Fernand LIGEON1884 - 1968

- Statut : Prêtre

- Identifiant : 3084

- Bibliographie : Consulter le catalogue

Identité

Naissance

Décès

Charges

Missions

- Pays :

- Inde

- Région missionnaire :

- 1910 - 1968 (Pondichéry)

Biographie

[3084] LIGEON Fernand, Antonio naît le 26 mars 1884 à Aime près de Moutiers dans le diocèse de Tarentaise en Savoie. Il fait ses études primaires à Aime et ses études secondaires à Moutiers de 1899 à 1905. Il entre au Séminaire des Missions Étrangères le 9 novembre 1906. Ordonné prêtre le 24 septembre 1910, il part le 30 novembre suivant pour la mission de Kumbakonam (1).

Mgr Bottero le nomme vicaire à Ayampet (2) où il peut s'adonner à l'étude de la langue tamoule. Quatre ans plus tard, il est envoyé à l'extrémité nord du diocèse, à Attur (3). Il y reste de 1914 à 1928. Il y bâtit un dispensaire et un couvent qu'il confie aux Sœurs catéchistes, une congrégation déjà bien implantée à Kumbakonam où les Sœurs accueillent et soignent des lépreux. Le P. Ligeon est plein d'admiration pour leur dévouement et, pendant dix ans, il s'occupe de ces Sœurs et les aide à développer leur œuvre charitable. Le dispensaire, ouvert le 17 juillet 1920, est tout de suite apprécié par la population d'Attur où les Hindous sont en majorité. Le Père est tenace et persévérant, mais également batailleur ; dans une histoire assez épineuse de terrains, il croit devoir prendre des décisions qui étonnent les autorités. Lassé de ce combat, incontestablement fatigué et un peu démoralisé, il part se reposer en août 1928 à Yerkaud sur la montagne des Shivaroy (4). Quelques mois plus tard, il met le cap vers les Nilgiri (5).

En août 1930, le diocèse est scindé, permettant la création de celui de Salem. Le nouvel évêque, Mgr Prunier, nomme le P. Ligeon curé de Yerkaud près de Salem. Il se met au travail avec ardeur. Il pense d'abord aux jeunes et fonde une école primaire. Il obtient aussi de nombreuses conversions : ainsi, en 1933, il baptise une centaine d'adultes. Il parcourt sa paroisse à la recherche des familles vivant dans le désordre. Il organise une retraite pour tous ses paroissiens. Il ne se contente pas de réparer la vieille église, mais fait le plan d'une nouvelle qu'il érige non pas à Kovilmedu, site de l’ancienne église, mais en un endroit nouveau, ondulé et verdoyant. Il doit compter avec les complications habituelles : matériaux et ouvriers, mais il arrive à ses fins. L’église commencée en 1934 est bénie solennellement au mois de juin 1936. Un peu plus tard, il élève un beau campanile où il loge un carillon de huit cloches dont la bénédiction a lieu en janvier 1938.

La deuxième guerre mondiale éclate en 1939. Il reste à Yerkaud et pense que tout irait bien dans cette paroisse dotée d'une nouvelle église et forte de centaines de nouveaux convertis. Mais un groupe de chrétiens reste très attaché à la vieille église et se met à boycotter la nouvelle. C’est un vrai ‘‘kalagam’’ (6) de leur part. Cependant, la bonté du Père a raison d'eux et lentement, les dissidents trouvent enfin le chemin de la nouvelle église.

En 1948, il doit quitter Yerkaud pour aller à Pondichéry se faire opérer d'une hernie. Quand il est rétabli, on l'envoie aux Nilgiri prendre la direction du Sanatorium St Théodore. Il y reste sept ans, s'occupant de la ferme et de la plantation de thé qui entoure la maison. Il a aussi le temps de prier, de méditer et de consulter les livres de spiritualité. Il a 71 ans mais il rêve de continuer sa vie missionnaire dans un village de la plaine parmi les pauvres, les malades, les déshérités.

Son rêve est bientôt exaucé : en 1955, il part d'un pas léger, le regard plein de jeunesse et se hâte vers le village de Thirumanur (7), dans le diocèse de Salem. Il s'installe dans la sacristie, car il n'y a pas de presbytère. Il aurait voulu bâtir un dispensaire dans ce coin perdu de brousse, mais les Sœurs catéchistes hésitent. Le Père tombe malade et doit partir pour l'hôpital. Il en sort vite, après avoir retrouvé la santé et la forme. D'accord avec Mgr Selvanathar, le nouvel évêque, il va s'installer dans une autre petite paroisse à Bommidi à environ 70 km au nord de Salem, de l'autre côté de la montagne de Yerkaud. Il y a là une petite église, un presbytère bien modeste et une petite communauté de chrétiens parias. Il décide de bâtir un dispensaire ; cette fois il faut réussir. Aussi, avec beaucoup de ténacité, il obtient les permissions nécessaires et il élève un beau dispensaire avec un couvent à côté. Les Sœurs catéchistes s'empressent de venir s'y installer.

A 81 ans, il fait une rechute sérieuse et sa mémoire devient défaillante. Il doit se retirer à l'évêché de Salem où il devient prêtre habitué. Finalement, il est transporté à l'hôpital Ste Marthe de Bangalore où il rend son âme à Dieu le 13 septembre 1968. Ses anciens paroissiens de Yerkaud réclament son corps : il repose maintenant à l'ombre de son église, dans cette paroisse de montagne qu'il a tant aimée.

1 – A l’ouest de Karikal, l’un des cinq comptoirs français en Inde, situé sur la côte de Coromandel au sud de Pondichéry.

2 – Au nord de Kumbakonam, à une égale distance de Pondichéry et de Karikal.

3 – A quelques cinquante kilomètres à l’est de Salem.

4 – Petites montagnes au nord de Salem.

5 – Montagnes du Tamil Nadu, à la limite du Karnataka.

6 – Mot tamoul évoquant une controverse aussi vive que passionnée sur la place publique.

7– A une centaine de kilomètres à l’ouest de Karikal.

Nécrologie

Le Père Fernand, Antonin LIGEON

1884 - 1968

Missionnaire à Kumbakonam et à Salem

Né le 26 mars 1884 à Aime (Savoie), diocèse de Tarentaise.

Etudes primaires à Aime, secondaires à Moutiers.

Entré aux Missions Etrangères le 9 novembre 1906. Prêtre le 24 septembre 1910, parti le 30 novembre 1910 pour Kumbakonam.

Postes occupés

1910-1913, Varadarajampet. 1913, Magalur. 1914-1926, Attur. 1926-1928, Koneripatti. 1928-1930, Ootacamund (Sacré-Cœur).

Passé à Salem en 1930. 1930-1948, Yercaud. 1948-1955, supérieur du Sanatorium Saint-Théodore à Wellington. 1955-1966, Bommidi.

Retiré au Sanatorium Saint-Théodore en 1966, à Sainte-Marthe de Bangalore en 1967.

Décédé à Sainte-Marthe de Bangalore le 13 septembre 1968.

*

* *

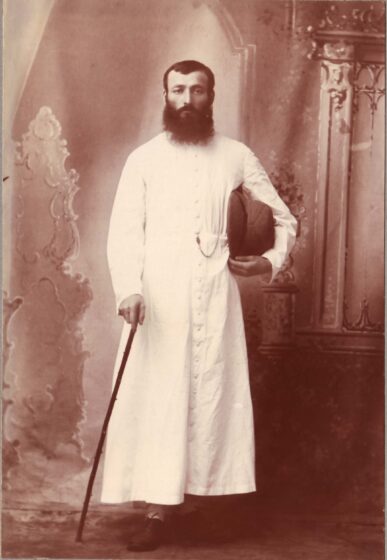

Il est mort à 84 ans. Mais jusqu’à la fin, quelle vigueur ! Léon XIII était pape depuis six ans quand il vint au monde. De ce pape il avait la haute taille, la minceur, le visage anguleux, le geste rapide. Mais son teint n’avait pas cette pâleur de cire qu’on remarquait chez Léon XIII. Fernand Antonin LICEON avait au contraire un teint rose, que ses pommettes saillantes accentuaient encore. Les montagnes savoyardes avaient ainsi laissé leur marque vivifiante, qui ne disparut jamais, même sous le climat anémiant des tropiques. Car Fernand était un Savoyard. On l’aurait deviné. Il lut toujours à l’aise sur les hauteurs, et la Providence l’avait sans doute choisi pour être, dans les Shevaroys comme dans les Nilgiris, le missionnaire des montagnards.

Il était le fils de François Ligeon et de Catherine Jarre, né à Aime-en-Tarentaise, le 26 mars 1884. Qu’étaient ses parents ? Aucune tradition écrite à ce sujet. Il y avait déjà au moins un missionnaire dans la famille. Il le retrouvera plus tard à deux reprises an Birmanie. Un oncle ? Un cousin ? Les chroniques se contredisent là-dessus. C’était en tout cas un parent proche de sa mère, un « Jarre », qui fêta en 1938 son jubilé sacerdotal en Birmanie. Sans doute ne fut-il pas étranger à la vocation missionnaire de Fernand. Ce dernier en effet suivit ses traces et entra aux Missions Etrangères.

Destiné à Kumbakonam (Inde), il arriva dans cette ville le 27 décembre 1910. L’évêque, Mgr Bottero, le nomma vicaire à Ayyampet, une vieille paroisse fondée en 1859. Là le jeune missionnaire s’exerça à la langue tamoule. Quatre ans plus tard, il prit charge d’Attur. Il y resta jusqu’en 1928. Attur, maintenant dans le diocèse de Salem, se trouvait alors à l’extrémité nord du diocèse de Kumbakonam. Le jeune curé ne clamait guère ce qu’il faisait et le chroniqueur du temps ne pouvait se déplacer pour voir à l’œuvre les pionniers de la périphérie. Pourtant, l’important dispensaire qu’il bâtit à Attur fut à l’origine de sa renommée de « constructeur ». Il y ajouta un couvent, solide, aéré, qu’il confia aux Sœurs Catéchistes. De cette congrégation, déjà bien enracinée à Kumbakonam, pour laquelle il marqua toujours sa prédilection, il devint dans le diocèse de Salem le « cardinal protecteur ». Dix ans durant, avec cette ténacité qui devait le caractériser dans la suite, il travailla à cette fondation. A ses yeux, ce n’était pas trop, car il croyait terme à l’efficacité apostolique du sexe faible. Le dispensaire, ouvert le 17 juillet 1925, fut tout de suite apprécié par la population de la ville presque exclusivement païenne.

La vieille chrétienté de Conéripatti avait été rattachée à Attur. Le Père fut donc en charge de cette région où l’on compte aujourd’hui quatre curés résidents, dont trois ont des motocyclettes. S’il n’avait pas de moyens motorisés, le Père avait au moins un cheval. Sans doute était-il en cela un privilégié, car aujourd’hui les anciens du pays parlent encore de ce cavalier à fière allure, unique dans toute la région. Zélé, il devait l’être. Les années qu’il passera ensuite dans le diocèse de Salem le témoigneront assez. Il était aussi batailleur. Il n’avait pas peur de l’opposition ni même des procès, quand il pensait que la justice était en jeu. Sa taille, son allure de commandement le servaient d’ailleurs bien. On ne l’approchait qu’avec une certaine crainte révérencielle. Dans une histoire assez épineuse de terrains, il dut, ou crut devoir, prendre des décisions qui étonnèrent les autorités. L’homme n’était pas de fer. Fatigué, démoralisé aussi, il sentit le besoin d’un long repos. Il partit en août 1928 pour Yercaud et de là, quelques mois plus tard, pour les Nilgiris.

La création du diocèse de Salem en août 1930 allait ouvrir un nouveau champ d’action à notre ardent missionnaire. Le 4 août de cette même année, il fut nommé curé de Yercaud. Yercaud, c’est la montagne, les Shevaroys. Notre Savoyard allait y rester plus de dix-sept ans. Il se lança au travail avec une énergie renouvelée. Il pensa aux jeunes d’abord, et ce fut une école qu’il mit sur pied. Celle-ci lui valut les compliments du Gouverneur de Madras, de passage à Yercaud le 16 octobre 1931. Il pensa aux adultes, et ce fut une série de conversions : 60 en 1931, 59 en 1932, une centaine en 1933. Il pensa à tous les foyers en désordre, et Dieu sait si Yercaud en comptait alors ! Pour eux, en août 1933, il organisa une retraite dont des centaines de paroissiens tièdes bénéficièrent. Il poursuivit cette tâche avec l’ardeur des prophètes de l’Ancien Testament voulant purifier Israël. Il y eut de la résistance. Mais cela ne fit qu’augmenter son zèle. On voulut même le tuer en l’attirant dans un guet-apens. Mais il flaira le danger et y échappa. Son prestige grandit encore aux yeux de la population, dont une partie descendait de ces hors-la-loi, voleurs et meurtriers, réfugiés sur ces hauteurs dans le vieux temps, inaccessibles. Le curé était un « dur ». Il méritait le respect.

Pour toutes ces brebis, anciennes et nouvelles, retrouvées ou toujours fidèles, il avait au printemps 1933 réparé la vieille église. Mais ce ne pouvait être qu’un pis-aller. C’était trop petit. C’était mal placé. Il se mit à rêver de quelque chose de mieux. Un mois au Sanatorium de Wellington — pour se reposer soi-disant — et son rêve se dessina sur le papier. Il revint à Yercaud, muni d’un superbe plan d’église. Il n’avait rien ou presque, mais comme l’écrivait un chroniqueur à la date du 26 octobre 1933 : « Ce n’est pas le courage qui manque au curé de Yercaud, toujours sur la brèche, indomptable et infatigable, qui se dépense sans compter ». Les travaux commencèrent. Le site était nouveau : non plus Kovilmedu où se trouvait la vieille église, non pas Langlepet où se dissimule une humble chapelle à saint Antoine, mais, entre les deux. Il y avait là une région ondulée et verdoyante, vierge de taudis, facile d’accès. La pierre était sur place. Il n’y avait qu’à la tailler. Notre curé employa la main-d’œuvre locale, la surveilla, l’encouragea. On le vit bientôt monter sur les échafaudages à mesure que l’édifice montait. Un jour, il en descendit trop rapidement. Ce fut la chute, sans trop de dommages, malgré ses 50 ans. Il eut, bien entendu, maints déboires, avec les ouvriers, avec les matériaux. Mais il arriva à ses fins. Dans son compte rendu de l’année 1934-35. Mgr Prunier écrivait : « L’honneur du plus beau joyau en église, et dont Salem sera fier, revient au Père Ligeon. Les épreuves ne lui ont pas manqué : ouvriers faisant grève, tabernacle de marbre et vitraux arrivant en morceaux. Tous ces obstacles, loin de le ralentir, n’ont fait au contraire que le stimuler. Les plans et leur exécution sont entièrement de lui, et la réalisation est telle et fut menée si rondement que les diverses communautés protestantes de la montagne en sentent plus vivement encore l’humiliation inattendue ». La population entière, chrétienne et païenne, s’émerveilla de cette ardeur, si peu coutumière en ce pays de soleil. Le mois d’août 1934 avait vu la bénédiction de la première pierre, le mois de juin 1936 verra la bénédiction de l’église entière.

Son église, ce n’était pas seulement le temple de pierres, c’était aussi les ouvriers qui le construisaient. Pendant la période même des travaux, il instruisait ces derniers. Il leur réserva pour cela un jour dans la semaine. Ce jour-là, jour férié, il les prenait entièrement à sa charge. L’instruction, très sérieuse, dura de longs mois. Et ce mois de juin qui vit bénir son église, vit aussi une centaine de nouveaux chrétiens entrer dans le bercail du Père. Depuis lors, ces chrétiens ont tenu ferme. En tout, le Père Ligeon faisait du solide.

Que notre Savoyard ait songé à élever un campanile pour achever son œuvre, cela va de soi ! Il le pourvut d’un carillon à huit cloches. En janvier 1938, on en vit la bénédiction solennelle. Jamais jusqu’alors, on n’avait entendu une si joyeuse musique sur les hauteurs des Shevaroys !

Tous ces travaux avaient tout de même fatigué notre homme. Le jubilé sacerdotal du Père Jarre, en Birmanie, lui donna l’occasion de changer d’air. Il passa là-bas un long mois, trouvant encore le temps de prêcher deux retraites en tamoul à des religieuses indiennes enseignantes.

La guerre vint. Le Père ne bâtit guère. Il consolida les œuvres entreprises. Malgré les ans, il était toujours aussi droit, aussi vif. Son champ d’action était vaste, mouvementé comme la Tarentaise ; les chrétiens dispersés à 20 miles à la ronde. Les visiter n’était pas chose aisée. Pourtant, il s’y astreignit. Il était dur pour lui-même. Ses intentions furent souvent mal comprises par certains éléments retardataires. En fin d’année 1939, il écrivait : « J’ai semé cette année dans les larmes, car une petite partie du troupeau, par mauvais esprit, s’est révoltée contre l’autorité, pendant six mois a refusé de se soumettre… Ils s’abstinrent de venir à l’église le dimanche, empêchèrent leurs femmes et leurs enfants d’y venir... » Ce fut presque un schisme chez les gens de la « vieille église », à Kovilmedu. La bonté du Père eut raison d’eux. Lentement, ils revinrent et prirent le chemin de la nouvelle église.

En 1948, le Père partit à Pondichéry pour l’opération de la hernie. Celle-ci marqua une nouvelle étape dans sa vie. Il fut en effet appelé à diriger le Sanatorium de Wellington dans les Nilgiris. Il y passa sept ans. Sur sa vie là-bas, le chroniqueur écrivait alors : « On voit le portrait du baron et de la baronne de Gargan au réfectoire, tenant silencieusement compagnie au Père Ligeon. qui y prend ses repas solitaires durant les longs mois d’hiver, et présidant aux bruyantes agapes des vacances quand la belle saison ramène les chants et les ris dans l’austère maison, vite redevenue débonnaire ». Mais le Père passait moins de temps à table qu’à l’étable ou à la plantation de thé du Sana. On put voir alors toute son affection pour les vaches de la ferme et les choses de la terre. A leur contact, il retrouvait l’accent du terroir, cet accent traînant et chantant, que les vacanciers, ses hôtes, étaient tout naturellement portés à imiter à cause du charme qu’il apportait au langage. Ce furent des années sans histoires, pendant lesquelles le Père trouva le temps de prier, de méditer et de faire des rêves ! Car à 71 ans, Fernand Ligeon se trouvait encore très jeune et donc capable de se lancer à l’aventure. Là-haut sur la montagne, il rêvait de partir dans un petit village de la plaine, d’y vivre simplement parmi les gens pauvres, de faire le catéchisme aux humbles, d’établir un dispensaire pour les malades, de revivre enfin sa vie de jeune missionnaire...

Un rêve ? Non une réalité ! En 1955, descendant de la montagne après la saison chaude, le pas léger, le regard plein de jeunesse, débordant du zèle qui caractérise les nouveaux arrivés, notre missionnaire se hâta vers Tirumanur et s’installa dans la sacristie. C’était là vraiment un trou. A une distance tout au plus de 50 km de Salem, cette petite paroisse paraissait loin, très loin, perdue au milieu d’un cirque de collines que perçaient quelques mauvaises routes de pierres. Il fallait marcher 5 km à pied pour trouver un autobus qui ne daignait pas toujours s’arrêter. Le Père dut souvent, sous un soleil de feu ou sous une pluie battante, attendre de longues heures au bord de la route. Il aimait la marche à pied, certes, et tous les jours il faisait une promenade. Les enfants l’attendaient en l’épiant de loin, sages car ils avaient un peu peur de lui, mais tous dans l’espérance de sucer bientôt les bonbons qu’ils savaient être dans sa poche... Il se démena pour décider ses chères Catéchistes à établir un dispensaire à Tirumanur. Mais l’isolement du lieu, les difficultés d’accès firent hésiter celles-ci. Il porta involontairement le coup fatal à ce projet en tombant malade en décembre 1955 et en prenant le chemin de l’hôpital...

Il en sortit droit et vert comme un pin, un nouveau projet en poche. Entre temps, il avait consulté son évêque, Mgr Selvanather. pour qui il avait une sympathie particulière. Il avait écouté son avis, non sans crève-cœur, et décidé d’aller vivre à Bommidi et d’y installer le couvent dont il rêvait. Bommidi, c’était la plaine dénudée au-delà des Shevaroys, à environ 70 km de Salem, mais très accessible par le train et l’autobus. Il y avait là une modeste église et un presbytère plus modeste encore. Une petite communauté de chrétiens parias vivaient à quelques dizaines de mètres de là. C’était pauvre, c’est ce qu’il désirait. Il ne fit pour ainsi dire rien pour améliorer sa condition personnelle. Il avait une petite table, deux chaises et une caisse cloisonnée dont il avait fait sa bibliothèque. Dans la pièce avoisinante, un lit de corde et une caisse à linge. Ses repas consistaient d’une assiettée de riz baignant dans du lait. Tout cela importait peu. Il fallait économiser pour bâtir le dispensaire. Il acheta le terrain, partit en quête des ouvriers et des matériaux. Il se déplaça, affronta les bureaux et les magistrats, décrocha les autorisations, disputa les prix. Il passa des heures sur le chantier et, les jours passant, éleva le dispensaire et le couvent dont il avait rêvé quelques années plus tôt. Les Sœurs Catéchistes, cette fois, ne se firent pas prier et vinrent s’installer dans le nid tout prêt.

Les années qui suivirent furent calmes. Le Père instruisait les enfants, les jeunes gens, les fiancés se préparant au mariage. Il prêchait longuement à l’église. Zélé jusqu’au bout, il voulait les autres zélés aussi. Il prit même la plume pour exprimer ses idées sur la formation des catéchistes qu’il jugeait indispensables. Il les voulait exemplaires, ardents comme lui...

Pendant son séjour à Bommidi. la maladie l’avait visité plusieurs fois. A 81 ans, il eut une rechute sérieuse. Il s’en remit encore. Mais la mémoire défaillait lentement. Il fallut le décider à se retirer. Ce ne fut pas chose facile. Il répugnait à l’idée de retraite. Il accepta néanmoins de venir à l’évêché de Salem comme prêtre « rési¬dent ». De là. il partit quelques mois plus tard pour le Sanatorium. Son vieux cœur ne supportant plus les hauteurs, il fut transporté à l’hôpital Ste-Marthe à Bangalore. C’est là qu’il rendit à Dieu son âme ardente, le 13 septembre 1968.

Ses anciens paroissiens de Yercaud réclamèrent son corps. C’est auprès de sa chère église qu’il repose aujourd’hui.

~~~~~~~

Références

[3084] LIGEON Fernand (1884-1968)

Références bibliographiques

AME 1911 p. 54. 1914 p. 211. 1922 p. 199. 1923 p. 159. 1926-27 p. 319. 379. 1928 p. 128. 1936 p. 45. Articles : 1915-16 p. 27. 78. 181. 1917-18 p. 290. 349. 1919-20 p. 60. 1921 p. 65. 114. 1923 p. 104. 1925 p. 234. 1926-27 p. 223. 1928 p. 114. 128. CR 1910 p. 301. 1913 p. 302. 1926 p. 171. 172. 209. 1921 p. 134. 1925 p. 142. 1928 p. 161. 1929 p. 216. 1930 p. 228. 1931 p. 252. 254. 256. 258sq. 1932 p. 290. 291. 1933 p. 240. 248. 377. 1934 p. 218. 1935 p. 227. 1936 p. 217. 1937 p. 228. 1939 p. 209. 210. 1947 p. 117. 1955 p. 70. 1958 p. 80. 1960 p. 82. 1962 p. 100. 1963 p. 111. 1965 p. 125. 1966 p. 179. 180. 1967 p. 125. 126. 1969 p. 141. BME 1924 p. 144. 452. 1925 p. 711. 1928 p. 477. 1929 p. 317. 1931 p. 387. 850. 926. 1932 p. 231. 303. 885. 958. 1934 p. 220. 733. 1935 p. 824. 1936 p. 77. 146. 215. 461. 509. 1937 p. 223. 295. 505. 673. 816. 1938 p. 278. 305. 353. 495. 1939 p. 147. 1940 p. 147. 1941 p. 699. 1948 p. 126. 154. 255. 378. 1949 p. 723. 724. 1950 p. 477. 1952 p. 487. 1963 p. 309. 311. 523. 526. 529. 792. 1954 p. 695. 1955 p. 464. 465. 1002. 1956 p. 385. 1957 p. 1099. 1959 p. 540. 548. 549. 550. 742. 745. 1960 p. 198. 199. 1961 p. 693. EPI 1962 p. 944. 1965 p. 551. Enc. PdM. 16P4. EC1 N° 460. 465. 678. NS. 1P27. 4P125. 11P347. 13P401. MEM 1961-69 p. 182.

Télécharger

Télécharger