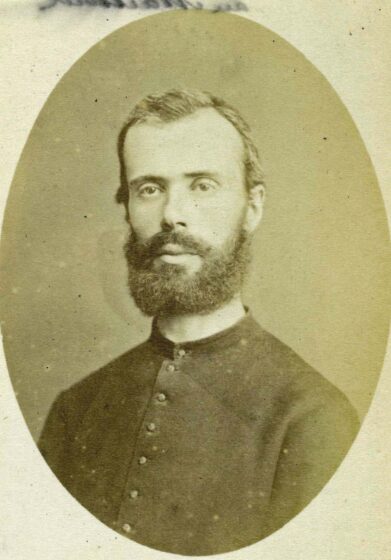

Henri SORIN1848 - 1924

- Statut : Prêtre

- Identifiant : 1213

Identité

Naissance

Décès

Autres informations

Missions

- Pays :

- Chine

- Région missionnaire :

- 1874 - 1924

Biographie

[1213] SORIN Henri, Benjamin, Marie, est né Paroisse St Pierre à Nantes (Loire Atlantique) le 16 décembre 1848. Il est élève des Sulpiciens au Grand Séminaire de cette ville. Engagé volontaire en 1870, zouave pontifical de l'armée de Sonis et rescapé de Patay, il est ordonné prêtre le 30 juin 1872. Entré aux Missions Étrangères le 10 juillet 1873, il part pour la mission du Kouangtong le 29 juillet 1874.

Après son stage d'étude de la langue, il est dix ans missionnaire au Lokfong (1875-1885) puis, vingt ans durant, curé de la cathédrale de Canton (1885-1905) et, vingt ans encore, fondateur et curé de la paroisse de Kopo (1905-1924).

Pieux, mais d'une piété forte et virile qui pour lui signifiait dévouement et sacrifice, il fut un homme de prière. Père des pauvres, des étrangers, des vieillards, il était la générosité même, l'apôtre des déshérités. Prudent dans la conduite des choses divines, il ne le fut pas moins dans celle des choses humaines. Propréfet et conseiller de quatre évêques successifs, il géra les finances du vicariat, poursuivit l'achèvement de la cathédrale, et élargit à Canton le terrain de la mission, sauva en 1885 les fonds et les archives de la mission de l'incendie et du pillage, dédommagea les païens qui occupaient le terrain concédé à l'Église, régla la question des indemnités pour les dommages subis pendant la guerre du Tonkin et la tourmente des Boxeurs.

Le Père Sorin décède à Canton le 7 avril 1924.

Nécrologie

[1213] SORIN Henri (1848-1924)

Notice nécrologique

« Le saint est mort ! il est aujourd’hui même revenu chez le bon Dieu ! » Ainsi parlaient le 7 avril dernier les fidèles de Canton de leur vénéré Père en Dieu, le Nantais Henri Sorin, ancien élève de Saint-Sulpice au Grand Séminaire de Nantes, engagé volontaire de 1870, zouave de l’armée de Sonis, l’un des survivants des héros de Patay, dix ans missionnaire au Lokfong, vingt ans durant curé de la cathédrale, pro-préfet et procureur de la Mission de Canton, puis vingt ans encore fondateur et curé de la paroisse de Kopo, appelé enfin, plein d’années et de mérites « au siège de l’éternel bonheur ».

Sans vouloir refaire en entier l’histoire d’une vie si remplie, « joignons notre louange à celle du peuple fidèle » et, dociles à l’invitation de la Sainte Ecriture, consacrons quelques pages à la mémoire de notre doyen d’apostolat. La deuxième strophe de l’hymne des confesseurs nous paraît être la peinture exacte des vertus du défunt ; la voici dans sa riche concision : « Pieux, sage, humble et chaste, tant qu’un souffle anima ses membres mortels, il mena parmi nous une vie sobre et sans tâche. » Brièvement commentons ce texte, mot par mot, et dans toute son originalité nous aurons la physionomie morale de notre confrère.

« Qui pius ». Pieux, il le fut, mais d’une piété forte, virile. Piété signifia pour lui dévouement, sacrifice : sacrifice de sa vie, s’il avait fallu, sur le champ de bataille de la patrie ; sacrifice, sur le champ de l’apostolat, de cette vie que lui laissa la guerre. Ce dernier sacrifice, il voulut l’accomplir jusqu’au bout : demander un retour en France ou même prendre sa retraite en Chine lui eût paru une désertion ; il travailla jusqu’au terme de ses forces et mourut pour ainsi dire debout sur le chantier. Jamais au cours de son ministère il ne rechercha la mièvrerie. Père de son peuple, il l’aimait pour Dieu et de Dieu seul il attendait la récompense, sans se décourager jamais de la froideur des hommes. Fréquemment il réconfortait ses cadets dans le sacerdoce qui se seraient trop fiés à la reconnaissance de leurs néophytes : « Le Chinois, disait-il, a une façon bien à lui de témoigner sa gratitude, laquelle se manifeste à la longue à qui sait attendre sans impatience. Le « sine affectione, sine corde » dont parle l’Apôtre ne doit jamais décourager l’homme de Dieu ; il dépense et se dépense sans mesure et aime d’autant plus qu’il est moins aimé. » Personnellement et sa carrière durant, il garda quelque chose d’austère mais de vibrant et de militaire ; à soixante-seize ans, il se rappelait encore et narrait avec émotion les péripéties de l’année terrible, les chevauchées d’antan à travers les montagnes du Lokfong, les torrents débordés que, non sans péril, il avait traversés pour courir administrer les mourants.

Homme de prière, « bien avant l’aurore, surtout dans sa vieillesse, son cœur s’éveillait et répandait son encens à la face du Très-Haut ». Quelles que fussent ses infirmités, il poussa jusqu’au scrupule le fidélité au bréviaire ; son port au saint autel était vraiment hiératique ; jusqu’au bout il fut l’observateur exact de la moindre rubrique ; jamais par exemple il n’aurait souffert la lampe du Très Saint Sacrement autrement placée que vis-à-vis de l’autel. Pour ne parler que de sa dernière paroisse, il avait fait d’elle une vraie communauté ; les prières du matin et du soir s’y récitaient en commun ; il était touchant, en certains jours de guerre civile surtout, de voir le beau vieillard au salut du Saint-Sacrement entonner le « parce Domine » pour les péchés du peuple et demander la paix pour sa bonne ville de Canton . A son insu, il était peut-être le paratonnerre de l’immense métropole vouée à Vénus et à Mammon. Son humble église avoisinait le Shing wong miu, temple du génie protecteur de la ville, caverne de joueurs, réceptacle de toutes les superstitions, véritable cour des prophètes, monde de devins, de diseurs de bonne aventure, de chiromanciens.

Dans ce milieu réfractaire, le pieux missionnaire fut le père des pauvres, des étrangers, des vieillards. Autour de la cathédrale, déjà il avait recueilli et logé quelques centaines de néophytes immigrés, venus de tous les points de la province du Houangtong ; il fallait bien peupler le bel édifice bâti par Mgr Guillemin. À Kopo, semblable méthode : lui-même bâtit là une église à sainte Anne, sa Bretonne, avec à côté, pour le prêtre, une modeste demeure ; tout autour, quelques dizaines d’humbles habitations ; dans ces locaux, il accueillait de préférence des étrangers sans asile, venus échouer dans la grande ville et qui présentaient un minimum de bonne volonté et d’espoir de conversion; d’eux, il n’exigeait qu’un loyer très limité et parfois presque nul. Sous cette forme, l’aumône était l’aiguille qui ferait passer peut-être le fil de la foi, l’appât qui attirerait quelques poissons dans les filets du bon Dieu. Il avait de la sorte, en pleine ville, constitué un groupement de deux cents baptisés. L’apostolat du Père s’étendait aux hospices de vieillards, d’aveugles, de lépreux, aux crèches d’enfants trouvés dans le voisinage, et par ses pieux émissaires, il faisait en ces asiles, païens alors, nombreuse cueillette de baptêmes in articulo mortis. L’aumône ici encore n’était pas étrangère à ses succès, car, répétons-le, M. Sorin fut avant tout l’apôtre des déshérités.

L’amour des hommes et de leur salut n’entravait jamais les droits de Dieu. Le père ne fut rien moins qu’un laxiste. Résolument il demeura un missionnaire de la vieille école : « pius mais prudens ». Au grand jamais il n’eût baptisé un catéchumène sans une épreuve convenable, et sauf péril de mort imminente, jamais inférieure à une année. Il se méfiait extrêmement des baptêmes isolés de jeunes gens et surtout de jeunes filles non encore émancipés et à la merci de leur parenté païenne. Ce n’est qu’avec une extrême prudence qu’il concédait la communion précoce : l’enfant trop vite admis aurait cru posséder son bâton de maréchal ; ses études postérieures de religion eussent souffert d’autant plus qu’il y a toujours à se méfier de la lâcheté des parents. Méfiance également très marquée du formalisme des Chinois ; trop souvent ils sont par atavisme les esclaves des formules et du rite ; aisément confession et communion ne seraient pour eux qu’un acte externe qui au fond n’engage rien. Pour tous ces motifs, le vieux missionnaire était sobre jusque dans l’octroi des crucifix, chapelets et médailles ; sobre même, trop peut-être, pour approuver de trop fastueuses ou trop bruyantes solennités religieuses. Même scrupule, poussé jusqu’à l’intransigeance, pour la fameuse question des Rites : il ne tolérait jamais l’agenouillement devant un cadavre, face au cercueil ou au tombeau.

Prudent dans la conduite des choses divines, il ne le fut non moins dans celle des choses humaines. Il fut le pro-préfet et le conseiller de quatre évêques successifs ; vingt ans durant, il géra les finances du Vicariat ; il poursuivit l’achèvement de la cathédrale, élargit à Canton le terrain de la Mission, dédommagea les nombreux païens qui occupaient les dépendances de l’ancien palais du vice-roi et en libéra le terrain désormais, en droit et en fait, concédé à l’Eglise. En 1885, il sauva de l’incendie et du pillage les fonds et archives de la Mission ; après 1900, il régla la question des indemnités pour les dommages subis par nous et les nôtres, au cours de la guerre du Tonkin et de la tourmente des Boxeurs ; en 1905 et les années qui suivirent, il créa et organisa de toutes pièces la colonie de Kopo.

Les charges considérables ne lui firent jamais perdre de vue son néant vis-à-vis de Dieu : Humilis ! De stature imposante et plus qu’avantageuse au physique, au moral il se croyait le dernier. Pendant vingt ans il habita l’humble rez-de-chaussée de l’évêché ; vingt ans encore l’humble demeure de Kopo, en contraste complet avec sa taille : on ne sait en vérité comment on aurait pu sortir sa dépouille mortelle de sa chambre s’il y était mort. Il fut, nous l’avons dit, l’ami des humbles, des pauvres : voisin de la splendide et vaste habitation d’un colonel catholique, il n’y mit jamais les pieds, sauf lorsque l’exigea son ministère ; aux bontés et commodités de ce « château », il préférait son étable de Bethléem.

Son humilité parut surtout en deux occasions remarquables : en 1905, lorsque par obéissance il abandonna sa chrétienté de la Cathédrale et, en 1923, l’année de son jubilé sacerdotal. Il pleura dans la première occasion, comme il avait pleuré en quittant le Lokfong vingt ans plus tôt, comme il pleurait encore en revoyant, après quarante ans, un vieux fidèle de ce premier district ; car il était homme et sous une enveloppe austère il cachait un cœur de père et de mère. La blessure fut longue à se fermer et durant quelques années il évita de retourner à la Cathédrale. En 1923, prêtres et fidèles voulaient à l’envi célébrer ses noces d’or sacerdotales. Il refusa obstinément et consentit tout au plus qu’on s’unit à lui dans la prière pour obtenir de Dieu le pardon de ses péchés et une sainte mort. Il fallait toutefois marquer un si beau jour d’un acte plus pieux et, nouveau saint Nicolas, il consacra la somme de cinq cents francs au rachat de deux jeunes filles catholiques que leur père dans la gêne avait livrées à des fiancés païens.

Non moins catégoriquement il refusait certaines marques d’égard qu’on voulait lui témoigner et qu’il trouvait exagérées. Grande, par exemple, fut la déconvenue de deux bons Pères de Sainte-Croix qui naïvement avaient cru devoir lui demander la permission de le photographier : « A quoi bon photographier celui qui demain sera un cadavre? Si seulement ma pauvre âme n’était pas si rebutante aux yeux de Dieu ! Pourquoi ces vanités ? » Et la vieillard se fâchait. Les visiteurs allèrent ensuite le saluer dans sa chambre et l’homme de Dieu ne fut jamais plus aimable. Mais il ne s’aperçut pas du pieux larcin dont il avait été victime : Deux vieilles chaussures imprégnées des traces d’un antique eczéma lui furent soustraites et envoyées dans un des noviciats de Sainte-Croix d’Amérique pour y édifier les futurs missionnaires. M. Sorin ne connut jamais le fait. Pas davantage il ne connaissait sans doute le sort des moustiquaires ou effets trop usagés que lui soustrayaient pour se les partager comme reliques certains fidèles de Canton.

C’est à pied le plus souvent et jusque dans une extrême vieillesse qu’il allait rendre visite à ses confrères de la Cathédrale et au curé du Val d’Or. Les gens du quartier connaissaient par accoutumance le majestueux et noble vieillard, rasé à la chinoise, la tête et les épaules légèrement penchées, – l’un des leurs, pensaient-ils, déjà nonagénaire – qui gravement, de ses longues jambes et de ses énormes pieds, arpentait la rue ou le trottoir ; ce n’est que forcé par la douleur qu’il s’accordait un pousse-pousse ; il n’usa jamais d’autre véhicule, sauf après sa mort, le jour où les fidèles de Canton lui faisant de triomphantes funérailles, confièrent sa dépouille mortelle à un char automobile. Pas davantage il n’avait usé en Chine du chemin de fer, dont cependant Canton possède trois lignes, et depuis la mort de Mgr Chausse en 1901, il n’était pas remonté sur un vapeur.

Peut-être serait-ce ici le lieu de peindre ce que fut son logis : Ne parlons pas de sa mansarde de Tahiatsia qui, par ses dimensions exiguës, avait plutôt l’apparence d’un cercueil ; ni de sa fameuse « caserne de la Pierre Blanche » au Lokfong, son grand œuvre, vaste quadrilatère à la chinoise : ses successeurs durent le retoucher, y ajouter un étage pour obvier aux graves inconvénients de la chaleur et de l’humilité. Même à Canton, M. Sorin demeura l’ennemi du confortable. A Kopo, il se bâtit un pavillon, mais combien modeste ! et quel ameublement ! Le même, durant toute sa vie apostolique, de bois vulgaire et de nul prix. Chez lui, ni chaise longue ni pliant, ni provision de conserves ; un lit dur, le plus souvent négligé ; trois chaises, une pour lui, l’autre pour son pied malade, la troisième pour le visiteur toujours aimablement accueilli ; un seul rayon de bibliothèque et quelques livres de théologie; sur la table un bréviaire ; à terre des monceaux de Croix de Paris ; un prie-Dieu grossier surmonté de sa croix de missionnaire ; quelques images défraîchies ; au coin de la cellule, un harmonium qui fut neuf et au-dessus une pendule. Dans l’appartement, ni lampe ni veilleuse : le pieux ermite se couchait de bonne heure. Une pièce contiguë lui servait de salle à manger : sur une table vulgaire, une vaisselle de pauvre, une bouteille d’eau, un verre rarement rincé. Au rez-de-chaussée, deux ou trois sièges, une horloge flanquée d’un distique chinois sur la brièveté de la vie. Au dehors, un promenoir découvert, court et solitaire, agrémenté de quelques fleurs et arbustes. De là, le moine de Kopo dominait la ville et priait pour elle. Plumeau et balai se promenaient rarement à travers le logis : les serviteurs, vieillard ou autre malheureux qu’il hébergeait par charité n’auraient guère su les manier. Des visiteurs, hommes de foi étrangers à Canton, proclamaient pourtant ce logis le plus beau des spectacles qu’ils eussent rencontré dans la grande ville.

Même indifférence pour l’habillement. Jusqu’à la fin il compta parmi les fervents des costumes chinois ; le dernier, il porta la natte, jusqu’à ce que la natte le quittât. Sa longue robe sans col, à la mode ancienne du pays, était de l’étoffe la plus commune.

Il ne faisait que deux maigres repas par jour : l’un à neuf heures du matin, l’autre à quatre heures du soir ; les deux jours de la semaine où il déjeune à l’évêché il se contente de cet unique repas. Chez lui, il se traite comme le plus pauvre parmi les pauvres. À certaines fêtes, le « château » lui envoie quelque morceau de choix : il le passe à ses gens qu’il estime plus malheureux que lui ; le plus souvent il est au régime du riz, quelquefois du pain qu’il pétrit lui-même, assez souvent du café, rarement du vin, le plus souvent de l’eau de son puits ; très peu de viande, quelques ignames, des haricots germés ; poisson et légumes salés, fromage de haricots fermentés, deux ou trois olives noires servent de condiment ; cinq ou six sous par jour pour les mets. Il est inutile de dire qu’il s’abstenait de tabac. Sa parcimonie, sa frugalité étaient légendaires ; grâce à elles il pouvait loger, nourrir même parfois les déshérités de sa colonie. Cette abstinence prodigieuse, salutaire d’ailleurs, fut peut-être la cause de sa longévité, unique parmi les missionnaires de Canton, cause aussi de la lucidité d’esprit, fraîcheur de mémoire et force de volonté qu’il conserva jusqu’au bout.

Cette continuelle pénitence avait l’insigne avantage de purifier son corps et son âme ; la chasteté couronna chez lui la mortification: « pudicus ». Jusque dans sa vieillesse il eut comme l’obsession de la belle vertu ; il ne croyait un prêtre jamais assez pur pour approcher Dieu et les âmes. Sur ce délicat sujet, il redoutait, pour lui et pour ses frères dans le sacerdoce, jusqu’à l’apparence du mal ; sa conversation demeura toujours châtiée et exemple de toute trivialité. Il appliquait scrupuleusement la règle de saint Jérôme : « Nunquam solus cum sola, cum mulieribus sermo rarus sit et brevis. » Même pour affaires, il n’aurait pas permis à une dame l’accès de son étage ; toujours il détesta les cadeaux. Ennemi juré du principe « Honni soit qui mal y pense », il appliquait dans sa rigueur la maxime paulinienne : « Si manger tel aliment doit scandaliser mon frère, je m’en priverai éternellement », il se méfiait énormément des visites dans les domiciles privés et quand son ministère l’y appelait, il n’y allait qu’accompagné. Ce scrupule en matière de chasteté fut poussé à l’extrême : durant sa longue vie en Chine, un demi-siècle, il ne donna pas une fois son linge de corps à laver à une femme ; le plus souvent il le lava lui-même. Sa répugnance à pénétrer dans un couvent était grande ; il n’y entrait que pour son office de prêtre, et ne s’y serait pas permis un mot oiseux ou inutile. Des religieuses se seraient chargées volontiers du soin et de l’ornementation de son église de Kopo ; il le refusa toujours. Acceptant leur service, il aurait cru aller contre la coutume et s’attirer des critiques mal fondées.

C’est qu’il voulait une vie sans tache, et soigneusement il évitait tout ce qui aurait pu choquer le milieu ou atténuer, si peu que ce soit, le prestige et l’honneur du sacerdoce. Pour ce motif il fut non moins rigide en matière de jeu : il ne touchait ni échecs, ni cartes, ni dominos. C’est ainsi, comme l’Apôtre, qu’il « se faisait tout à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ ».

Non que le zélé missionnaire fût imitable en tout ; il fut du moins admirable. Qu’il n’ait pas assez évolué et fût d’un autre âge, d’aucuns le prétendent. Il est bon pourtant que dans la sainte Eglise il y ait des tenants malgré tout de la réaction, dont telle vertu plus accentuée brille au milieu de tous comme un phare. Il y a étoile et étoile dans le firmament du bon Dieu ; les âmes de choix sont réellement sel et lumière au milieu de l’affadissement ou de l’obscurcissement trop général. Le naturalisme, l’amour du confortable peuvent chercher à s’infiltrer, fût-ce dans le monde missionnaire ; des écoles modernes d’apostolat pourraient vouloir s’installer, qui renieraient par trop l’austère méthode des anciens pionniers de la foi ; il est bon qu’il demeure des amis de la Croix de Jésus-Christ qui n’adorent qu’elle et non leurs aises, « qui estiment souillées les vaines joies de la terre, et qui aux gros bénéfices préfèrent des membres amaigris par le jeûne. » Que l’exemple des rudes anciens guérisse les membres trop délicats d’un Chef couronné d’épines. Ce sera leur meilleure victoire, celle en particulier « du juste dont la mémoire vivra toujours » parmi nous, de celui qu’il nous est défendu de pleurer parce qu’il « est mort dans le Seigneur » et parce que, c’est notre intime persuasion, des œuvres pleines l’auront accompagné au tribunal du Souverain Juge. « Beati qui in Domine moriuntur opera enim illorum sequuntur illos. »

Références

[1213] SORIN Henri (1848-1924)

Références bio-bibliographiques

AME 1909 p. 42. 1924 p. 159.

CR déc.1874 p. 40. 1875 p. 25. déc.1876 p. 17. 1883 p. 31. 1898 p. 125. 1899 p. 154 . 1900 p. 123. 124. 1901 p. 117sq. 126. 353. 1902 p. 132. 1903 p. 129. 1904 p. 142. 1907 p. 144. 1909 p. 136. 316. 1911 p. 110. 1912 p. 157. 160. 1919 p. 55. 1922 p. 73. 1923 p. 87. 514. 1924 p. 65. 186-191. 201. 330. 407. 1925 p. 73. 1927 p. 229. 1929 p. 271. 1941 p. 551.

EC1 N° 60.

Télécharger

Télécharger