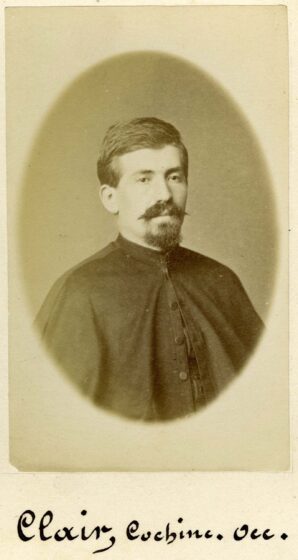

Jean-Baptiste CLAIR1851 - 1910

- Statut : Prêtre

- Identifiant : 1355

- Bibliographie : Consulter le catalogue

Identité

Naissance

Décès

Missions

- Pays :

- Vietnam

- Région missionnaire :

- 1878 - 1896 (Saigon)

Biographie

[1355]. CLAIR, Jean-Baptiste-Marie, originaire de Rehaincourt (Vosges), où il naquit le 3 janvier 1851, élève des petits séminaires de Châtel et d'Autrey, du grand séminaire de Saint-Dié, entra sous-diacre au Séminaire des M.-E. le 31 mars 1876. Il fut ordonné prêtre le 22 septembre 1877, et envoyé en Cochinchine occidentale le 27 décembre suivant. Chargé d'enseigner la philosophie au séminaire de Saïgon, il se montra professeur remarquable. En 1880, il alla étudier l'annamite pendant un an à Cai-mong, puis revint à sa classe qu'il professa jusqu'en 1885.

La maladie d'entrailles, dont il devait souffrir pendant 30 ans, n'ayant pas cédé aux remèdes, il demanda à essayer de la vie active. Il administra successivement : Thu-dau-mot en 1887, Chodui 1887-1891, Tha-la 1891-1896 ; près de cette dernière localité, il développa la chrétienté de Rachgoc. En 1896, Mgr Dépierre lui ayant confié le district de Giong-rum, il y travailla activement ; mais le climat lui fut néfaste, et un retour en France s'imposa.

Après dix-huit mois de repos, il repartit en 1899 pour sa mission, et fut placé à Thu-duc. De 1904 jusqu'à sa mort, il dirigea le sanatorium des prêtres annamites de la Cochinchine occidentale. Il employa les loisirs que lui laissait le saint ministère à étudier d'intéressantes questions, entre autres celle de l'opium ; il consigna le résultat de ses observations dans des pages écrites avec précision et élégance, pleines de bon sens et de perspicacité. Il collabora aux Annales de la Société des M.-E., et, très activement, pendant les dernières années de sa vie, à différents journaux de l'Indo-Chine, notamment à L'Indochine française (Saïgon) et à L'Avenir du Tonkin (Hanoï).

Dans les Notes bio-bibliographiques, nous donnerons le titre d'un certain nombre d'articles publiés par lui, signés du pseudonyme qu'il avait choisi : Le Saigonnais ; nous regrettons de ne pouvoir en citer la liste complète.

En 1909, il refusa d'être provicaire ; mais il accepta d'inspecter les écoles du vicariat, et rédigea de sérieux rapports sur leur état. C'est en revenant d'une inspection que sa maladie s'aggrava subitement. Transporté à l'infirmerie du séminaire de Saïgon, il s'y éteignit le 28 février 1910. Intelligent, observateur, réfléchi, d'une largeur d'esprit remarquable, il excellait à s'adapter à la mentalité de ses élèves ou de ses auditeurs, et à envisager les questions sous toutes leurs faces. Simple et serviable, il s'était concilié de nombreuses sympathies. Sa Notice nécrologique a dit avec raison qu'il a laissé deviner sa mesure plus qu'il ne l'a donnée ".

Nécrologie

[1355] CLAIR Jean-Baptiste (1851-1910)

Notice nécrologique

Né.......... le 3 janvier 1851

Parti.......... le 27 décembre 1877

Mort.......... le 28 février 1910

Le matin du 31 mars 1876 nous vîmes arriver au Séminaire des Missions-Étrangères un aspirant du diocèse de Saint-Dié ; et, comme ses compatriotes l’avaient proclamé très fort en littérature, en philo¬sophie et en théologie, nous le regardâmes avec une attention parti¬culière. A examiner son allure et son extérieur, le nouveau ne permet¬tait guère qu’on portât sur lui, immédiatement et sans appel, un jugement admiratif. La figure était longue, avec un teint hâlé et des traits durement taillés ; le front bas, coupé par deux ou trois rides transversales, déjà profondes ; les yeux, enfoncés et généralement sans éclat ; le nez, droit et assez fort. Les cheveux, d’un blond foncé descendaient sur le cou et sur les oreilles ; les mains, longues, osseuses, semblaient plus faites pour manier un instrument de travail manuel qu’une plume ou un pinceau ; le geste était lent et anguleux ; la démarche, lourde, quoique la taille, d’une bonne moyenne, fût bien proportionnée, les épaules droites et l’ensemble vigoureux. Une soutane courte et de gros souliers ferrés prouvaient que ce séminariste ne désirait pas que l’art ajoutât quelque chose au peu d’élégance qu’il tenait de la nature.

« Eh bien ! fit Eugène Creuse, parisien de naissance et d’éduca¬tion, ancien employé de commerce, ancien sergent de mobiles, eh bien ! en voilà un, qui arrive de son pays ! » Évidemment, l’expression signifiait que le pays, aussi bien que l’homme, ne voisinait guère avec les grands boulevards sur lesquels l’ami Creuse avait eu des clients. C’était vrai.

Jean-Baptiste Clair, né à Rehaincourt (Vosges), avait, pendant plusieurs années, travaillé dans les champs paternels, conduit les bestiaux aux pâturages, attelé les chevaux, et, à certaines heures, tenu la charrue ; il s’était reposé aux bords des sillons, en mangeant de larges tranches de pain sec, et au passant qui jetait un coup d’œil sur lui il avait paru qu’il était là bien à sa place. Mais si le passant avait parlé pendant cinq minutes avec ce petit paysan, il l’aurait jugé d’une espèce à part.

Curieux, observateur, raisonneur, réfléchi, avec des réponses qui sortaient du commun et des mots à l’emporte-pièce, prononcés très doucement sur le ton qu’on prend pour dire des banalités, Jean-Baptiste étonnait et intéressait. C’est ainsi qu’un jour, âgé de 9 à 10 ans, tout en arrachant des pommes de terre, il demanda à son père :

— Monsieur le Curé n’a pas fait de sermon dimanche, savez-vous pourquoi ?

— Non, et toi, le sais-tu ?

— Oh ! il a peut-être pensé, comme le maître d’école qui, l’autre jour, n’a pas voulu nous faire la classe, que nous ne retenions rien de ce qu’il nous enseignait : « Alors, à quoi bon me donner tant de peine, » nous a-t-il dit, et il nous a renvoyés.

— Mais M. le Curé ne nous a pas renvoyés.

— Oh ! il ne peut pas.

— Il ne peut pas, et pourquoi ?

— Parce que nous ne sommes pas chez lui.

— Et chez qui sommes-nous ?

— Mais, chez le bon Dieu !

Ainsi réfléchissait et parlait ce petit bonhomme, cherchant la raison des choses et rapprochant certains actes pour en tirer des consé¬quences.

*

* *

De bonne heure, son curé, M. Fettre, le remarqua. Il voulut lui enseigner le latin et le disposer à l’état ecclésiastique. Le père refusa sèchement : « J’ai déjà trois enfants morts, fit-il, j’ai besoin de celui-ci.» Jean-Baptiste garda le silence ; mais, peu à peu, la pensée du sacerdoce pénétra plus avant dans son esprit et dans son cœur. Elle s’y traduisit par ces paroles que, plus tard, M. Clair dira à ses amis : « J’ai voulu entrer dans l’état ecclésiastique pour échapper aux dangers du monde et être plus sûr de mon salut. » Sa sœur intervint doucement, lente¬ment ; elle finit par obtenir que son frère possédât une grammaire latine, quelques livres classiques.

A 17 ans, le jeune homme entra au petit séminaire de Châtel : il y resta un an ; passa à Autrey, où il demeura trois ans.

En 1872, nous le trouvons au Grand Séminaire de Saint-Dié, dont le supérieur était alors Mgr Micard et le professeur de dogme spécial, M. Grandclaude.

Après le désir de sauver son âme, il sentit le désir de sauver celle des infidèles. Son père fit à son projet une opposition que personne ne put vaincre ; il termina la dernière explication qu’il eut avec son fils par ces mots, prononcés d’un ton où vibrait une implacable et douloureuse colère : « Tu peux baiser la clanche ! c’est-à-dire : « Tu n’ouvriras plus notre porte ! » Le séminariste s’enfuit chez sa sœur, récemment mariée, puis il vint au Séminaire des Missions-Étrangères.

Cette lutte fut certainement un des sacrifices les plus grands de sa vie. Elle marqua son cœur d’une cicatrice longtemps douloureuse ; car il avait pour son père une estime et une affection profondes, encore que ce dernier sentiment ne se nuançât pas de tendresse, au sens gracieux et délicat du mot.

M. Clair était dans notre Séminaire depuis un mois, et le brillant de son intelligence, dont les séminaristes de Saint-Dié nous avaient entretenus, paraissait encore, à plusieurs, une aimable imagination de compatriotes, lorsqu’il fut appelé pour réciter une leçon sur le prêt à intérêt. Il commença d’un ton modéré et ferme, ne différant guère du ton ordinaire de sa conversation. Le professeur de morale, M. Péan, lui posa deux ou trois questions, puis il le laissa parler, et, ce jour-là, M. Clair conquit dans l’estime de ses condisciples son diplôme de théologien qu’il ne devait plus perdre.

Il avait, en effet, une manière, qui n’appartenait guère qu’à lui, de parler autrement que l’auteur, tout en disant les mêmes choses, et, quand il démontrait une thèse, de mêler aux preuves classiques des raisons qu’aucun Manuel ne lui avait révélées. Il avait aussi une façon bien à lui de soutenir, avec la même vigueur, deux thèses oppo¬sées ; de prendre, dans les deux, les idées qui les rapprochaient ; de détruire, les unes par les autres, les objections qui les séparaient ; et, avec ce qui restait debout, il présentait parfois une troisième opinion. C’était profond, juste, souple et très personnel. M. Péan disait parfois qu’il lui céderait volontiers sa chaire. Sans doute, il l’a dit de quelques autres ; mais, en réunissant tous ceux dont il a fait cet éloge, durant ses 25 ans de professorat, on n’en compterait pas un grand nombre.

M. Clair porta dans sa vie de séminariste les mêmes habitudes de réflexion, de sérieux et de personnalité et, tout en observant le règlement dans ses grandes lignes, je ne suis pas sûr qu’il n’en ait jamais fait de commentaires pratiques, imprévus ét inconnus du Directeur des aspirants.

Ordonné prêtre le 22 septembre 1877, il alla passer quelques jours chez lui ; il en était un peu ému. Son père ne lui avait jamais écrit ; et, quand des lettres arrivaient à la ferme, venant des Missions-Étran¬gères, la mère les plaçait sur la table. Les lettres disparaissaient rapidement; mais personne n’osait demander de quelle façon.

Quelque temps avant l’ordination, le nouveau curé de Rehaincourt, M. Allais, avait dit au père : « Il paraît que vous avez, aux Missions, un jeune homme remarquable : j’irai à son ordination et je le ramènerai. Nous lui ferons une belle fête. » Le vieux paysan n’avait pas répondu.

Quand le séminariste arriva près de son village, il demanda à son curé : « Croyez-vous que mon père soit à la gare ? » — « Certainement, » répondit le curé, qui tremblait de se tromper. Le fermier était là, l’œil fixe, les traits durcis par la volonté. Lorsqu’il vit son fils, il n’y put tenir : il ouvrit ses bras. Quelle étreinte ! Mais, pas une parole ne fut prononcée ; seulement au bout de cinq longues minutes, le fils dit à son père : « Je vous remercie ! »

*

* *

Le 27 décembre suivant, le Missionnaire partit pour la Cochinchine Occidentale. En arrivant, il fut chargé du cours de philosophie. Il ne chercha point à paraître un professeur érudit ou brillant, — l’idée seule de la chose l’eût fait sourire, — mais il s’adapta à ses élèves, leur enseigna ce qu’il leur fallait de philosophie pour com¬prendre la théologie, visant principalement à rendre ses leçons claires, intéressantes et pratiques, et, selon son expression, « à ce qu’on en retînt la moitié ». Peu après, il enseigna la théologie morale. Deux prêtres, ses anciens élèves, nous ont, dans une lettre, décrit sa manière d’enseigner, qui, après vingt ans, leur était restée très présente. Nous nous reprocherions de négliger leurs souvenirs, rédigés en fort bon français. « M. Clair s’efforçait de nous enseigner l’art de donner des définitions nettes, de mettre nos réponses en syllogismes, de nous exprimer en d’autres termes que l’auteur. Il avait un éloigne¬ment très marqué pour la récitation littérale : « Des perroquets en « feraient autant, » disait-il en souriant. Et quand un élève, doué d’une excellente mémoire, répétait exactement la phrase de l’auteur, le professeur reprenait cette phrase, demandait la signification des termes, l’explication de la pensée et multipliait les quare, quomodo, ad quid, da probationem, da exemplum. Il acceptait la réponse, si le fond en était exact, sans trop se préoccuper de la forme. Il reprenait ensuite la réponse en des termes différents, citait des exemples et nous faisait appliquer les principes. Il avait, nous a-t-on raconté, l’habitude de regarder celui d’entre nous dont le cerveau passait pour le plus récalcitrant, et, quand il voyait que celui-là comprenait, il était rassuré sur les autres. »

Lorsque cette gymnastique intellectuelle, aux mouvements précis et serrés, était finie, il s’élevait jusqu’à la synthèse. « Il aimait à montrer quelle place tenait, dans le plan général du traité, la question du jour, faisait consulter la table des matières et indiquait d’où partait la thèse et où elle aboutissait. Il interrogeait, expliquait et dictait, sans jamais ouvrir son livre ou lire ses notes, ce qui nous étonnait grandement.

Le résultat de cette méthode fut que les élèves travaillèrent beau¬coup, apprirent quelque chose, arrivèrent très fatigués à la fin de l’année scolaire, et que l’on reprocha à M. Clair de ne pas les ménager assez. Il répondit fort simplement : « Je suis tout à fait de votre avis ; je tâcherai de ne pas recommencer. » Et il ne recommença plus ; il alla moins vite et moins loin ; il alla bien, tout de même.

Cependant cette vie de professeur lui laissait une lacune qu’il regrettait. Parlant latin une partie de la journée, il ne pouvait guère apprendre la langue annamite : il demanda à aller l’étudier à Cai Mong, la capitale catholique de l’Ouest de la Mission de Cochinchine Occidentale. Il obtint la permission, et travailla avec acharnement : le matin, à l’école des garçons, le soir, à l’école des filles, il écoutait les enfants, qui prononcent les mots avec une netteté beaucoup plus distincte que les grandes personnes ; il lisait, comme eux et avec eux, à haute voix, copiait la page dictée par le professeur et, au besoin, concourait avec ceux qui écrivaient le plus vite. Au bout de quelques mois de ces exercices, il avait assoupli son gosier et affiné son oreille, et l’un et l’autre ne manquèrent plus un ton.

Après un an passé à Cai Mong, il retourna au Séminaire. On aurait voulu qu’il composât une philosophie ou une théologie pour les indigènes. Il l’aurait, disait-on, admirablement faite, avec la simplicité, la clarté, la précision nécessaires. Il savait, mieux que per¬sonne, comment une idée abstraite pénètre dans un cerveau anna¬mite, comment elle y demeure et s’y développe. Il ne voulut jamais y consentir. Pourquoi ? Éloignement pour ce que les missionnaires ordinaires ne faisaient pas ? Instinct de la perfection, qui lui inspirait la crainte d’un travail médiocre ? Je serais embarrassé pour préciser à quel mobile il obéissait.

*

* *

Sa classe lui laissant le temps d’étudier pour lui-même, il lisait, non pas beaucoup, mais avec une attention très soutenue ; et, quand il avait lu un volume de théologie ou de philosophie, il le repassait tout entier de mémoire ; puis, se sentant bien en possession des idées de l’auteur, il groupait les principales an syllogismes, les prenait pour base, et reconstruisait le traité à sa manière, scrutant chaque argument, rejetant ceux qui lui paraissaient faibles et en ajoutant d’autres qui lui semblaient meilleurs. C’était un plaisir de l’entendre disséquer une opinion, monter et démonter une thèse, parfois très paisiblement, assez souvent avec quelque animation.

Sa spiritualité dérivait directement de la théologie, généralement sans passer par les auteurs ascétiques ordinaires. Il ne s’en rencontrait pas moins d’accord avec les meilleurs, dans les grandes lignes et dans les conclusions. C’est ainsi qu’il faisait sa méditation, où le raisonne¬ment théologique, philosophique, et le sens commun avaient plus de part que le sentiment, et sa lecture spirituelle qui était plus une méditation qu’une lecture.

Cette méthode donnait assez souvent à ses pensées un caractère de largeur et de nouveauté qui heurtait quelques idées reçues. La dissonance ne l’étonnait guère et ne le gênait pas, pourvu que son opinion fût la conséquence vraie d’un principe certain et qu’elle pré¬sentât une note franchement surnaturelle. Cette manière d’étudier les choses par lui-même, de peser les opinions d’autrui, de les accepter, en totalité ou en partie, selon qu’il les jugeait justes ou non, se retrou¬vait dans la pratique de sa vie. Il observait beaucoup, retenait bien, réfléchissait longuement, et ne craignait point les conclusions neuves, assises sur des faits nombreux et prouvés. L’observation et la réflexion, avec l’indifférence pour le convenu, étaient vraiment les marques de son esprit, celles qui donnaient à son caractère une note d’ori¬ginalité.

Quoique cette originalité ne dépassât pas les limites de la pru¬dence, elle excitait cependant des critiques de détails, que, parfois, une charité vigilante lui rapportait. Il écoutait, sérieux et calme, comme s’il se fût agi d’une abstraction : « C’est vrai, disait-il, je comprends très bien le point de vue auquel on s’est placé pour me juger ; mais je me place à un autre. » Et, imperturbable, il exposait les motifs qu’on pouvait avoir de ne pas penser et de ne pas agir comme lui, et ceux qu’il avait de garder une opinion différente de celle d’autrui et de la mettre en pratique.

Cette compréhension de toutes les opinions était poussée chez lui à un degré vraiment extraordinaire ; elle lui permettait de trouver, immédiatement, quelque chose de bon dans tout ce qu’on lui disait, de développer une pensée, que son interlocuteur n’avait qu’ébauchée, et de l’étayer sur des motifs souvent meilleurs que ceux qui lui étaient présentés. Aussi, quand on venait lui demander conseil, il y avait cent à parier contre un, qu’il donnerait la solution désirée avec d’excel¬lentes raisons et le nom de quelques auteurs pour appuyer ses dires. Les amis souriaient un peu ; mais celui qui demandait conseil était charmé. Tout cela se faisait et se disait simplement, modestement, sans pose, avec un air de bon homme et d’excellent confrère, dans lequel n’entrait pas un atome de condescendance. Que son inter¬locuteur fût plus jeune ou moins instruit, M. Clair le traitait comme un égal ; s’il lui était supérieur par l’âge ou par la dignité, il y mettait toujours une note de déférence.

Cet esprit attentif, large, supérieur sans jamais le faire sentir, lui donna bien vite une popularité qui ne fit que grandir, et l’estime qu’on lui porta se nuança toujours d’affection.

Si j’ajoute que ce philosophe et ce théologien avait la gaieté tran¬quille et facile, qu’il ne reculait ni devant un bon mot, ni devant une mystification discrète ou une course au clocher, qu’il avait une parfaite indifférence pour sa toilette et une charité toujours prête à rendre service et à faire disparaître les nuages qui pouvaient momen¬tanément voiler l’éclat d’une agréable fraternité, j’aurai résumé tout ce que je sais de mon vieil ami, pendant son séjour au Séminaire de Saïgon.

*

* *

Il était professeur depuis huit ans, et sa constitution faiblissait sous l’étreinte d’une maladie d’entrailles, qui, hélas ! devait le faire souffrir pendant plus de vingt ans et finalement l’emporter. Il s’était mis à un régime sévère, croyant plus à cette méthode qu’aux remèdes, qu’il ne prisait guère, et qui, d’ailleurs, délabraient son estomac plus qu’ils ne le soutenaient. Le régime n’opérant guère mieux que les remèdes, il alla au Sanatorium de Hong-Kong, puis au Japon et n’obtint que de légères améliorations. Espérant que la vie active lui serait plus favorable que l’existence sédentaire, il demanda un district.

Mgr Colombert accéda à son désir avec regret ; il se rendait bien compte, — et tout le monde partageait cet avis, — que M. Clair possédait les aptitudes d’un professeur hors pair, et qu’il possédait surtout celles-là. Mais il fallait bien essayer de le soustraire à la maladie qui le brisait.

Il fut placé à Cho Dui, près de Saïgon ; quelques années plus tard, à Thu Dau Mot, et, en 1891, à Tha La. Il y travailla de son mieux : il avait l’esprit apostolique, cherchant des âmes à convertir et n’épar¬gnant, pour les amener à Jésus-Christ, ni sa peine, si son argent, ni les moyens surnaturels, ni les autres.

Les chrétiens ou les païens le trompèrent parfois : qui ne trompent-ils pas ? Ils se tromperaient eux-mêmes plutôt que de ne tromper personne. M. Clair ratiocinait sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres. « Les Annamites, disait-il, sont faits au rebours de nous : nous voyons d’abord le vrai, et il nous faut faire effort, réfléchir pour mentir ; eux voient d’abord le mensonge, et ils font des efforts pour dire vrai. Je me demande, de temps à autre, s’ils ne tromperont pas le bon Dieu.

Le missionnaire de Tha La, M. Frison, avait, en 1890, commencé la fondation de la chrétienté de Rach Goc, dans un terrain de 200 hec¬tares concédés par l’administration. En 1891, Rach Goc comptait 4 ou 5 familles. M. Clair demanda à son prédécesseur son but et ses moyens, l’écouta attentivement et termina l’entretien par cette promesse qu’il n’oublia pas : « Je continuerai ce que vous avez com¬mencé. »

En effet, il dirigea sur cette concession des catéchumènes, perdus dans des villages païens, et des chrétiens, trop pauvres pour rester dans leurs stations ; quand il partit, en 1896, Rach Goc comptait plus de 200 chrétiens ; actuellement, il en possède 400.

Aimant l’inconnu, en esprit curieux épris d’observation ; ne redou¬tant ni les aventures ni la fatigue ; hardi, comme s’il avait toujours vécu dans la brousse, il fit de longues courses à travers les forêts de Tay Ninh. Il essaya d’y installer un poste, où il espérait se fixer pour rayonner dans toute la contrée environnante, entièrement peuplée de païens. Il commença bien, recruta des néophytes ; puis, un jour, par suite de difficultés dont l’administration civile pourrait dire le prétexte, l’œuvre échoua. Il en éprouva de la peine, sans rien perdre de son calme.

Il avait d’ailleurs, pour le conserver, une recette qu’il exprimait en ces termes : « Quand je commence une œuvre, je crois généralement qu’elle échouera ; mais je travaille tout de même. » La parole est d’un stoïcien, et tous les tempéraments ne la pourraient ni comprendre ni porter. A la plupart des hommes il faut l’espérance du succès, qui donne à leur esprit plus d’initiative et d’entrain, à leur âme, plus de résistance. Il est vrai que M. Clair christianisait son stoïcisme, et qu’il ajoutait : « Je m’en remets à la Providence et je suis bien tranquille, quoi qu’il arrive.

Cette résignation, ou ce stoïcisme faisait de lui, entre les mains de son évêque, un instrument très souple : on pouvait le changer de situation, lui donner tel ou tel collaborateur, lui en retirer un autre, il ne réclamait jamais. N’ayant d’idée préconçue ni contre les hommes ni contre les choses, il s’adaptait à tous les milieux ; ce qui ne l’empêchait pas de penser et même, parfois, de dire qu’une autre mesure lui eût semblé meilleure. Il avait l’obéissance aussi complète que possible ; il ne l’avait point aveugle. Mais, sans que cette perspicacité devînt jamais un obstacle, il continuait à voir par ses yeux autant que par ceux d’autrui.

Mgr Dépierre le savait, quand, en 1896, il l’envoya de Tha La à Cha Va, une région où l’on avait besoin de regarder par le bon bout de la lunette les actes administratifs. Le résultat ne se fit pas attendre ; sous l’influence de M. Clair, les braves gens changèrent leur objectif de place, sans s’en apercevoir.

Mais le climat fut fatal au tempérament épuisé du Missionnaire. Le vent, qui souffle, une grande partie de l’année, sur les vastes plaines de Cha Va et de Cai Bong, le glaça. Il échappa à la mort par le dévouement de ses serviteurs, et aussi par son sang-froid.

On dit volontiers des malades qu’ils se frappent l’imagination. M. Clair ne se frappait pas du tout ; et un jour que son domestique le croyait à l’agonie et l’exhortait à penser à Dieu : « Très bien, dit-il, c’est en effet, ce que je t’ai enseigné à dire ; mais, pour le moment, va chercher le bol de lait qui est à gauche dans le placard, et apporte-le moi. »

Il ne mourut pas, ne revint pas à la santé, et il fut visible qu’un séjour en France lui était nécessaire.

*

* *

Depuis vingt ans qu’il était en Cochinchine, et depuis près de quinze ans qu’il était pris par la maladie, on lui avait souvent parlé d’un retour au pays natal ; il avait toujours refusé. Cette fois, il accepta. Il se soigna très sérieusement, suivit avec exactitude le régime qui convenait le mieux à son estomac et à ses entrailles fatiguées, et fit de l’hydrothérapie avec conscience.

Entre temps, il professa, pendant quelques mois, la théologie, au Séminaire de l’Immaculée-Conception à Bièvres, et, comme à Saïgon, il donna un enseignement qui ne dépassa pas l’intelligence de ses élèves : ce qui fit croire à plusieurs que sa science pouvait être moins élevée qu’on ne le disait. Puis, quand il jugea une amélioration suffisante obtenue et la guérison totale impossible, il repartit pour la Cochinchine ; fut placé à Thu Duc ; retomba très malade ; alla au Japon ; regarda attentivement, et en réfléchissant beaucoup, ce qu’il y vit d’évangélisation ; fit un séjour de quelques semaines à la Trappe de Hakodaté ; édifia les Religieux par sa discrétion, sa régularité, sa compréhension de leur règlement et de leurs idées ; revint à Saïgon, où Mgr Mossard lui confia la chrétienté de Chi Hoa, avec la direction du sanatorium des prêtres annamites. Pour cette dernière situation, il fallait surtout du tact et de la patience ; on fut bien servi.

A ce moment, il y eut une chose fort nouvelle dans l’existence de M. Clair, et à laquelle, très probablement, il n’avait jamais songé. Un bon journal, 1’Indo-Chine Française, s’étant fondé, notre Missionnaire en devint un des collaborateurs assidus. Il collabora également à l’Avenir du Tonkin et à l’Asie Française ; il signait Le Saïgonnais. Quand il mourut, la Dépêche de Saïgon porta sur ses travaux ce juge¬ment élogieux et exact.

Après tant de longues années passées en Nam Ky, son expé¬rience était riche des passions, des misères, des joies, des comédies de 1’âme annamite. S’il avait observé, ce n’était point par démangeaison d’écrire. L’ambition de la gloire littéraire ne stimulant pas sa faculté de perception, il ne grossissait ni ne déformait les traits de mœurs qui s’offraient à ses regards, et il ne fut jamais tenté de pousser à l’extrême de leur gamme les couleurs des lieux où il passait sa vie.

« Les souvenirs entrés dans sa mémoire s’y étaient lentement stra¬tifiés, en paix, en ordre, — ainsi les cristaux se forment en une eau tran¬quille et pure, — quand, sur le tard de son existence, il se mit à écrire. Avec aisance, il y trouva un riche et sûr filon de sensations exactes et de probes jugements. Intérieurs de ménages indigènes, querelles de voisins, détails vécus et concrets de l’existence paysanne, scènes agricoles ou de petits métiers domestiques, chagrins et bonheurs de pauvres gens, déboires, espérances, superstitions d’humbles travailleurs : il met à ces peintures la simplicité toujours, et souvent la poésie intime d’un Chardin. Son premier souci est d’accumuler, par pointillés, une masse de détails exacts. Mais, si son récit, sobre et fin, se teinte, çà et là, de quelques fleurs, elles ont poussé d’elles-mêmes et par surcroît ; elles sont les sourires ou les larmes des choses qu’il a vues et qu’il nous montre.

« La phrase ? — Courte, alerte, jeune, pittoresque.

« La première qualité du Saïgonnais, celle d’où jaillit la vie dont il anime ses récits, est qu’il aime les humbles et les familiers qu’il nous fait voir. Entre eux et lui, on sent, à l’entendre, qu’une juste égalité, qu’une loyale fraternité sont possibles, celles qui réunissent les races les plus différentes dans l’adoration et l’amour de leur Père qui est dans les Cieux. »

Il donne également aux Annales de la Société des Missions-Étran¬gères et de l’Œuvre des Partants des articles fort remarqués : en 1903, les Causeries sur la médecine annamite ; en 1907, les Fondeurs de cuivre de Cho Quan ; en 1909 et 1910, Causerie sur l’opium, qui, tous, offrent une étude consciencieuse, détaillée, et riche de faits.

Par son intelligence, par ses travaux, par sa cordialité, M. Clair avait une place à part dans la Mission de Cochinchine. Je ne sais s’il le savait ; mais il ne s’y complaisait point. Rester dans le rang, sans dépasser personne, être bien avec tout le monde, non seulement lui suffisait, mais il s’y cantonnait.

En 1909, Mgr Mossard, son meilleur ami, lui exprima le désir de le nommer provicaire ; il refusa : « J’aimerais mieux mourir, » dit-il d’un ton résolu. Il accepta cependant d’inspecter les écoles du Vicariat et de faire un rapport sur leur état.

Il s’y mit avec une activité de jeune homme, voyageant à pied, en barque, en chaloupe, et surtout à bicyclette. Il examinait les profes¬seurs autant que les élèves, faisait peu d’observations et prenait beaucoup de notes. Tout cela était nouveau, et d’aucuns s’étonnèrent, ayant pensé que le titre d’inspecteur comportait plus d’honneur que de travail. « Ah ! ah ! disait un de ses bons amis de la Gascogne, mais le gaillard fait la besogne sérieusement ! » et un geste achevait la pensée, que je ne traduirai point, craignant d’ajouter une médisance aux commentaires que la réflexion et le geste ont déjà inspirés.

Étant allé inspecter les écoles de Phan Thiet, il eut la malheureuse idée de revenir à Ba Ria en bicyclette, se trouva dans la nécessité de traîner la machine qui aurait dû le porter, et faillit s’enliser en tra¬versant une rivière. Il se serait assez facilement tiré d’affaire, en aban¬donnant sa bicyclette ; mais il était incapable d’abandonner un vieux serviteur qui avait coûté 250 francs ; les paysans vosgiens n’agissent point ainsi. Il fit des efforts inouïs, rentra très fatigué, et tomba malade pour ne plus se relever. Se sentant frappé à mort, il remercia l’excel¬lent docteur Angier de ses bons soins, en des termes dans lesquels les moins expérimentés avaient peine à ne pas comprendre que les remer¬ciements signifiaient : « Je n’ai aucune confiance dans les remèdes. »

Il demanda à recevoir les derniers sacrements, et, comme on s’éton¬nait de cet empressement : « Les prêtres doivent donner l’exemple, » répondit-il. Sur son désir, on le conduisit à l’infirmerie du Séminaire, à Saïgon. Il y vécut encore près de deux mois, recevant volontiers des visites, écoutant, mais parlant peu. Son ami le plus intime a recueilli ces paroles qui peignent son état d’âme : « Il me disait, un jour, qu’il avait l’intime persuasion de n’avoir jamais commis un péché mortel. Comme théologien, il savait les conditions d’une faute grave, et, pour lui, ces conditions n’avaient jamais été remplies ; partant, pas d’appréhension du jugement de Dieu, pas de crainte de l’enfer ! »

Le 28 février 1910, vers 8 heures du soir, les Confrères se réunirent autour de son lit, récitèrent les prières des agonisants qu’il suivit avec piété. Lorsqu’elles furent terminées, il fit signe qu’on éloignât la lumière, et, quelques moments plus tard, il s’en alla très doucement vers Dieu.

M. J.-B. Clair laissera, en Cochinchine Occidentale, le souvenir d’un prêtre sérieux, d’un missionnaire zélé, d’un cœur excellent, d’un esprit large, original et juste, par certains côtés véritablement supé¬rieur ; et pourtant, ceux qui l’ont connu le plus intimement regrette¬ront toujours qu’il ait laissé deviner sa mesure plus qu’il ne l’a donnée.

A. L.

Références

[1355] CLAIR Jean-Baptiste (1851-1910)

Notes bio-bibliographiques. - C.-R., 1896, p. 220 ; 1897, p. 177 ; 1899, p. 211 ; 1909, p. 179 ; 1910, p. 183. - A. M.-E., 1903, Causeries sur la médecine annamite, pp. 80, 163, 216 ; 1907, Les fondeurs de cuivre de Choquan, pp. 24, 159, 193, 257 ; Ib., Chasse au tigre, p. 376 ; 1909, Causerie sur l'opium, pp. 10, 75, 138, 225 ; 1910, Causerie sur l'opium, pp. 30, 79 ; Ib., pp. 181, 183. - Sem. rel. Saint-Dié, 1878, Son départ, p. 54 ; 1885, Note sur la Cochinchine, p. 310 ; 1910, p. 232 ; Ib., Notice, pp. 275, 290. - Anthropos, vi, 1911, Notes sur la médecine annamite, p. 109.

Articles parus dans l'Indochine française :

1907. Pris sur le vif. Les éternelles dupes, 24 mai ; Défions-nous des mangues, 28 mai ; Pris sur le vif, 7 juin ; La paix et la guerre, 8 juin ; Causerie agricole : Le dourian, 11 juin ; Mésaventures d'un assimilé, 26 juin ; Chasse aux conscrits, 2 juill. ; Curieux mariage, 13 juill. ; Le vol des buffles, 20 juill. ; Notre fête nationale et les Annamites, 23 juill. ; Le papayer, 3 août ; Un invalide annamite, 10 août ; Empoisonneurs et poisons indigènes, 17 août ; Au sujet des empoisonnements, 21 août ; Remèdes contre la peste, 22 août ; Les Annamites et la comète, 29 août ; Annamites et Japonais, 9 oct. ; L'amitié japonaise, 12 oct. ; Mangeurs de serpents, 15 oct. ; Les rats et les riz, 22 oct. ; Contre le jeu, 12 nov. ; Organisation du jeu des 36 bêtes, 20 nov. ; Le théâtre annamite, 4 déc. ; Mœurs indigènes, 7 et 16 déc. ; Météorologie et agriculture, 30 déc.

1908. Mœurs indigènes, 11 et 15 janv. ; Le Réveil annamite, 21 janv. ; Avis aux chasseurs, 25 janv. ; Croquis de mœurs indigènes, 8 fév. ; Mœurs annamites, 14 fév. ; Un ami de la France, 21 fév. ; Propos d'un Saïgonnais, 14 mars ; Mœurs indigènes, 31 mars ; Un mariage malchanceux, 13 avril ; Après les élections, 28 avril ; Nécessité de tenir ses engagements, 1er mai ; Moyen de battre monnaie, 7 mai ; La piraterie, 18 mai ; Le bigorneau, 5 juin ; A l'instar du savetier " von Kœpnick ", 11 juin ; Ananas et maraudeurs, 17 juin ; Acte de piété filiale, 22 juin ; Mauvais génies, 4 juill. ; Lai-thieu, 18 juill. ; Tendresses familiales, 23 juill. ; Bon sens pratique, 25 juill. ; L'abandon des champs, 29 juill. ; L'enseignement du français, 5 août ; Le chef de canton, 27 août ; Sorciers annamites, 11 sept. ; Le labourage, 25 sept. ; Un artiste indigène, 14 oct. ; Propos cynégétiques : La bécassine, 27 oct. ; Les sociétés secrètes, 11 nov. ; Les inondations et la culture, 20 nov. ; Nos marchés annamites, 23 déc.

Notice nécrologique. - C.-R., 1910, p. 338.

Télécharger

Télécharger