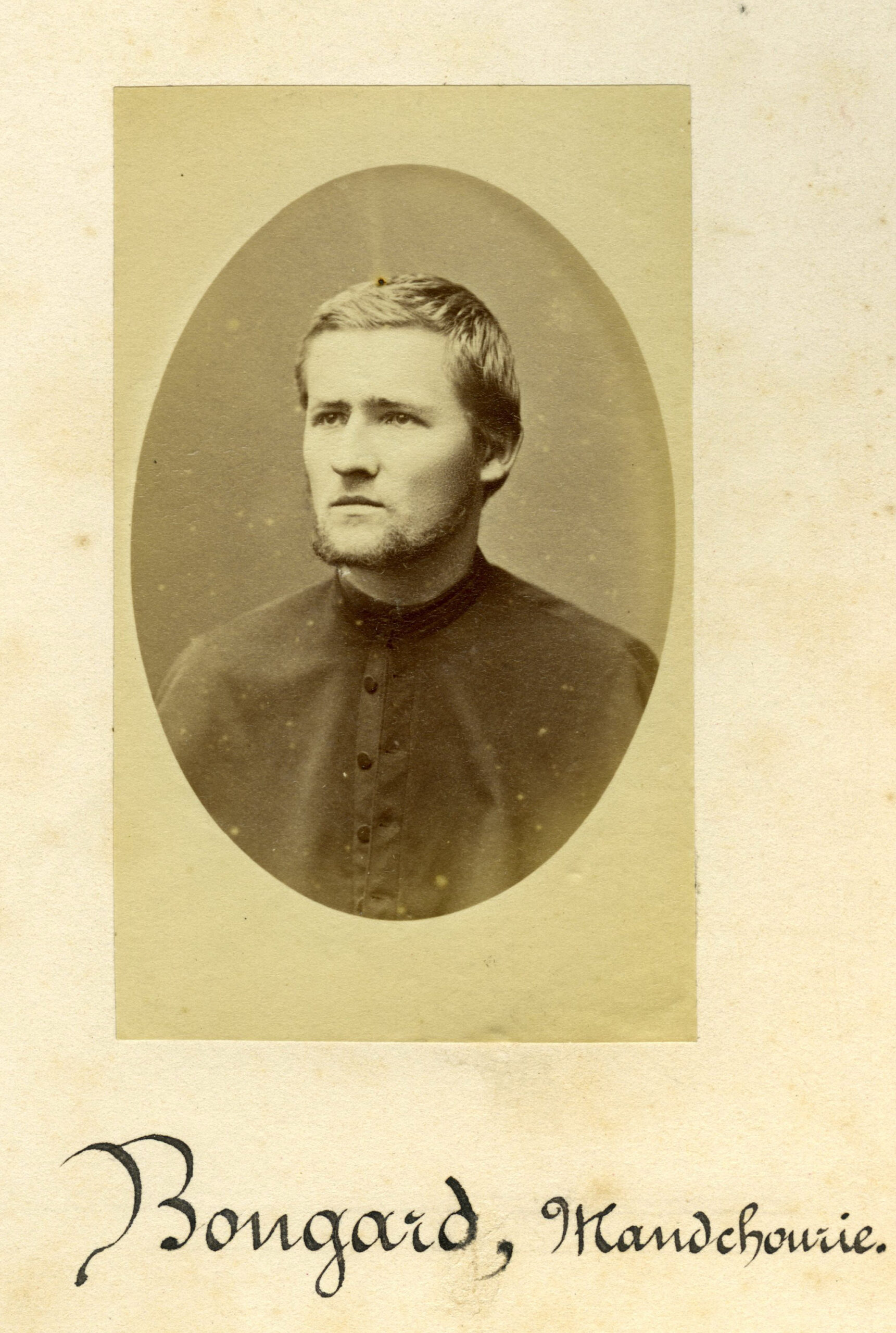

Joseph BONGARD1855 - 1897

- Statut : Prêtre

- Identifiant : 1444

Identité

Naissance

Décès

Autres informations

Missions

- Pays :

- Chine

- Région missionnaire :

- 1880 - 1897

Biographie

[1444]. BONGARD, Joseph-Gustave, un des rares prêtres de nationalité suisse qui appartinrent à la Société des M.-E., était originaire de La Roche (canton de Fribourg). Il naquit le 1er septembre 1855, fit ses études classiques au collège de Fribourg, entra laïque au Séminaire des M.-E. le 13 septembre 1876, reçut le sacerdoce le 20 septembre 1879, et partit le 26 novembre suivant pour la Mandchourie.

Après un séjour de quelques mois au séminaire de Cha-ling, il fut chargé, vers la fin de 1880, du poste de San-tai-tse¬ ; en 1881, du district de Cha-ling et, en 1885, de Kao-chan-touen. En 1891, il passa à Moukden où, pendant la guerre sino-japonaise, il fut arrêté et dépouillé par les brigands. À partir de juillet 1895, il dirigea le district de Sekia-tse. Il mourut à Siao-pa-kia-tse, province de Ghirin, le 18 juillet 1897. Il savait et parlait bien la langue chinoise, était remarquable par son esprit de pauvreté et de mortification, et par sa grande dévotion aux martyrs de la Société des M.-E. Leur martyrologe était suspendu à sa bibliothèque. En se préparant à la messe, il jetait les yeux sur ce calendrier, et invoquait d’une manière spéciale le martyr du jour.

Nécrologie

[1444] BONGARD Joseph (1855-1897)

Notice nécrologique

La mission de Mandchourie vient de perdre dans la personne de M. Joseph-Gustave Bongard un confrère ardent, dévoué et expérimenté. Il naquit dans la commune de Laroche, district de Gruyère, diocèse de Lausanne (Suisse), le 1er septembre 1855. Issu d’une famille de vie et de mœurs vraiment patriarcales, qui jouissait de l’estime et de la considération universelle, il reçut une éducation foncièrement chrétienne. Ses parents, en effet, joignaient à l’amour du devoir et de la patrie une piété exemplaire. Son père surtout, comme il se plaisait à le raconter lui-même, « le menait raide ». — « C’est à lui, disait-il souvent, que je dois ma vocation ». Dieu a récompensé ce père qui entendait si bien les devoirs de la famille, en lui donnant de voir deux de ses enfants se consacrer au service de Dieu sur les terres lointaines, pour y continuer l’œuvre de la Rédemption des âmes. L’aîné entra en religion dans la Compagnie de Jésus, et fut plus tard envoyé à Beyrouth. Gustave voulait aller en Chine.

Le curé de la paroisse inculqua au jeune Gustave, avec les éléments du latin, les principes d’une solide piété. Ce prêtre zélé et dévoué ne lui avait pas, disait-il, « ménagé les soufflets ». Loin d’en garder rancune, Gustave aimait son bon curé d’une sincère affection et lui garda toute sa vie une profonde reconnaissance. Il parlait souvent de lui à ses confrères, et ne tarissait pas en éloges sur sa sainteté. C’était d’ailleurs une des rares personnes avec lesquelles il fut en correspondance ; il noua même avec ce saint prêtre, devenu plus tard assomptionniste, des relations très intimes qu’il trouvait profitables à son âme et qu’il conserva jusqu’à sa mort.

Gustave fit ses études au collège de Fribourg. Doué d’une vive intelligence servie par une mémoire admirable, il y obtint des succès. Sa piété profonde lui fit passer sans détriment pour son âme, l’année de service militaire auquel la loi astreignait les séminaristes. Sa vertu cependant fut plus d’une fois mise à l’épreuve, mais il portait au bien ceux qui voulaient le pousser au mal. C’est ainsi que, sollicité par un camarade de se rendre dans un de ces quartiers de la ville où l’on s’adonne au jeu et au plaisir, il le mena, sans le lui dire, dans un couvent de Capucins. Le camarade introduit, Gustave referma la porte sur lui et s’enfuit à toutes jambes ; le bruit de ce fait lui attira l’admiration et l’estime de toute la caserne.

De retour à Fribourg, il songea sérieusement à mettre à exécution le rêve, qu’il berçait depuis son enfance, de se faire missionnaire et de se consacrer tout entier à la conversion des infidèles. Il entra donc au Séminaire des Missions-Étrangères de la rue du Bac, où il comptait alors quelques condisciples. Il s’y fit remarquer par sa régularité, sa bienveillance, sa charité qui s’oubliait pour les autres et qui lui valut la charge d’infirmier dont l’honorèrent ses supérieurs. Dans ce nouvel emploi, il s’abandonna aux élans de sa charité, se multipliant auprès des malades, assaisonnant toujours ses potions d’une bonne parole, afin de soulager l’âme qui souvent, dans les maladies, participe aux souffrances du corps. Il passait des nuits entières au chevet de ses confrères, prévenant leurs moindres désirs et se prêtant à toutes leurs exigences avec la plus grande amabilité. Il garda toute sa vie cette charité envers les malades qu’il considérait comme les membres souffrants de Notre-Seigneur. Je dois à la mémoire de notre regretté confrère ce témoignage de reconnaissance, car j’ai éprouvé moi-même les effets de son dévouement. Je n’oublierai jamais tout ce qu’il a fait pour moi, quand je fus atteint de la petite vérole, au printemps de 1895.

Son noviciat et ses études terminées, M. Bongard fut ordonné prêtre et envoyé en Mandchourie. Il s’embarqua le 30 novembre 1879 à bord de l’Irawaddy, avec M. Bruguière et arriva à Ing-tsé, au dégel du fleuve Leao, pendant la semaine de Pâques, à la fin de mars 1880. Après le court repos, imposé à tous les nouveaux venus pour leur faire oublier les fatigues de la traversée, il fut envoyé pour étudier le chinois, au séminaire de Cha-ling, M. Bongard s’adonna de tour cœur à cette étude difficile, et il fit, grâce à sa prodigieuse mémoire, de si rapides progrès, qu’au bout de quelques mois il pouvait entendre les confessions et administrer les malades.

Dès la fin de cette même année, il fut chargé du poste de San-tai-tze qu’il n’occupa que peu de temps. Bientôt, en effet, le vicaire apostolique, appréciant ses qualités, l’appela à la direction du district de Cha-ling. C’était en 1881. Cette chrétienté, jusqu’alors très florissante, était menacée de tomber en décadence. M. Bongard, afin de la relever, donna libre cours à son zèle ; il fit entendre à certains chrétiens riches et orgueilleux le langage de la vérité, dégagé de tout ménagement. Il déplora devant eux l’esprit du monde dont ils étaient animés et qui est si contraire à l’esprit du Christ.

En 1885, le poste de Kao-chan-touen étant devenu vacant, M. Bongard fut appelé à l’occuper. Là , il se fit aimer, six années durant, par ces campagnards au cœur droit, aux mœurs simples, et qui, encore aujourd’hui, ne parlent de lui que les larmes aux yeux. Ce district était alors un des plus vastes de la Mission ; M. Bongard le parcourait en tous sens et trouvait encore le loisir d’exhorter les païens. Il n’y avait point alors, comme aujourd’hui, un grand mouvement vers le christianisme, mais en se mêlant ainsi aux païens, avec lesquels il aimait à converser et à parler religion, et qui, de leur côté, se plaisaient à l’entendre à cause de l’intérêt et du charme de sa conversation en langue chinoise, il a préparé de longue main les conversions qui se produisirent quelques années plus tard. « Vous récoltez, dira-t-il à son successeur, ce que d’autres ont semé pour vous. »

Mgr Guillon, connaissant les aptitudes de notre cher confrère, fit choix de lui, en 1891, pour Moukden, capitale de la Mandchourie et résidence du gouverneur de la province. Ce poste important réclamait la présence d’un missionnaire versé dans les affaires des tribunaux, et expert dans le maniement de la langue chinoise, si féconde en subtilités. M. Bongard obéit et répondit de son mieux aux vues de Sa Grandeur.

Tout en donnant ses soins à la chrétienté de Moukden qui s’accroissait de nombreux convertis du protestantisme, le dévoué missionnaire trouvait encore moyen d’administrer plusieurs chrétientés en dehors de la ville. Malgré ce surcroît de travaux et de fatigues, notre cher confrère était toujours gai, enjoué, toujours content, ne s’épargnant jamais la besogne pour l’épargner aux autres, prêt à voler, même au retour d’un long voyage, là où le devoir ou le bon plaisir de ses confrères l’appelait.

En 1895, M. Aulagne, fatigué du poids des années et d’un long apostolat, demanda du repos. On l’envoya au petit séminaire de Pa-kia-tze. M. Bongard fut chargé de le remplacer au poste de Se-kia-tze. Il s’y transporta, au mois de juillet, à travers mille périls, et par des routes encombrées de soldats..

En sa qualité d’ancien, il rendit de grands services aux jeunes confrères des districts voisins, qu’il aidait de son expérience, de ses lumières et de ses conseils. Il partageait leurs joies et leurs peines ; pour tous il avait une bonne parole, un sage avis, une direction sûre.

Le pays, après la guerre sino-japonaise, fut infesté de brigands. M. Bongard tomba mêne une fois entre leurs mains au fort de l’hiver. A défaut de bourse et d’argent qu’il n’avait pas, ils n’osèrent lui prendre la vie, mais ils se saisirent des mules du traîneau, qui ne lui appartenaient pas, le dépouillèrent de ses vêtements, lui prirent tout jusqu’à sa pipe, et l’abandonnèrent, transi de froid, au milieu des neiges.

Il put à grand’peine regagner sa résidence avec un misérable cheval aveugle et boiteux que les voleurs lui laissèrent en le quittant. Après cette tragique aventure, M. Bongard, naturellement timide, se tint continuellement sur ses gardes, par crainte des brigands.

À son inquiétude vint se joindre le deuil causé par le décès de M. Aulagne, mort entre ses bras. Puis, se réveilla en lui une vieille maladie contractée dès son enfance. « Depuis que je suis débarqué sur le sol de Mandchourie, écrivait-il, j’éprouve un malaise indéfinissable ; sans en souffrir beaucoup, je le ressens toujours.» Il se plaignait, en effet, de ressentir comme une lésion dans la région des poumons. Il était sujet à des évanouissements et à des suffocations qui l’obligèrent plus d’une fois à quitter l’autel, où il célébrait le saint sacrifice de la messe, pour se rendre à la sacristie. Au printemps de cette année-ci, sa maladie de poitrine empira ; ses forces diminuèrent, une suffocation continuelle lui rendait la respiration on ne peut plus pénible. Le cher Père ne se fit aucune illusion sur la gravité de son état, et se tint prêt à toute éventualité.

Il se sentait miné par la maladie et voyait ses forces l’abandonner. « La cognée est au pied de l’arbre, écrivait-il à M. Conraux ; on s’en aperçoit malgré soi ; on ne peut pas me dire vieux à 43 ans ; mais, qu’ils sont loin mes 35 ans ! Je ne suis pas encore tout à fait usé ; néanmoins, il est certain que mes forces ont disparu. Autrefois, rien ne me coûtait ; aujourd’hui, il faut que je fasse appel à tout ce qui me reste d’énergie pour remplir mon devoir. Je suis en retard pour tout, même pour mes visites à rendre aux confrères. Pour en être là, il faut que je sois tombé bien bas. À côté de la tombe de M. Aulagne, il y a encore juste une place pour moi ; je ne passe pas un jour sans y aller jeter un coup d’oeil. »

Cédant aux prières et aux instances réitérées de ses confrères de Pa-kia-tze, il se rendit dans cette chrétienté pour y recevoir leurs soins et ceux des médecins. Il écrivit aussitôt à Mgr Guillon pour le prévenir que, sans être encore condamné, il était désormais inutile de compter sur lui comme sur un homme valide, pour le ministère. « Je ne suis pas mort, disait-il, mais je ne fais plus que vivoter au jour le jour. En tout cas, que cela tourne bien ou mal, il est une sentence que nous ne devons plus oublier : Statutum est hominibus semel mori ! Personne n’y échappe ! J’ai vécu 18 ans en mission, moi qui pensais n’y vivre que 4 ou 5 ans. Combien sont morts plus jeunes que moi ! J’ai donc bien aussi le droit de mourir à mon poste. Si je dois souffrir encore, c’est le secret de Dieu, je m’y résigne, car j’aurais beau détourner la tête pour parer le coup à droite ou à gauche, c’est peine inutile, et les traits que lance la main du bon Dieu atteignent toujours leur but. Et puis, d’ailleurs, incapable de tout travail, ce m’est une consolation de pouvoir encore souffrir. »

Il sentait sa mort prochaine. « Si vous avez, écrivait-il au P. Conraux, des commissions pour les défunts, Mgr Raguit, les PP. Riffard et Neunkirche, il est temps de m’en dire un mot. Je ne tarderai point à aller de ce côté là … Toutefois si les bons soins des Pères, des chrétiens et des médecins peuvent quelque chose pour guérir un homme, je vous assure que je ne risque pas grand’chose. Enfin, que le bon Dieu le leur rende au centuple !

« O Morgenroth ! (Viens, aurore ! belle aurore !) »

Cette aurore si désirée ne devait pas tarder à paraître pour le cher malade. M. Samoy écrivait, dès le 3 juin, à Mgr Guillon, afin de préparer Sa Grandeur à la nouvelle fatale. « Que dirai-je à Monseigneur de votre part ? » demandait M. Samoy au cher malade. A quoi il répondit : « Ce que vous voudrez. Je demanderais à Monseigneur sa bénédiction, qu’elle n’arriverait même pas à temps. »

Enfin, le 19 juillet, M. Samoy écrivait de Pa-kia-tze à Mgr Guillon : « Ce que je disais à Votre Grandeur dans ma dernière lettre est un fait accompli. M. Bongard n’est plus. Il est décédé, hier dimanche, à 10 h 45 du soir. Il y a longtemps qu’il voyait venir la mort, et il s’y préparait très pieusement et la désirait de tout son cœur. Il. a conservé sa lucidité d’esprit jusqu’à hier matin, et même un peu après. Il demandait à chaque instant à baiser son crucifix, et faisait fréquemment sur lui-même le signe de la croix.

« Le P. Léon et moi étions auprès de lui à ses derniers moments, lui suggérant sans cesse de saintes pensées et de pieuses invocations. Il est mort très saintement, et je ne puis m’empêcher de dire : Fiant novissima mea hujus similia ! »

Décédé le dimanche 18 juillet, il fut enterré le mercredi suivant dans le cimetière de Siao-pa-kia-tze, près de MM. Pouillard et Delcourt, ses anciens condisciples et amis. M. Samoy, accompagné du P. Léon Pai, présida la cérémonie des obsèques, à laquelle assistait une foule considérable de fidèles accourus de toutes les chrétientés environnantes, ce qui prouve l’affection qu’ils portaient à notre regretté confrère.

Durant les 17 ans que M. Bongard a passés au milieu de nous, il nous a toujours profondément édifiés. Il était le boute-en-train de la conversation qu’il savait assaisonner de traits, de saillies d’esprit qui la rendaient des plus intéressantes. Au besoin même, pour dérider un visage triste ou dissiper la mélancolie d’un cœur affligé, il broda plus d’une fois, pour le fond et la forme, des historiettes toutes plus amusantes les unes que les autres, non point par désir de paraître, mais par pure charité, car il était d’une humilité sans égale. Bien que rempli de talents, et maniant avec une extrême facilité cette langue chinoise qu’il connaissait à fond, avec ses nuances, ses formes imagées, ses dictons, ses proverbes, ses axiomes, il se considérait comme le dernier et le plus inutile des confrères de la mission.

Sa charité envers les missionnaires et les chrétiens lui fit pratiquer la pauvreté, mais une extrême pauvreté qui l’avait réduit à n’avoir comme vêtements qu’un seul habit pour l’hiver et un seul pour l’été. Il ne voulut jamais rien accepter pour lui-même, prétextant qu’il avait plus que le nécessaire ; d’autre part, il ne savait rien refuser aux pauvres qui l’imploraient. Il était grandement mortifié, accordant tout aux autres, se refusant tout à lui-même ; épargnant aux autres la peine et le travail, et se chargeant lui-même du labeur de ses confrères. Plus d’une fois il eut à souffrir du froid qui est extrême en Mandchourie, et c’est là, je pense, la cause et l’origine de sa maladie. Il s’appliquait chaque jour à modeler sa vie sur celle de Notre-Seigneur. Sa devise était : Mihi vivere Christus est, mori lucrum, ce qu’il exprimait en cinq initiales enlacées autour d’une croix, en tête de toutes ses lettres.

Il était fidèle à ses exercices de piété et passait de longues heures chaque jour devant le Saint-Sacrement, sa dévotion de prédilection. Aussi, au retour de ses voyages, il n’était pas plus tôt descendu de cheval qu’il s’empressait d’aller saluer et remercier Notre-Seigneur ; même différée, cette visite n’était jamais oubliée. Un fait caractéristique dans la vie de notre confrère, c’est sa dévotion aux martyrs de notre Société. Leur martyrologe était suspendu à sa bibliothèque. Chaque matin, après sa méditation, en se préparant à la sainte messe, il jetait les yeux sur ce calendrier, et invoquait d’une manière spéciale le martyr du jour. J’ai tenu à noter ce fait édifiant, parce qu’il prouve le dévouement du cher défunt à la Société des Missions-Étrangères.

Références

[1444] BONGARD Joseph (1855-1897)

Notes bio-bibliographiques

C.-R., 1892, p. 13¬ ; 1893, p. 15¬ ; 1894, p. 9¬ ; 1895, p. 398¬ ; 1897, p. 22.

Télécharger

Télécharger