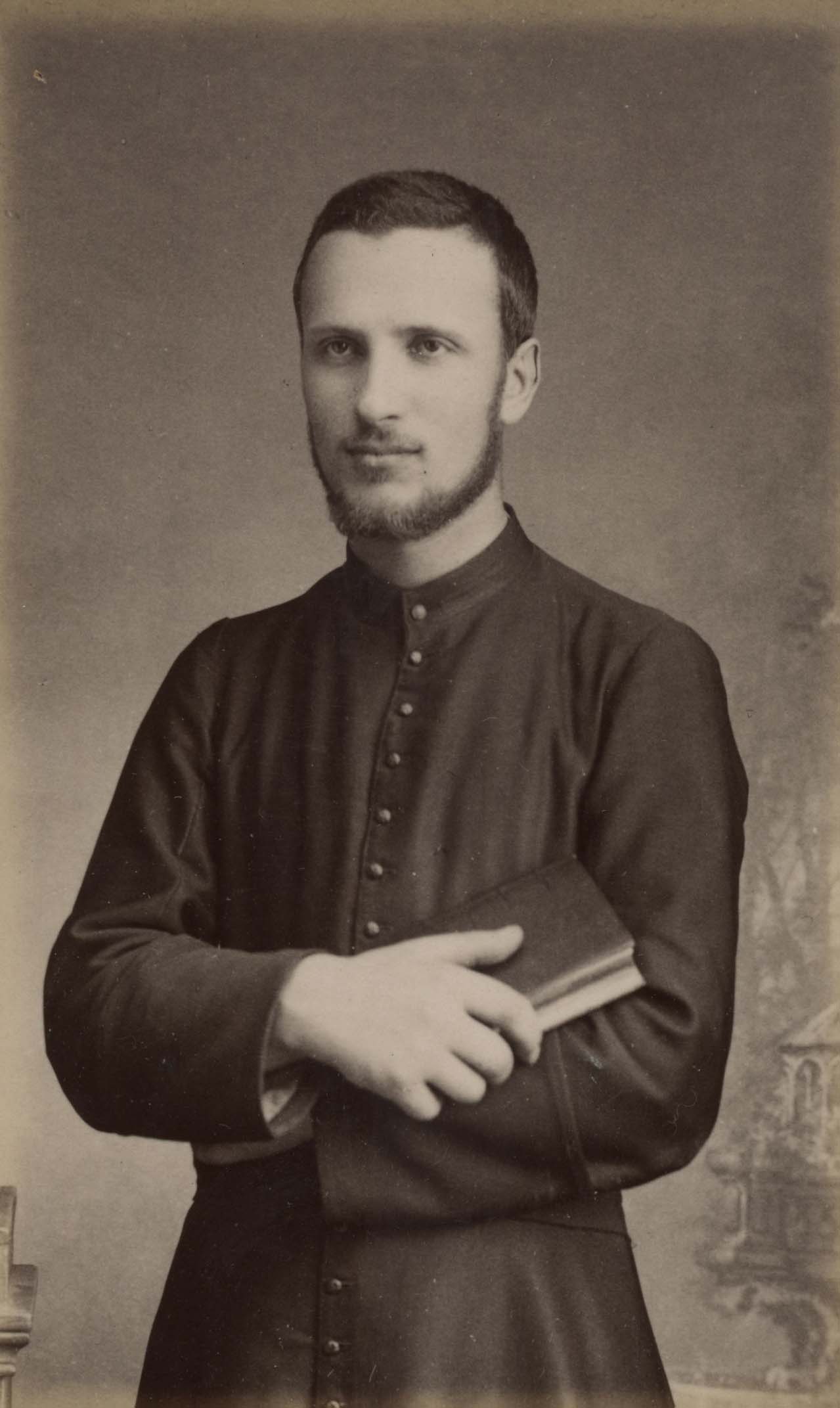

Henri GASTINEAU1870 - 1915

- Statut : Prêtre

- Identifiant : 2109

Identité

Naissance

Décès

Missions

- Pays :

- Inde

- Région missionnaire :

- 1894 - 1911 (Pondichéry)

Biographie

[2109] GASTINEAU Henri, Mathurin naît le 3 décembre 1870 à Ste Gemmes d'Andigné dans le diocèse d'Angers (Maine et Loire). Il acquiert les premiers éléments du latin au presbytère de la paroisse. Il poursuit et termine ses études secondaires au Collège de Combrée. Il entre aux Missions étrangères le 23 septembre 1890 et est ordonné prêtre le 1er juillet 1894. Destiné à la mission de Pondichéry, il quitte la France le 15 août 1894 et débarque à Pondichéry dans les premiers jours de septembre.

Inde (1894-1894, 1899-1911)

Mgr Gandy le nomme au Collège colonial de la ville. Il y reste trois ans. La maladie dont il devait mourir, la tuberculose pulmonaire, le force déjà à retourner en France pour se faire soigner. Un séjour dans sa famille et un autre au Sanatorium de Montbeton lui redonnent quelques forces et il demande à retourner en mission. Il repart pour l'Inde en 1899.

L'archidiocèse vient d'être démembré, Kumbakonam (1) devenant le siège d'un nouveau diocèse dont le premier évêque est Mgr Bottero des MEP. Celui-ci demande à l'archevêque de bien vouloir lui donner le P. Gastineau dont il connaît les qualités. Nommé procureur de la mission de Kumbakonam ; le Père se révèle excellent dans cette fonction, mais dès 1901 il quitte son bureau pour devenir missionnaire en paroisse. Il est nommé à Vadugarpatty avec charge spéciale de Pallampady (2), chef-lieu de district, où il est le premier missionnaire permanent. Puis il reçoit sa nomination pour la paroisse d'Ayyampettai (3). C'est une paroisse de plus de cinq mille âmes, où perdurent des dissensions entre chrétiens, souffrant encore des suites d'un vieux schisme goanais, dû à l'influence du Padroado ou droit de patronage portugais de jadis (4). Il rétablit la paix et la confiance et se voue tout entier au développement de sa paroisse. Il remet les écoles de garçons sur un bon pied, construit l'école de filles, le couvent et y installe les Religieuses du Saint Cœur de Marie, Congrégation indigène de Pondichéry. Il établit les plans d'une église vaste et spacieuse à Ayyampettai, mais il doit quitter cette paroisse en juillet 1907, car son évêque le rappelle à Kumbakonam pour prendre de nouveau la charge de la procure. Il a le temps d'agrandir la résidence épiscopale, mais la maladie l'oblige à prendre du repos, tantôt au Sanatorium St Théodore, tantôt à l'hôpital Ste Marthe de Bangalore.

France (1911-1915)

Vers la fin de juillet 1911, de nouveaux crachements de sang mettent ses jours en danger. Les docteurs prescrivent un nouveau voyage en Europe. Il quitte Kumbakonam en octobre 1911. Après quelques semaines passées en Anjou, il demande à l'évêque du lieu un petit ministère. Il est nommé vicaire au Vieil Bauge où il rend de grands services, tant à son curé qu'aux professeurs du Collège St Joseph. Mais la maladie s'aggrave et il doit s'avouer vaincu. Épuisé, il cesse tout travail.

Les deux dernières années de sa vie, qu'il passe à la maison de retraite de St Martin-la-Forêt à Angers, sont des années de souffrances, de prières, de lectures pieuses et de préparation à la mort. Elle arrive le 5 juillet 1915. Le lendemain, après une absoute donnée à St Martin-la-Forêt, son corps est transporté à Segré où l'on célèbre la messe des funérailles. Il est ensuite inhumé dans le cimetière du Pinelier aux côtés de sa mère. La vie missionnaire du P. Gastineau est, on le voit, courte et émaillée de grandes souffrances.

1 – A l’ouest de Karikal, l’un des cinq comptoirs français en Inde.

2 – Au nord-est de Tiruchirappalli.

3 – Au nord de Tanjore.

Nécrologie

M. GASTINEAU

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DE KUMBAKONAM

Né le 3 décembre 1870

Parti le 15 août 1894

Mort le 5 juillet 1915

Henri-Mathurin Gastineau vint au monde le 3 décembre 1870 à Sainte-Gemmes-d’Andigné (Angers, Maine-et-Loire), paroisse très chrétienne, qui a donné à l’Eglise beaucoup de prêtres, et, dans le nombre, plusieurs missionnaires.

De bonne heure, le jeune Henri fut distingué par les prêtres de la paroisse, qui le dirigèrent vers le sanctuaire. Il servit à l’autel les minis¬tres de Dieu en qualité d’enfant de chœur, en même temps qu’il étudiait au presbytère les premiers éléments du lalin. On l’envoya ensuite conti¬nuer ses études au collège de Combrée, vraie pépinière de vocations reli¬gieuses et apostoliques. Il y fut un élève studieux, docile, d’une piété ai¬mabte, d’une tenue exemplaire ; aussi gagna-t-il rapidement l’estime et la confiance de ses maîtres, la sympathie et l’affection de ses condisciples. Plusieurs lui témoigneront leur attachement, en restant plus tard en correspondance avec lui et en lui envoyant des secours pour ses œuvres.

Dans l’atmosphère pieuse du collège de Combrée, l’adolescent entendit bientôt la voix de Dieu, qui l’appelait au ministère apostolique chez les infidèles. Il y répondit généreusement et, ses études secondaires ache¬vées, muni de la pleine autorisation de son directeur, il sollicita son admission au Séminaire des Missions-Etrangères. Ceux qui ont été ses confrères à Bel-Air et à la rue du Bac, rendent témoignage à sa piété, à sa douceur, à son goût de l’étude, à l’affabilité de son caractère et de ses manières.

Ordonné prêtre en 1894, il reçut sa destination pour Pondichéry ; puis, il alla passer quelques jours au pays natal. Sainte-Gemmes d’Andigné n’était plus, il est vrai, sa paroisse : le petit bourg où il était né, en avait été détaché pour faire partie de la paroisse de Segré. Mais son amour, pour être partagé, n’en était ni moins vif ni moins tendre : Sainte-Gemmes et Segré reçurent ses premières bénédictions et enten¬dirent ses premières paroles sacerdotales.

Il partit de Paris en août 1894 et débarqua à Pondichéry dans les premiers jours de septembre. Monseigneur Gandy le nomma de suite professeur au Collège de la colonie, alors confié à la mission. Il y resta un peu plus de trois ans. C’est là qu’il ressentit les premières atteintes du mal qui devait l’emporter. Les progrès de la maladie furent si rapides et si inquiétants, qu’en 1898 un voyage en Europe fut jugé nécessaire. Les soins qu’il reçut dans sa famille et au sanatorium de Montbeton lui rendirent des forces. Mais il était évident que son mal était incurable : c’était la terrible tuberculose pulmonaire. Quelques voix indiscrètes lui conseillèrent alors de rester dans le ministère paroissial du diocèse d’Angers. Lui-même (il l’a avoué plus tard), au contact de cette vie plus douce, se sentit mollir. La voix de Dieu, pourtant, fut plus forte que toutes les tentations. Le missionnaire, coupant court aux sollicitations de la parenté ou de l’amitié, demanda en grâce qu’on le renvoyât en mission pour y travailler, autant que sa faible santé le lui permettrait, ou pour y mourir, si telle était la volonté de Dieu. Pondichéry le revit donc en 1899.

L’archidiocèse venait d’être démembré, et la ville de Kumbakonam était devenue le siège d’un nouveau diocèse, dont le premier évêque, Mgr Bottero, de pieuse et regrettée mémoire, devait être sacré le 30 novembre. Le digne Prélat connaissait M. Gastineau et appréciait grande¬ment ses qualités d’esprit et de cœur. Aussi, quand celui~ci, dûment autorisé du reste par Mgr l’archevêque de Pondichéry, vint solliciter de Mgr Bottero l’honneur de prendre rang parmi les missionnaires du jeune diocèse de Kumbakonam, n’eut-il pas de peine à se faire agréer.

Dès les premiers jours de décembre, nous le trouvons, à Kumbako¬nam avec son évêque et quelques confrères : il est procureur de la mis¬sion. C’est donc lui qui est, à proprement parler, le fondateur de la procure. A ce poste de dévouement, il fit preuve d’un grand savoir-¬faire ; il se montra bon, serviable, affectueux et s’attira la sympathie de ses confrères.

En 1901, il est nommé vicaire de M. Barralon, à Vadugarpatty, avec charge spéciale de Pullampadi, qui doit devenir prochainement le chef-lieu d’un nouveau district, dont il sera le premier missionnaire. Mais différentes circonstances, qu’il n’y pas lieu d’énumérer dans cette courte notice, firent ajourner ce projet. M. Gastineau reçut bientôt sa nomina¬tion pour le district important d’Ayyampet qui comptait alors plus de 5.000 âmes. Un vieux levain de schisme goanais, source de discorde, d’inimitié, de révolte, régnait encore dans cette chrétienté. Les diffi¬cultés, les épreuves, les déceptions même ne manquèrent pas au nou¬veau pasteur, mais il sut par sa prudence, son dévouement et son affabilité, se concilier et, jusqu’à un certain point, pacifier cette population nombreuse et remuante. Malgré une santé toujours bien délicate, il tra¬vaillait avec ardeur, avec zèle, en cette partie de la vigne que le Père de famille lui avait confiée. C’est lui qui a mis les écoles de garçons sur un bon pied, en y appelant des maîtres diplômés de l’Ecole normale. C’est lui encore qui fonda l’école des filles, construisit le couvent et y installa les religieuses du Saint-Cœur-de-Marie. C’est lui, enfin, qui conçut le dessein de remplacer la vieille église d’Ayyampet, devenue insuffisante, par une nouvelle, plus appropriée aux besoins de sa populeuse chré¬tienté. Il la voulait grande, il la voulait belle ; car il avait le goût esthé¬tique très développé. Déjà il avait préparé des briques, recueilli quelques autres matériaux, il allait dresser les plans du nouvel édifice, quand la confiance de son évêque l’appela de nouveau, en juillet 1907, à le procure de la mission. Il en fut surpris, présenta même quelques objections. Mais bientôt, laissant à ses successeurs le soin de réaliser son cher projet, il se soumit au désir de son évêque, pour le bien général de la mission.

Dès son retour à Kumbakonam, il songea à agrandir la résidence épiscopale, devenue trop étroite surtout à l’époque des retraites sacer¬dotales. Profitant de l’initiative que Monseigneur lui laissait, il s’ingénia, trouva des ressources et bientôt on vit s’ajouter à la construction primi¬tive quatre chambres convenables et une grande salle, qui sert de réfec-toire.

A diverses reprises, de 1907 à 1911, la maladie, plus forte que son énergie et son activité naturelles, força notre confrère à prendre du repos ou à se soigner, tantôt au sanatorium de Saint-Théodore à Wellington, tantôt à l’hôpital Sainte-Marthe de Bangalore. Chaque fois, il reprenait quelques forces et rentrait à son poste de dévouement.

Vers la fin de juillet 1911, de nouveaux crachements de sang mirent ses jours en danger. On l’envoya derechef à Bangalore. Mais hélas ! la science des docteurs et les soins si dévoués des excellentes religieuses du Bon-Pasteur d’Angers ne purent lui rendre la santé. Ses forces décli¬naient de jour en jour. Les docteurs prescrivirent un nouveau voyage en Europe. Le missionnaire eut de la peine à s’y résigner, car, cette fois, il avait le pressentiment qu’il ne reverrait pas les Indes. Nous essayions de lui donner nous-mêmes un espoir que nous n’avions plus. Il quitta Kumbakonam en octobre 1911.

Dès son arrivée en France, il alla faire une saison à la Côte d’Azur ; un mieux sensible se produisit dans sa poitrine ulcérée. Puis, après quel¬ques semaines passées en Anjou, où il fut choyé de milles façons, ne pou¬vant supporter la vie oisive du demi-convalescent, il demanda un petit ministère à Mgr l’évêque d’Angers, qui le nomma vicaire au Vieil-Baugé. Il aida de toutes ses forces M. le curé de la paroisse et rendit même quel¬ques services aux professeurs du collège Saint-Joseph. Mais la maladie, qui avait subi un arrêt, reparut avec un caractère si alarmant qu’elle lui brisa toute énergie : un jour il dut s’avouer vaincu, épuisé dans le combat de la vie, et cessa tout travail.

Les deux dernières années de sa vie, qu’il passa à la maison de santé de Saint-Martin-la-Forêt, furent deux années de souffrances, de prières, de lectures pieuses et de préparation à la mort. Il accepta courageuse¬ment la souffrance, et aussi l’inaction à laquelle, il se voyait réduit. Et quand la mort arriva, le 5 juillet 1915, à 2 heures du matin, il l’accueil¬ lit avec joie comme la fin de ses maux et le commencement du bonheur éternel.

Le lendemain, après une absoute donnée à Saint-Martin-la-Forêt, son corps fut transporté à Segré, où l’on célébra la messe des funérailles. Il fut ensuite inhumé dans le cimetière du Pinelier, à côté de sa mère.

In resurrectionis gloria inter sanctos et electos tuos resuscitatus res¬piret.

~~~~~~~

Références

[2109] GASTINEAU Henri (1870-1915)

Références bibliographiques

AME 1894 p. 196. CR 1894 p. 304. 1897 p. 312. 1898 p. 232. 1903 p. 297. 298. 1905 p. 272. 273. 1906 p. 256. 257. 1907 p. 305. 1910 p. 284. 1911 p. 286. 1915 p. 270.

Télécharger

Télécharger