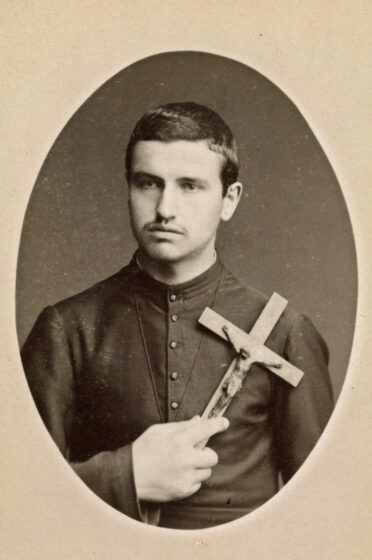

Louis RIVIÈRE1867 - 1928

- Status : Prêtre

- Identifier : 1873

Identity

Birth

Death

Missions

- Country :

- India

- Mission area :

- 1890 - 1928 (Coimbatore)

Biography

[1873] RIVIÈRE Louis, Polycarpe, Jean naît le 24 janvier 1867 à La Bruyère en Haute-Loire. Après ses études au petit séminaire de Monistrol, il entre laïc au séminaire des Missions étrangères le 8 septembre 1885. Ordonné prêtre le 21 septembre 1889, il part le 11 décembre suivant pour Coimbatore.

Un missionnaire impétueux confronté aux us et aux climats indiens

Il commence l’étude de l'anglais, le P. Rivière avant de s’initier à la langue tamoule et aux us et coutumes du pays à Karunathampally (1). Une fois mis suffisamment en forme, il est envoyé à Ootacamund (2) où il fait preuve d’initiatives, dont certaines quelque peu brusquées, dans la diversité de son actif ministère.

Le climat d’altitude lui est également difficile à supporter, aussi est-il chargé des peu malléables Vanniers (3) d'Erichambady où il construit une église tout en maîtrisant de son mieux l'indiscipline de cette corporation.

Nommé à Erode (4), sa patience se confronte à la propagande protestante. A défaut de sensationnelles et nombreuses conversions, il souffre là encore du climat très chaud des plaines tamoules. De là, il est transféré à Dharapuram (5).

Une fin de mission apaisée mais gênée par des ennuis de santé

Puis, il est bientôt appelé par la confiance de son évêque à prendre la direction du petit séminaire. Cette fois, on peut dire que le P. Rivière se trouve pour dix ans dans son élément, tant il apprécie la jeunesse et travaille généreusement à assurer le recrutement sacerdotal. La mobilisation de 1914 fait de lui, de surcroît, le procureur de la Mission. Mais bientôt il est particulièrement heureux d'abandonner les livres de comptes à leur rayon pour aller prendre en charge le poste de Coonor (4).

Son enthousiasme et son zèle n'ont point faibli et son expérience s'est enrichie. Il se doit de devenir l'animateur spirituel des plantations du district en utilisant la motorisation au lieu du cheval, de la mule ou du char à bœuf classiques. Mais vers 1926, des infirmités lui imposent un "halte-là". Un bref séjour à l'hôpital Sainte Marthe à Bangalore ne produit qu'une légère amélioration. Il lui faut rentrer en France où il bénéficie de deux transfusions de sang. Cependant le repos forcé et le froid du pays lui font reprendre la route des Indes. Apparemment, il rentre en bonne forme dans sa Mission en janvier 1928. Après une rechute, il retourne à Coonor en mars. Au mois d'août, il doit redescendre à Coimbatore. Il se rend compte des progrès de son anémie et de ce qu'il est guetté par la mort. Il ne lui reste qu'à s'y préparer de son mieux, ce qu'il fait. Après avoir reçu les derniers sacrements à l'hôpital gouvernemental, il est transporté à la Mission où il donne le spectacle d'une filiale soumission à la Sainte Volonté de Dieu.

Le 21 septembre 1928, au trente-neuvième anniversaire de son ordination sacerdotale, son âme prend son envol définitif vers la Terre des Vivants. Il est alors dans sa soixante-deuxième année. Une gentille pointe d'originalité n'a cessé de relever sa bonne simplicité et sa droiture de Féal (6).

1 – Au nord-est de Coimbatore.

2 – Principale ville des Nilgiri ou montagnes bleues.

3 – Probablement des Intouchables, sinon de basse caste.

4 – Au nord-est de Coimbatore, en plaine.

5 – Au sud-est de Coimbatore.

6 – Ville des Nilgiri.

7 – Fidèle à la foi jurée.

Obituary

M. RIVIÈRE

MISSIONNAIRE DE COÏMBATOUR.

M. RIVIÈRE (Louis), né à La Bruyère (Le Puy, Haute-Loire) le 24 janvier 1867. Entré laïc au Séminaire des Missions-Étrangères le 8 septembre 1885. Prêtre le 21 septembre 1889. Parti pour le Coïmbatour le 11 décembre 1889. Mort à Coimbatore le 21 septembre 1928.

Nous n’avons aucun détail sur les premières années ni sur la jeunesse de notre confrère M. Louis Rivière. Il appartenait au diocèse du Puy ; après avoir terminé ses études secondaires au Petit Séminaire de Monistrol, il entra en septembre 1885 au Séminaire des Missions-Etrangères, y apportant la fraîcheur, la simplicité, l’insouciance de ses dix-huit printemps. Il semble que ce ne fut pas sans lutte qu’il répondit à l’appel divin : certaines confidences, qu’il fit dans ses derniers jours, laissèrent entendre qu’en ce moment décisif il avait été soutenu et aidé par les précieux encouragements d’une amitié à laquelle il devait, avant de mourir, exprimer le suprême hommage de sa reconnaissance.

A Meudon et à Paris, rien ne vient distinguer de ses confrères le jeune aspirant tout à ses devoirs de chaque jour : il est affable, régulier, il aime l’entrain, le jeu, le bruit à l’occasion, en dépit d’un tempérament plutôt calme à l’ordinaire. Quatre années se passèrent, et ce fut, en septembre 1889, le sacerdoce, puis la destination pour la Mission de Coïmbatour : ce fut peut-être pour lui une surprise, du moins pourrons-nous dire que ce fut certainement l’occasion d’un nouveau sacrifice s’ajoutant à ceux déjà faits, car cette fois c’était l’adieu pour toujours à bien des choses aimées, même à cette âme très chère qu’il aurait tant aimé de retrouver souvent au cours de sa vie apostolique.

Le 15 décembre 1889, M. Rivière s’embarquait à bord du « Natal » avec huit autres confrères. La traversée fut plutôt pénible, et ce fut certainement avec satisfaction que nos jeunes missionnaires abordèrent à Pondichéry. Dès son arrivée à Coimbatore, M. Rivière se mit à l’étude de l’anglais, peut-être sans grand enthousiasme, car, aspirant à la vie au grand air, il lui tardait de s’initier au tamoul. Après quelques mois passés à Coimbatore, il fut envoyé à Karumatampally, pour seconder le vénérable M. Lemarchand et apprendre sous sa direction la langue du pays, et plus encore les us et coutumes de la Mission.

Dès qu’il fut à même de faire du ministère, il fut nommé à Ootacamund ; là il se perfectionna dans la connaissance de la langue tamoule, grâce surtout au commerce continuel qu’il était obligé d’avoir avec tous et pour toutes sortes d’affaires : ministère courant, difficultés à régler, catéchumènes à instruire en vue du baptême ; et comme il était jeune, il apportait de nouvelles initiatives qu’il tâchait de faire aboutir, fût-ce même à l’emporte-pièce. Cependant le climat d’Ootacamund ne convenait pas à son tempérament, et ce fut avec satistaction qu’il vint occuper un district dans la plaine.

Il fut d’abord titulaire d’Erichambady : deux grosses agglomérations de « Vanniers », anciens chrétiens il est vrai, mais turbulents et plutôt indociles ; la construction d’une église, qui s’imposait, fit diversion, et les bons paroissiens ne songèrent pas trop à faire la mauvaise tête. D’Erichambady, M. Rivière fut transféré à Erode. Cette fois c’était la ville, c’était aussi le pusillus grex de l’Evangile ; mais à quinze ou vingt milles de là se trouvaient plusieurs localités où l’on pouvait semblait-il du moins, espérer des groupes sérieux de conversions. Malgré sa belle connaissance de la langue du pays, malgré sa patience si nécessaire dans l’Inde, notre confrère se heurta à la propagande protestante ; il n’eut pas la joie d’inscrire au tableau de ces belles gerbes de conversions qui émaillent certaines pages de notre compte rendu ; il y souffrit toutefois, car le climat d’Erode est un des plus pénibles de la Mission du fait des grandes chaleurs qui y sont presque continuelles. Après un court séjour à Dharapuram, il prit la direction du Petit Séminaire où l’appelait la confiance de son Evêque.

M. Rivière occupa ce poste pendant dix ans. Avec plaisir non moins qu’avec dévouement, il s’appliqua à l’instruction et à la formation de ces jeunes gens destinés au Grand Séminaire de Pondichéry. D’ailleurs la jeunesse avait toujours eu ses préférences, il la jugeait tellement plus apte à recevoir pleinement l’esprit de soi, à embrasser cordialement les pratiques de la vie chrétienne. Et puis l’œuvre du clergé indigène l’avait souvent préoccupé, il s’était efforcé partout de découvrir des vocations, soit dans les districts qu’il avait eus en charge, soit dans les pensionnats. Et dans ce but du recrutement clérical, il s’imposa des sacrifices que le Bon Dieu seul a connu.

Le départ de plusieurs confrères mobilisés en 1914 occasionna au personnel restant un supplément de besogne, auquel personne ne voulut se soustraire : M. Rivière, avec son Séminaire, fut chargé d’administrer la Procure de la Mission, si encore il n’eût eu qu’à surveiller la cuisine, peut-être aurait-il espéré être à la hauteur de l’emploi, car le cher père avait l’illusion de s’y entendre tant soit peu ; mais les comptes, mais les registres, c’était bien pour lui terra incognita, non pas qu’il tînt mal ses comptes, mais il avait une méthode personnelle, bien à lui, ce n’était pas son « rayon », manifestement, il l’avouait de lui-même, Ce lui fut un soulagement de quitter les grands livres, pour aller à Coonoor remplacer le confrère que ses nouvelles fonctions de Vicaire Général appelaient à Coimbatore.

M. Rivière avait trente ans de mission, l’âge n’avait nullement refroidi son enthousiasme ni son zèle, il avait une belle expérience acquise dans différentes fonctions, sa santé ne lui causait aucun souci, il n’avait jamais été sérieusement malade, Coonoor avec ses belles œuvres allait répondre largement à son besoin d’activité, il jetait ses regards ambitieux au delà des limites de la ville, et , en vue de visiter plus rapidement les chrétiens dispersés dans les plantations comme aussi de découvrir des âmes avides de vérité, il venait de faire l’emplette d’une motocyclette : tout semblait lui promettre encore de longues années d’un ministère fructueux quand, vers 1926, apparurent les premières infirmités. Peut-être eut-il le tort de n’y prêter qu’une faible attention. Quand il prit la chose au sérieux, il n’était déjà plus temps. Il essaya d’un séjour à l’Hôpital Sainte-Marthe à Bangalore, mais, bien vite satisfait d’une amélioration qui n’était que passagère, il se crut en état de reprendre son travail. Il ne tarda pas à comprendre enfin que les forces lui faisaient défaut, et, vers la fin de 1926, il arrivait à Coimbatore définitivement aménié : on eût dit, tant il était exsangue, un cadavre ambulant. Le médecin européen ordonna le retour immédiat en France, retour auquel M. Rivière était loin de songer.

En décembre 1926, il arrivait à Marseille dans un lamentable état. Un long stage à l’Hôpital du Prado, la transfusion du sang à deux reprises, lui rendirent la santé. Effrayé du repos forcé, et aussi du froid auquel il n’était plus habitué, il passa à peine un an en France ; en janvier 1928, il nous arrivait à Coimbatore, en apprence frais et plein de vigueur. Il ne revenait que pour mourir.

En février, une chute le condamne à six semaines de repos ; à la fin de mars, il retourne à son poste ; des malaises surviennent, puis c’est la diarrhée des montagnes. Forcé de venir se soigner à Coimbatore, il y arrive au commencement d’août, avec une répugnance marquée pour toute espèce de nourriture. Le médecin européen, qu’il avait bien connu à Coonoor, et catholique, lui conseilla de s’installer à l’hôpital du gouvernement où l’on pourrait le suivre plus facilement. C’était faire entendre que le cas était grave. Notre confrère ne s’y trompa point : dès lors il pense au grand départ, mais avec un calme, une tranquillité d’âme qui surprend tout le monde, et dont d’ailleurs il ne se départit plus. Le 9 août, il montait à l’autel pour la dernière fois ; des évanouissements survenus pendant qu’il assiste aux offices, le forcent à garder la chambre ; l’anémie progresse, le malade ne s’alimente plus, tout espoir s’évanouit.

Le 9 septembre il demanda à recevoir les derniers sacrements, et, sur ses instances, cette consolation lui fut accordée : ils lui furent administrés par Mgr Roy, en présence de plusieurs confrères. Le surlendemain, on le transporta à la Mission, et c’est là, dans une chambre du Séminaire qu’il attendit avec calme l’appel suprême. Il vécut encore dix jours, donnant à tous l’exemple d’un confiant abandon à la miséricorde infinie de Dieu, s’unissant aux prières qu’on récitait en sa place, aux invocations qu’il ne pouvait plus faire lui-même, demandant qu’on lui aidât à faire le signe de la croix. Le jeudi 20 septembre, ses yeux se fermèrent, ce fut le commencement de l’agonie ; le lendemain vendredi 21 septembre, il rendait le dernier soupir : c’était exactement le trente-neuvième anniversaire de son ordination sacerdotale.

Une foule nombreuse faisait suite aux dix-huit confrères ou prêtres indigènes qui l’accom-pagnèrent à sa dernière demeure, rendant ainsi le suprême hommage aux vertus et aux mérites de notre cher confrère. Simple et droit durant toute sa vie, avec une petite touche d’originalité qui ne faisait que rendre son commerce plus aimable, il fut tel devant la mort, qu’il vit venir lentement, sans crainte, avec un calme admirable.

~~~~~~~

References

[1873] RIVIÈRE Louis (1867-1928)

Références biographiques

AME 1890 p. 164. 1902 p. 266. 1928 p. 251. CR 1889 p. 255. 1893 p. 261. 1894 p. 295. 1895 p. 318. 319. 1896 p. 317. 1899 p. 285. 1901 p. 254. 257. 1902 p. 277. 1903 p. 289. 1905 p. 267. 1908 p. 261. 1909 p. 240. 1919 p. 112. 1922 p. 154. 1928 p. 216-219. 1938 p. 241. BME 1923 p. 64. 1927 p. 125. 1928 p. 126. 700. EC1 N° 121. 132. 140. 142. 144. 161.

Download

Download