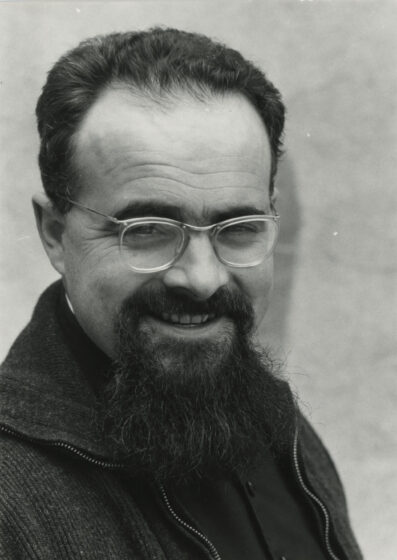

André BAREIGTS1930 - 2005

- Status : Prêtre

- Identifier : 4010

- Bibliography : Consult the catalog

Identity

Birth

Death

Other informations

Biography

[4010] BAREIGTS André est né le 15 décembre 1930 à Guiche (Pyrénées-Atlantiques).

Ordonné prêtre aux MEP le 29 mai 1955, il part le 2 novembre 1957 pour la mission de Mandalay (Birmanie). Il commence l’étude du birman à Mandalay, à Shwebo, et du haka chin, à Haka dans les Chin Hills, puis il est chargé, de 1959 à 1966, du poste de Hnaring.

Expulsé de Birmanie en 1966, il fait des études d'ethnologie en France.

En 1969, il part pour la mission de Hualien, à Taiwan. Il étudie le chinois à Hsin Chu, puis il est curé de Tung Feng (Sekkho) (1970-1972) et, à partir de 1972, curé de Fengpin, où il décède le 3 octobre 2005 à Fengpin.

Il est l’auteur d’ouvrages et d’articles concernant notamment l'organisation sociale et les principaux mythes des Chin et des Amis, ainsi que d’articles sur son village natal, Guiche, sur l'abbé Charbonneau et sur le Père Jean-François Darrigo.

Obituary

[4010] BAREIGTS André (1930-2005)

Notice nécrologique

André, Pierre, Marcel BAREIGTS, fils de Jean, Firmin, Auguste et de Jeanne, Rosalie, Élisabeth Maisonnave, naquit le 15 décembre 1930, maison Bidart, à Guiche, petite commune du canton de Bidache, dans l'arrondissement de Bayonne, département des Pyrénées Atlantiques. Il fut baptisé le 18 décembre 1930, en l'église paroissiale de Guiche, diocèse de Bayonne.

Son père était commis de perception. A cette époque, la famille résidait à Beaugency, un canton du département du Loiret, où son père était en fonction ; quelque temps plus tard, le jeune ménage s'installera à Navarrenx dans les Pyrénées Atlantiques ; mais sa mère avait tenu à mettre au monde son premier enfant à Guiche, dans la maison du grand père du nouveau-né. Durant toute sa vie, André gardera un attachement viscéral à son village natal. Il venait y passer ses vacances, s'intéressant essentiellement aux travaux agricoles et à l'élevage. Il connaissait tout le monde et chacun avait grand plaisir à le revoir. Plus tard, avec joie, lors de ses congés, après des années passées en mission, il y retrouvera ses nombreux amis, ses compagnons de jeux aux quilles de trois ou à la pelote. Ce profond enracinement familial et sa connaissance vraie du monde du Bas Adour le conduiront également à étudier les traditions séculaires de ce milieu rural. Il fera des recherches sur leur origine et contera leur histoire. Il écrira le passé de sa commune et retracera la vie de deux curés ayant marqué profondément sa paroisse : MM. les Abbés Charbonneau et Péhau.

La famille chrétienne où il avait vu le jour et dont il était le fils aîné, comptait quatre garçons. De 1936 à 1942, lui, André fit ses études primaires à l'école laïque de Navarrenx. En octobre 1942, il fut envoyé au collège Saint-François à Mauléon-Soule (Pyrénées Atlantiques); dans cette maison d'éducation, il parcourut le cycle complet de l'enseignement secondaire. En juin 1949, il quitta cet établissement avec son diplôme du baccalauréat 1ère partie A'. Il se dirigea alors directement vers le séminaire des Missions étrangères à Bièvres où il arriva le 8 octobre 1949. Le 23 décembre 1950, dans la chapelle du séminaire des Missions étrangères, il recevait la première tonsure.

Par lettre du 13 mars 1951, il faisait part au supérieur général de la Société de son ardent désir d'être agrégé temporairement à la Société. Il écrivait :

« Comme le veut le nouveau règlement de la Société, je voudrais être agrégé à la Société temporairement, avant de l'être définitivement plus tard.

« Peut-être trouverez-vous, Monseigneur, ma demande un peu rapide, puisque dans un mois je pars au régiment. Cet empressement vient de ce que j'ai été de tout temps et surtout depuis mon entrée au séminaire un "emballé" des Missions étrangères qui depuis 300 ans envoient en mission des Géants de l'apostolat parmi lesquels émergent les Martyrs, anciens et récents. J'aime aussi beaucoup la Société pour deux autres raisons. C'est d'abord la dévotion à la Sainte Vierge, car avec elle, on peut arriver à tout. La seconde raison, c'est l'abnégation des missionnaires de la Société, qui actuellement nous donnent en Chine, à nous jeunes lévites, un magnifique exemple d'héroïsme. Et de savoir, Monseigneur, que dans quelques années, je souffrirai pour le Christ avec eux, dans n'importe quelle mission, tout ce dont nous parle saint Paul, cela me donne des ailes, m'enflamme pour accomplir ma tâche quotidienne d'aspirant missionnaire.

« J'admire aussi, l'esprit de charité qui circule dans la Société et l'esprit de pauvreté que l'on nous inculque, et que nous devons avoir en mission. Pour ces raisons que j'aurai voulu exposer davantage, je voudrais, Monseigneur, faire partie plus intégrale de cette phalange de héros.

« Mais, Monseigneur, sachez que si vous me trouvez un peu trop romantique, ou pas assez mûri, j'accepterai avec joie une sentence négative, et je ferai des efforts pour être moins impulsif, plus calme en profitant du service militaire pour avancer avec Marie dans la vertu et m'enlever mes illusions. »

Le 10 avril 1951, le Conseil central ayant été interrogé et donné son avis, Mgr Ch. Lemaire, supérieur général, admettait M. André Bareigts à l'agrégation temporaire qui devint effective le 22 avril 1951.

Appelé sous les drapeaux dans les derniers jours du mois d'avril 1951, M. André Bareigts fut d'abord affecté à Bayonne, puis, en février 1952, muté à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Libéré de ses obligations militaires, en octobre 1952, il regagna le séminaire dans la section de Paris pour y continuer sa formation sacerdotale et missionnaire. Le 31 mai 1953, il était fait portier et lecteur ; le 27 septembre 1953, il recevait les seconds ordres mineurs. Le 19 mars 1954, il présentait au supérieur général sa demande d'agrégation définitive à la Société. Il la formulait ainsi :

« Depuis cinq ans que je suis au séminaire des Missions étrangères, ma volonté d'être missionnaire s'est toujours maintenue… Je pose cette demande librement, sachant que la vie missionnaire est avant tout une vie de prière, d'abnégation, de renoncement et de sacrifices et que Dieu qui m'a donné le désir des missions, me donnera les grâces nécessaires.

« Enfin, tout ce que vous déciderez maintenant et dans l'avenir à mon sujet, sera pour moi, Monseigneur, la volonté de Dieu. »

Le supérieur du séminaire accompagnait cette demande de l'appréciation suivante : « Aspirant pieux et régulier. Très généreux, c'est un caractère original, tout d'un bloc, sans nuances. Son idéal est le « Chevalier-Apôtre » ; mais il est humble et soumis aux directives qui lui sont données. » Agrégé définitivement à la Société par l'émission du « Bon Propos », le 29 mai 1954, en même temps que quatorze de ses confrères, M. André Bareigts était ordonné sous-diacre le lendemain. Diacre le 18 décembre 1954, il recevait l'ordination sacerdotale, le 29 mai 1955. C'était le dimanche de la Pentecôte. Puis, le 13 juin 1955, vingt nouveaux missionnaires recevaient leur destination dont M. André Bareigts. Il était envoyé en Birmanie Septentrionale au service de l'archidiocèse de Mandalay.

A cette époque déjà, obtenir un visa d'entrée en Birmanie pour les jeunes missionnaires demandait beaucoup de temps. Ils étaient quatre à attendre cette autorisation. Envoyés en Angleterre et en Ecosse, ils étudièrent la langue anglaise, firent du ministère dans ces mêmes régions, puis, de janvier à mai 1957, ils suivirent des cours de médecine à l'Institut catholique de Lille. M. André Bareigts y ajouta des leçons de chant grégorien.

Le 17 août 1957, on apprenait à Mandalay que les visas d'entrée des quatre jeunes appelés à travailler en Birmanie étaient signés. Heureux de cette bonne nouvelle, Mgr Lemaire présentait à Mgr Falière archevêque de Mandalay, son nouveau missionnaire : « Bareigts partira avec les trois autres vers le 20 octobre d'Anvers. Homme solide, capable de supporter de grosses fatigues, il avait hâte de quitter l'Angleterre où il étudiait. » Le jeune partant impatient avait d'ailleurs écrit à Mgr Lemaire : « Il m'arrive de rugir comme un lion en cage : nous sommes bien soignés, mais cette abondance est une rude pénitence. J'aspire à quitter l'Angleterre, sa télé, son costume ecclésiastique, son fonctionnarisme où l'oraison est inconnue et où l'action de grâce est le petit déjeuner… J'aspire à la vie rude de Mandalay. »

Le 31 octobre 1957, le groupe des « quatre birmans » quittaient Paris pour Rotterdam où ils s'embarquèrent le 2 novembre suivant. Le 28 novembre 1957, un cargo suédois, le Bengal, les débarquait à Rangoon. Quelques jours après, M. André Bareigts s'envolait vers Mandalay. Il fut accueilli par Mgr Albert Falière, « un évêque, écrit-il, comme on n'en fait plus, un enthousiaste qui va de l'avant. » Mais en attendant l'ouverture de la retraite annuelle qui, traditionnellement, dans les premiers jours de janvier, rassemblait tous les confrères au centre de la mission, le nouvel arrivé séjourna à l'évêché, et y commença son initiation au birman. Cette rencontre annuelle des confrères à Mandalay était animée ; elle était aussi un temps fort de ressourcement spirituel. On dit que l'évêque fut un peu effrayé lorsque ce benjamin parmi les missionnaires poussa le fameux cri de guerre des Basques.

La retraite achevée, M. André Bareigts fut envoyé à Shwebo, une ville au nord-ouest de Mandalay, dans la plaine, afin d'y apprendre le birman. Ses progrès furent assez rapides, car, peu après, tout en continuant l'étude de la langue, il assura le ministère pastoral dans le petit village de Payang, proche de Shwebo, de mars 1958 au 3 janvier 1959.

Implanter des postes missionnaires chez les populations animistes des Chin Hills avait été et restait une priorité dans le plan pastoral de Mgr Albert Falière. Le 14 décembre 1933, il avait installé M. Trémeur Audrain, le P. Alexis et trois catéchistes à Mindat, dans la partie sud du district des Chin Hills. En mars 1939, lors d'une tournée dans la partie nord du pays, il avait ouvert un centre d'évangélisation à Tonzang ; il y avait établi deux catéchistes puis, à Noël 1940, il y avait envoyé M. Pierre Blivet et le P. Moses, un prêtre birman.

Après la seconde guerre mondiale, grâce à l'arrivée des jeunes missionnaires, le vicaire apostolique eut la possibilité de reprendre et d'activer le travail pastoral au pays chin. En 1959, il put réaliser l'un de ses projets pastoraux : joindre les sièges des deux missions établis aux Chin Hills : Haka, au nord et Mindat au sud. On estime à environ 350 km, la distance entre ces deux villes. L'année précédente, un nouveau district missionnaire avait été ouvert à Haka. La direction en avait été confiée à M. Claude Roy. Celui-ci avait su gagner la sympathie de plusieurs villages environnants, malgré la présence d'une mission baptiste implantée dans ce centre depuis 1892.

Avant d'arriver à Mandalay, M. André Bareigts avait entendu parler d'une petite ville, sise à l'ouest de Mindat, un chef-lieu de l'administration civile. Elle portait le nom poétique de Matupi, un nom qui sonnait bien à ses oreilles. Il en parlait continuellement. En janvier 1959, Mgr Falière jugea bon de l'envoyer dans ce pays dont il semblait rêver ; il le nomma à Haka comme socius de M. Claude Roy, pour qu'il étudie la langue puis, après quelques mois, pour qu'il s'en allât en prospection plus au sud, « quelque part entre Haka et Matupi dans les Chin Hills à l'ouest de la Birmanie « afin d'y fonder une mission catholique ».

Arrivé à Haka, au début du mois de février 1959, M. André Bareigts se mit à l'étude de langue chin, celle parlée à Haka, le lai. Il eut comme professeur M. Ang Mang, originaire du vieux village de Haka, et professeur d'anglais à la High School de cette ville. Dans son Livre Les Lautu, p.25, il raconte : « Il y avait à peine deux semaines que nous étions arrivé à Haka, que M. Thio Ling, « Chairman » du « Lautu Circle », de passage à Haka vint nous demander si un prêtre catholique ne voudrait pas s'installer chez les Lautu à quatre jours de marche au sud de Haka. Un peu étonné de cette démarche à un moment où il n'y avait pas un seul catholique à Haka, et où notre présence ne semblait guère désirée, nous répondîmes, en accord avec le P. Roy que nous irions faire un voyage de reconnaissance » Cependant, avant d'entreprendre ce voyage, M. André Bareigts jugea bon de s'informer et de se rendre chez les Chin du Nord. Accueilli chez son confrère M. Antoine Kelbert, il eut l'occasion de lire plusieurs ouvrages sur les Chin Hills, et de visiter plusieurs villages, puis il rentra chez lui à Haka.

Le 27 mai 1959, les deux missionnaires en résidence à Haka, MM. Claude Roy et André Bareigts, guidés par un catéchiste, se mirent en route pour Matupi. Ce fut un dur voyage. Ils traversèrent plusieurs villages, logeant parfois chez un chef accueillant, ou au dark bungalow ; en quatre jours, ils arrivèrent à Hnaring, un village dont les chefs se montrèrent tellement accueillants qu'ils décidèrent aussitôt d'y acheter une maison vide pour la somme de 400 kyats. « C'était à Hnaring même, souligne M. André Bareigts, qu'un an auparavant un ethnologue américain, F.K. Lehman avait passé six mois, en compagnie de son épouse, où il avait laissé un excellent souvenir ».

A Hnaring, les gens comprenaient le dialecte chin parlé à Haka, mais ils avaient aussi leur propre langue, le Lautu. Après réflexion et avoir recueilli quelques informations, il fut entendu qu'on signalerait à Mgr Albert Falière que Hnaring paraissait être le meilleur endroit pour rayonner dans la région, car il n'y avait ici que 145 familles baptistes et 1520 animistes dont bon nombre souhaitaient entendre la doctrine catholique.

Après cette étape, ils continuèrent leur voyage et le 6 juin 1959, ils arrivaient enfin au village de Matupi. Ils y trouvèrent trois catholiques travaillant dans l'administration, deux de Mindat, un de Tiddim. Les baptistes qui n'étaient qu'une dizaine de familles inauguraient justement leur première chapelle. Depuis Matupi, ils adressèrent deux lettres : l'une à Mgr Albert Falière, l'autre à M. Ludovic Fournel. A Matupi, on leur avait proposé d'acheter une maison, mais il aurait fallu 300 kyats. C'était au-dessus de leurs moyens ! Ils prirent le chemin du retour qui fut long et rude car la fatigue les minait. Ils atteignaient le village de Surkhua le 14 juin 1959 à la nuit. Enfin le 18 juin 1959, ils retrouvaient Haka fourbus mais si heureux.

Au lendemain de cette tournée d'exploration, en pays chin, M. André Bareigts nous fait part de ses découvertes ; il écrit : « Ce voyage qui dura vingt-et-un jours fut pour nous la révélation de la complexité du problème chin et nous donna le désir de mieux connaître ces ethnies qui, apparemment, possédaient des langues et des coutumes très différentes. » Et après plusieurs visites faites dans les villages chin de la région : « Tous ces voyages effectués en quelques mois, et presque toujours à pied, nous révélèrent de visu les différences entre tous ces groupes chin, ce qui nous ancra davantage dans l'idée de bien relever les us et coutumes des Lautu quand nous serions chez eux, car nous pensions auparavant que les Chin étaient assez peu différents les uns des autres. »

Ce premier voyage de reconnaissance et de découverte en pays chin fut un moment important qui marquera profondément toute la vie missionnaire de M. André Bareigts. Il en fait le récit à M. Emile Dewonck, directeur au séminaire de la rue du Bac, à Paris, dans une lettre du 19 juin 1959 : « Trouvé hier votre lettre au retour d'une expédition de vingt-deux jours. Merci. A Mandalay, le nombre des missionnaires est au complet (celui de 1939). Je suis le benjamin pour longtemps. Je viens de terminer avec Roy une tournée de 420 km : joie d'être les premiers…dix-huit jours de marche et quatre jours seulement d'arrêt : on peut acheter du riz et de la volaille. Nous avons fixé ma résidence et acheté ma future maison dans un village de 1200 habitants. J'aurai deux autres langues à étudier, mais pas aussi dures que le birman… Merci pour les livres du 1-25…Voici une autre liste… Plutôt que Fillion, j'achète Pirot car ici les Baptistes nous attaquent sur des versets de partout. Et des manuels de grégorien. En attendant de vous succéder dans la chaire de Droit Canon, je vis une vie de missionnaire telle qu'on disait qu'il n'y en avait plus. »

Un village accueillant, une maison attendant déjà la venue de son propriétaire, M. André Bareigts pouvait quitter Haka pour s'établir à Hnaring ; sans plus tarder, il commença l'étude de la langue. Il raconte dans son livre Les Lautu : « Nous nous installâmes au village de Hnaring, le 25 octobre 1959, dans la maison que nous y avions achetée en mai. Grâce à l'obligeance de M. Thaa Kung qui nous l'avait vendue, nous pûmes avoir son neveu Bua Hre – alors âgé de quinze ans et qui avait appris le haka et le birman à l'école primaire du village – comme cuisinier et professeur de langue lautu. Nous trouvâmes la langue de Lautu beaucoup plus difficile que celle des Haka, d'autant plus que ce n'était pas une langue fixée par l'écriture. Ne possédant aucune formation linguistique, nous eûmes énormément de mal à distinguer certains phonèmes et ce n'est pas avant 1965 que nous osâmes établir un alphabet et rédiger un « reader » en accord avec les quelques Lautu qui s'étaient intéressés à ce travail. »

Pendant plusieurs années, avec patience, il se livra à une étude approfondie et méthodique de la langue et du pays. Il faisait de fréquentes visites de villages de la région, et rentrait en contact avec les anciens qui devenaient ses meilleurs informateurs. Il rédigeait des notes ethnographiques collectées au jour le jour. A partir de 1962, maîtrisant mieux le Lautu, il se lia d'amitié avec deux « prêtres » animistes du village. Avec eux, il put recueillir des chants anciens, des prières, des mythes et légendes lautu. « Voyageant souvent, écrit-il, nous pûmes écouter les anciens des autres villages lautu… Nous avons assisté à une trentaine de fêtes de mérite au village même de Hnaring… chez les Zotung… chez les Tamang au sud de Matopi… au sacrifice d'un gayal…. aux fêtes du Nouvel An animiste… A Haka, à une danse des morts en l'honneur de l'ancien chef… décédé quelques mois auparavant. » En janvier 1965, il s'en va faire de la recherche, chez les Chin du nord. Il s'entoure de collaborateurs compétents afin de vérifier ses notes, traduire les textes récoltés, transcrire la langue etc. Et tout cela « pour mieux comprendre ce que les Lautu, chez qui nous vivions habituellement, avaient en propre. »

Installé dans le village de Hnaring depuis le 25 octobre 1959, M. André Bareigts gardait en son cœur la consigne reçue de son archevêque : fonder une mission catholique, en pays chin . Mais dans l'immédiat, il lui fallait résoudre un certain nombre de problèmes : trouver un emplacement adéquat dans le village pour y établir la mission, y transporter sa maison, obtenir le bois nécessaire en vue de la construction de son église, se perfectionner en Lautu, faire une première traduction en cette langue des prières chrétiennes fondamentales, enseigner le catéchisme en haka à son professeur de lautu qui acceptait d'être son auxiliaire comme catéchiste. En mars 1960, les prières sont récitées en lautu ; un dispensaire très réputé et bien achalandé est ouvert à tous. Il part avec son catéchiste prêcher dans les villages environnants. Avec beaucoup de bienveillance, il est reçu par le chef de village à Calthawng, mais il réalise qu'il lui faudra se familiariser avec une autre langue chin : le Zotung.

M. André Bareigts est un missionnaire heureux et fort occupé ; le 28 avril 1960, il l'écrit à M. Emile Dewonck : « Merci pour les livres ; les manuels de grégorien ont servi. Ici, défrichage, à 4 jours de Roy et 8 de Fournel. Presque une centaine de catéchumènes ; j'apprends la langue, forme mon catéchiste et bâtis maison et église. Le presbytère sera fini cette semaine et l'église en juin. Beaucoup d'espoirs aux environs ; difficulté pour se nourrir. Isolement pas bien dur ; tous les deux mois je vais chez Roy, 4 jours aller et autant retour et 5 jours chez lui… J'envie vos belles cérémonies. Ici, dans les villages pas une table pour célébrer la messe. Achetez-moi chez un antiquaire le « Rationale divinorum officiorum » de Durant de Mende pour aider à la piété liturgique. J'ai Ludolphe le Chartreux, poésie avec sens de Dieu, pas comme nos articles du XXè d'un ennui mortel… » En effet, le curé de Hnaring aimait écouter les voix du passé, autrefois celles des vieux conteurs du pays natal et maintenant celles du pays Lautu et de l'Église universelle. Avec grande joie, le 15 août 1960, à Hnaring, il célébrait la première messe dans sa nouvelle église, donnait son premier sermon en lautu devant une assistance de trente personnes. Un généreux confrère lui avait fait don d'une cloche. Il était surtout heureux de pouvoir officier selon toutes les règles liturgiques de l'Église.

Attentif aux travaux pastoraux de ses confrères, M. André Bareigts aimait partager leurs joies. Ainsi, en ce 22 mai 1960, il y avait grande fête au village de Tiphul. M. Auguste Lespade, établi à Falam, au nord de Hnaring, bénissait la première église de cette région des Chin-Hills. Que de chemin parcouru depuis le 2 juillet 1958 ! Ce jour-là, en effet, alors que M. Claude Roy installé depuis peu à Haka, s'en allait à pied et sous une pluie battante rendre visite à son confrère de Falam, les habitants de Tiphul le prièrent de venir prêcher chez eux. La prédication avait porté ses fruits. Tiphul comptait à présent 105 catéchumènes. Pour célébrer l'évènement, la naissance d'une chrétienté, M. André Bareigts avait entrepris un long voyage ; il avait parcouru les 130 km séparant les deux postes missionnaires, il était présent au chœur de la nouvelle église.

En octobre 1960, M André Bareigts repart en grande tournée en compagnie de M. Claude Roy, son confrère en résidence à Haka. Tous deux avaient décidé d'entreprendre un grand voyage jusqu'à Mindat. Ils désiraient aller saluer M. Ludovic Fournel, curé du lieu et découvrir les chin de son district. Le lundi 17 octobre 1960, ils partirent de Hnaring, atteignirent Matupi le 20 et y restèrent trois jours, sans voir grand monde. Le 25 octobre 1960, ils entraient dans le territoire des M'Kang. Beaucoup parmi les Chins de ce groupe ethnique connaissaient M. Ludovic Fournel. Le jeudi 27 octobre 1960, à la nuit, nos deux voyageurs trouvèrent au bungalow de Bong, le catéchiste Saya Khui Sing Na, envoyé à leur rencontre par le curé de Mindat. Le lendemain, celui-ci les accueillait avec un bon repas et des tas de bonnes histoires sur l'origine et les débuts de la mission. Le dimanche, tous deux admirèrent la piété des chrétiens restant en action de grâces après la messe.

Arrivait la fête de la Toussaint. Tandis que MM. Fournel et Roy restaient à Mindat, M. André Bareigts alla dans la chrétienté de Lukshe dont M. Marc Jordan était le curé. Il y présida la liturgie, son confrère tenait l'harmonium. ; le 3 novembre, nos quatre missionnaires se trouvaient réunis fraternellement à Lukshe. En leur honneur, on tua un jeune buffle. Le lendemain, tous ensemble se rendirent à Hleikiam, voir dans son poste, M. Louis Garrot, un missionnaire dont on disait que tous les auditeurs comprennent quand il parle de Jésus. Après la visite de plusieurs villages, chacun reprit le chemin du retour. Le 16 novembre 1960, M. André Bareigts retrouvait ses Chins de Hnaring. Cette randonnée à pied vers Mindat devait rester dans les annales des Chin Hills comme un fait mémorable : c'était la première et la dernière !

Une nouvelle année vient de commencer. Le 12 janvier 1961, M. Albert Alazard, assistant du supérieur général, arrivait à Mandalay où les confrères se trouvaient réunis pour la retraite annuelle. La visite du Père Assistant achevée, M. André Bareigts s'en retourna chez lui pour préparer la bénédiction de son église. M. Robert Ogent, supérieur régional, devait présider cette cérémonie. Mais il en fut empêché, car il lui fallait accompagner le père assistant dans ses déplacements dans les autres diocèses de Birmanie. Ainsi, MM. François Muffat, Auguste Lespade et Claude Roy décidèrent de le remplacer à la fête de Hnaring. Mais, ce dernier mal en point au moment de se mettre en route, dut renoncer. Il se résigna donc à regarder partir vers Hnaring, ses deux confrères qui, le 23 février 1961, étaient venus faire étape chez lui.

Leur voyage, à en croire le récit qu'en fait le chroniqueur de la Mission, dans le Bulletin de la Société de mai 1961, fut assez éprouvant. On est en pays chin : « De Hakka, poste du P. Roy, les deux voyageurs entreprirent à pied les rudes étapes Haka- Timit- Cawngthia- Fanthem- Hnaring par les sentiers acrobatiques de nos montagnes. Un raccourci utilisable en saison sèche leur permit d'abréger la route entre Cawngthia et Fanthem, non sans devoir se mouiller d'ailleurs, puisque sur une distance de quinze kilomètres, il faut traverser quarante-et-une fois la rivière qui suit le sentier. Au trente-et-unième passage cependant, les deux voyageurs furent réconfortés par l'arrivée des chrétiens lancés à leur rencontre par le P. Bareigts, et surtout par le liquide qu'il leur envoyait et qu'ils prirent pour du vin d'Espagne ! Il était bon, sans doute, pour voiler à ce point sa vraie nature de décoction de peaux d'oranges dans de l'alcool de maïs ! Bref, ragaillardis par ce breuvage, les voyageurs décident de pousser le soir même jusqu'au but. Et à 23 heures, ils réveillaient le curé, le P.Bareigts, après avoir couvert cinquante-deux kilomètres dans la dernière étape. »

La bénédiction de l'église de Hnaring eut lieu le dimanche 26 février 1961 : humble cérémonie dans une modeste chrétienté naissante qui ne comptait qu'une vingtaine de baptisés, mais plus de deux cents catéchumènes. Cérémonie « grandiose » toutefois dans sa liturgie ; M. François Muffat officia, assisté de M. Auguste Lespade comme diacre, et le grégorien résonna sous la voûte ! Le lendemain, les hôtes du P. Bareigts reprenaient en sens inverse, la route qui les avait amenés à Hnaring et les reconduirait à Falam, à cinq ou six jours de là.

A l'occasion de cette fête, plusieurs familles étaient venues du village de Calthawng. Et voilà que quelques jours après, sept d'entre elles habitant ce village faisaient une démarche d'engagement auprès de M. André Bareigts. Elles venaient lui exprimer leur désir de se faire inscrire en vue d'entrer en catéchuménat. Dans la subdivision administrative de Matupi, elles étaient les premières à prendre une telle décision courageuse. Quant à lui, en avril 1961, il rassemblait les leaders de ces villages pour une session de formation de quelques jours. Il écrivait à M. Albert Alazard, assistant du supérieur général, le 2 avril 1961 : « Les conversions continuent : un village vient de s'ouvrir il y a trois semaines avec 35 catéchumènes et d'autres se préparent. Difficile de former des catéchistes à cause des dialectes… Après demain, je commence une tournée dans des villages : certains jamais vus et d'autres vus une fois, il y a un an. » Et M. Albert Alazard, qui avait visité dans leur poste les confrères en pays chin, quelques mois auparavant, lui répondait : « Je vous recommande instamment de vous nourrir raisonnablement chaque jour pour faire « feu qui dure et feu qui brûle » à la fois. »

En janvier 1962, après la retraite annuelle des missionnaires à Mandalay, M. André Bareigts regagna Hnaring, sans tarder, car il avait planifié visites et tournées dans les villages environnants. Le 10 février 1962, il se trouvait au village de Calthawng ; les jeunes désiraient apprendre des chants. Il y passa deux jours, fit cinq réunions, et le dimanche, quatre-vingt-cinq jeunes assistaient à la messe. Il visita de nouveaux villages où il reçut un excellent accueil et parfois quelques familles venaient s'inscrire comme catéchumènes. A Swati, il acheta une maison pour lui servir d'église, à Razua une famille s'inscrivit et le chef lui annonça qu'après les fêtes d'avril, une dizaine de familles suivraient. Dans le courant de l'année 1962, il fit trois autres tournées, les catéchumènes lui amenant souvent d'autres catéchumènes.

De retour à Hnaring, le dimanche 25 février 1962, il eut la joie de compter 110 assistants à la messe. Puis du 5 au 10 mars, il organisa une nouvelle session de formation pour un groupe de leaders. Ils seraient appelés à répondre aux diverses objections lancées par les baptistes contre l'Église catholique. Puis avec un groupe de chrétiens, il quitta Hnaring le 27 février 1962, fit trois jours de marche pour se rendre à Haka, et participer à la bénédiction de l'église de ce centre. Ce fut un grand jour de fête. Il relate cet évènement important dans une lettre du 3 avril 1962, adressée à M. Albert Alazard, assistant du supérieur général : « L'église de Haka est bénie. Nous étions douze Pères et près de 500 personnes dont 300 catholiques présents à la bénédiction donnée par le P. Ogent. De 0 il y a quatre ans, nous ne sommes pas loin de 800 chrétiens dans ce coin…Joie de voir démarrer 4 villages ; j'aurais besoin d'agrandir celle de Hnaring…Je fais scier et amener le bois. »

En décembre 1961, paraissait le dernier Numéro du Bulletin de la Société des Missions étrangères de Paris imprimé à Nazareth Hongkong, et voyait le jour une nouvelle revue de la Société à laquelle fut donné le nom Épiphanie. Son contenu fut diversement apprécié par les confrères travaillant dans les missions. A cette occasion, M. André Bareigts exprimait son regret de voir disparaître le Bulletin de Hongkong porteur « d'une mine d'expériences vécues par des confrères de la même famille ». Il faisait part de sa déception et de son mécontentement à M. Albert Alazard, dans une lettre « un peu méchante » du 12 juin 1962. Il écrivait : « Épiphanie a relégué les nouvelles de la famille MEP au rang des choses peu intéressantes, alors que c'était le charme des anciens Bulletins… A Haka, le 1er avril, nous étions dix et aucun n'était satisfait de la nouvelle formule… Je reproche à la revue 1° d'être pratiquement étrangère aux MEP, 2° de nous donner un complexe d'infériorité (comme si nous n'avions pas de confrères capables d'écrire.) 3° d'avoir pratiquement supprimé les photos de famille, 4° les chroniques nécrologiques, 5° de creuser un fossé d'incompréhension entre le séminaire et nous. C'est de l'auto -défense de missionnaire de plein vent contre le missionnaire en chambre » et au même correspondant, l'année suivante : « Épiphanie nous prive des photos et des histoires qui faisaient les délices des broussards et l'horreur des intellectuels de la Société, aussi je vous joins quelques photos, à vous, autrefois pionnier au Sikkim. »

Le 10 août 1962, le destinataire de ce courrier lui adressait la réponse suivante, au sujet de ce problème : « Merci de votre lettre franche et pleine d'intérêt… Mais votre jugement ne porte que sur 3 numéros. Si tous les lecteurs étaient aux Chin Hills, elle devrait changer d'orientation, mais vous n'êtes pas seuls… Le métier de directeur de revue est terriblement difficile. »

Au Chin Hills, dans le secteur de Hnaring, l'implantation de l'Église progressait. Le nombre des catéchumènes augmentait. Plusieurs familles baptistes avaient même demandé à être instruites de la religion catholique.

Comme à l'ordinaire, l'année 1963 débuta par la retraite annuelle des missionnaires à Mandalay. Le prédicateur en était M. Frédéric Harou, professeur au grand séminaire régional de Bangalore. Au dire de M. André Bareigts, tous les participants furent satisfaits, même les plus difficiles. Au cours des conversations qu'il avait eues avec le prédicateur, il avait aussi appris que les confrères de l'Inde étaient enchantés d’Épiphanie, et il avait donc pris la décision de ne pas écrire au directeur de la revue. Il repartait à Hnaring dont il se préparait à agrandir l'église, « confiant en la grâce de Dieu… qui agit avec des moyens minables et des apôtres si différents ».

A Hnaring, M. André Bareigts se sent un peu isolé : « Depuis le 25 octobre 1959 que je suis à Hnaring, écrit-il en 1962, Roy est venu trois fois, Muffat et Lespade une… Et Ogent pas encore. » Celui-ci, supérieur régional de Birmanie, arrivait en visite à Hnaring, le 15 février 1963. Quelle joie de l'accueillir ! Le dimanche 17 février, ce fut la grande fête ! M. André Bareigts avait préparé tout un programme : messe solennelle, prédication du Supérieur régional en birman, on traduisit en lautu, célébration de vingt-deux baptêmes d'adultes. Ils étaient 300 convives à table. Le lendemain, tous deux invitèrent le Rev. Johnson, le pasteur baptiste américain qui accepta une tasse de chocolat, signe d'un début d'œcuménisme.

En mars 1962, la situation politique en Birmanie s'était aggravée. L'armée venait de prendre le pouvoir et le Général Ne Win devenait président du Conseil révolutionnaire chargé de diriger L'Union birmane. A l'intérieur du pays, le nouveau régime s'était durci. Un sauf conduit était exigé pour tout déplacement. En 1963, le gouvernement de Rangoon décidait de mettre en application le programme de la « Voie birmane vers le socialisme ». Dès lors, comment ne pas se poser la question sur l'avenir de la présence missionnaire en Birmanie. Pour y apporter une certaine réponse, en juillet 1963, M. Maurice Quéguiner, supérieur général de la Société, vint faire la visite des confrères en mission en Birmanie. Accompagné de M. Robert Ogent, supérieur régional, il arrivait à Mandalay, le 21 juillet 1963. Malgré les distances, les intempéries de la saison rendant les voyages difficiles, seize confrères sur vingt purent rencontrer le supérieur général. Mais, MM. François Muffat et André Bareigts qui s'étaient mis en route ne purent atteindre Mandalay. Ils durent faire demi-tour à pied sous la pluie.

Le 19 décembre 1959, le pape nommait Mgr Jean Joseph U Win à la tête de l'archidiocèse de Mandalay. Au début de janvier 1960, deux jours avant la retraite annuelle, cette bonne nouvelle était parvenue à l'archevêché de Mandalay. Aussitôt, Mgr Albert Falière avait transmis la charge de son archidiocèse à l'élu de Rome. C'était était aussi le sien ; depuis de longues années, il en avait fait son proche collaborateur, depuis cinq ans il était son évêque auxiliaire. Le nouvel archevêque birman avait promis à M. André Bareigts d'aller jusque chez lui pour donner la confirmation à ses néophytes qui n'avaient encore jamais vu d'évêque.

En février 1964, quelques jours avant la date fixée, M. André Bareigts partit à la rencontre de son évêque qu'accompagnaient MM. Blivet et Roy. Il les trouva au bungalow de Surkhua. Ce premier soir, avec enthousiasme, l'évêque leur parla du Concile auquel il avait participé. En effet, sa connaissance du latin lui avait permis de discuter avec les spécialistes. Le lendemain, on se mit en route pour Hnaring. L'arrivée dans ce poste missionnaire fut un triomphe : tous avaient revêtu leur soutane ; une fanfare de trompettes et de gongs les accueillit à l'entrée du village. M. André Bareigts, curé du lieu, fit une réception solennelle à son évêque selon tout le cérémonial liturgique. Puis Mgr U Win adressa un petit mot en birman à l'assistance, on traduisit les paroles de l'évêque en lautu. Le lendemain fut une journée de préparation : nombre de gens vinrent saluer l'évêque et lui posèrent des questions de théologie, sur l'Eucharistie, la Trinité et d'autres sujets de controverse avec les Baptistes. Quant au curé, il mettait la dernière main à la préparation spirituelle de ceux qui allaient recevoir la force de l'Esprit Saint. Le dimanche, Mgr donna la confirmation au cours de la grand-messe pontificale, sous la direction de M. Claude Roy, ancien maître de cérémonies au séminaire de Paris. Le chœur chanta des hymnes à quatre voix. Journée sensationnelle suivie d'un grand repas autour de l'évêque, puis salut solennel du Saint-Sacrement, et enfin nombreuses danses et chants en l'honneur de Monseigneur et des invités.

Dans un courrier du 8 septembre 1964, adressé à M. Albert Alazard, Assistant du supérieur général, M. André Bareigts rendait compte de cette visite. « Cette année, visite de Mgr U Win, P. Blivet et Roy : belle fête avec clairons, tambours, gongs, cymbales, gayal et zou à l'appui : cela a réchauffé nos néophytes, montré l'unité de l'Église, ahuri pas mal de baptistes et gonflé à bloc le maitre de céans. » Ce bref séjour de l'archevêque au centre du district de Hnaring, et son passage en pays chin décidèrent Monseigneur à diviser ce vaste territoire. Il y envoya en renfort le P. Flavian Hrang Hluan qui se fixa au village de Calthawng, situé à deux jours au sud de Hnaring. Plusieurs familles dans les villages visités demandèrent à faire leur entrée en catéchuménat. M. André Bareigts estimait à 700 le nombre de fidèles de son district. Mais il n'avait qu'un seul catéchiste, et il était bien conscient que sans catéchistes, les gens ne pouvaient pas affermir leur foi d'autant plus qu’au cours de cette même année quelques nouveaux chrétiens avaient quitté l'Église pour revenir aux cultes animistes.

M. André Bareigts n'écoutait guère la radio, il n'en avait pas le temps et pourtant la situation politique évoluait rapidement dans le pays, au point de devenir inquiétante. L'armée avait pris le pouvoir, pour se déplacer il fallait se munir d'un sauf-conduit, surtout si l'on désirait descendre dans la plaine. En mai 1964, le gouvernement venait de procéder à l'échange des billets de banque, et dans cette opération, tout le monde y avait laissé des plumes. Le coût de la vie augmentait rapidement ; certaines denrées d'usage courant devenaient hors de prix. En avril 1965, un décret gouvernemental nationalisait les écoles privées sans compensation.

Ainsi, au pays chin, grondait quelque mécontentement, et dans les montagnes, l'atmosphère était devenue orageuse : « Les Chins ont refusé quand on a réclamé les fusils, d'où bagarre à Tuilang. Les leaders Katchins proposent une action commune en janvier, en saison sèche. Il y aurait un camp d'entraînement de l'autre côté de la frontière. »

L'Église et les missionnaires étrangers faisaient l'objet d'une surveillance policière particulière. Ainsi, en octobre 1964, on apprenait à Mandalay, que « Bareigts a eu la visite d'un policier qui lui a demandé la circulaire des évêques et il l'a donnée… Pas signée, dite secrète et tirée à la Gestetner. Cette circulaire a été remise à tous les prêtres, et à Rangoon ils le savent. » Dans la capitale, le gouvernement birman ne l'ignorait pas. Et voilà donc Bareigts menacé d'expulsion dans les douze mois, pour détenir un soi-disant « écrit critiquant le Parti ». Malgré ces menaces, il continuait sereinement son travail pastoral en équipe avec son voisin le P. Flavian établi à Calthawng.

En janvier 1965, bien qu'on ne parlât plus de son expulsion, par prudence, il ne descendit pas dans la plaine, mais il se rendit à Saizang pour y faire sa retraite annuelle. Cette année-là, du 12 au 15 février, les baptistes tinrent leur réunion annuelle à Hnaring, tout près de la maison du père. Le curé du lieu ne se démonta pas pour autant ; il s'en alla rendre visite au pasteur, le Révérend Johnson pour une conversation autour d'une tasse de thé. Le dimanche 14 février un certain nombre de baptistes vinrent assister à sa messe et lui posèrent des questions.

A son tour, comme il le faisait les années précédentes, il organisa une semaine de formation pour ses leaders ; la session terminée, il repartait en tournée au-delà de la rivière Boinu. Il est heureux. Durant son voyage, il a rencontré plusieurs catholiques, a fait quelques baptêmes. Dans les villages, les gens venaient écouter les chants enregistrés en lautu et ils lui posaient des questions. Le 4 mars 1965, il arrivait au village de Mala ; il entrait dans une nouvelle aire linguistique. Les gens s'exprimaient dans un dialecte différent qu'il fallait apprendre : le « Mara ». Alors, il enregistrait des chants traditionnels, des textes poétiques récités ; ces rencontres lui donnaient l'occasion de recueillir des informations ethnologiques intéressantes. Avec soin, il prenait des notes. Avec les catéchumènes, il se mettait à expliquer et à traduire en leur langue et avec leur aide les prières chrétiennes fondamentales.

Le 9 mars 1965, il était de retour à Hnaring et se remettait à la rédaction de son dictionnaire Anglais-Lautu qui comptait environ 4.000 mots. Il y travailla jusqu'au 22 avril 1965 ; puis, il partit à Calthawng épauler le P. Flavian, son confrère birman avec lequel il travaillait en équipe et auquel il apportait son aide. Une session d'une semaine de formation de leaders avait été programmée. Ensuite, du 18 au 24 mai 1965, il s'en alla prospecter un groupe de villages dans le secteur. Il fit de nombreuses rencontres et en ramena une intéressante collection de bonnes histoires. Le 25 mai 1965, il fêtait joyeusement l'Ascension à Hnaring ; mais, le 8 juin 1965, il apprenait le décès de Mgr U Win, son archevêque, qu'il avait reçu chez lui un an auparavant.

Dans une lettre du 25 juin 1965, il racontait à M. Emile Dewonck ses nombreuses et passionnantes activités missionnaires : « L'autre jour, n'ayant pu atteindre un village, je passais la nuit près d'une rivière, dans un coin infesté d'ours et de tigres, avec une banane sèche et deux vitamines comme souper. Je songeais au repas de Mlle Anna et aux articles qui disent l'ère du broussard terminée. A l'Ascension, j'ai fêté mes dix ans de sacerdoce avec 2 cochons et 2 jarres de vin de maïs. Presque 8 ans de mission : je redoute un congé en France ; je ferai figure de fossile, barbe intégrale et idées intégristes… J'ai encore pas mal voyagé cette année, et je pars demain pour un nouveau village qui m'appelle. J'essaie de terminer un dictionnaire, je compile les us et coutumes et les vieux chants, langue très difficile et très riche, fêtes innombrables, coutumes compliquées, après 6 ans, je suis encore un novice, tous les jours un mot nouveau, une expression nouvelle. Après avoir lu divers articles bizarres sur le célibat ecclésiastique, j'ai relu « Sacra Virginitas » de Pie XII, et ça m'a fait du bien…"

Malgré une saison des pluies particulièrement arrosée en 1965, M. André Bareigts repartait en tournée. En juillet 1965, il s'en allait baptiser son plus vieux chrétien, 85 ans, qui avait été son « maître » et dont il avait appris tant d'histoires d'autrefois. Le 3 août 1965, il se rendait chez son confrère le P. Flavien à Calthawng où il y avait déjà 32 familles catholiques. Il y prêcha une petite retraite, alla visiter les malades ; il avait reçu de son frère de bons médicaments, ainsi bientôt la plupart des malades étaient soulagés, remis sur pied et guéris. De retour à Hnaring, avec sa communauté chrétienne, il prépara la fête de l'Assomption et en fit une célébration solennelle. Le 27 août 1965, il écrivait à M. Emile Dewonck : « Chaque fois, je trouve dans vos lettres le petit mot de spiritualité qui me fait tant de bien. J'ai reçu le Journal spirituel de Thellier de Poncheville, un modèle. Ici, nous sommes à l'abri des engouements et remous liturgiques et autres…Pour l'Assomption, jolie petite fête, de jolis chants à quatre voix ; avec 50 familles sur place, il y a une bonne jeunesse. Pour l'œcuménisme avec les baptistes ici, il y a un abîme. Seul le Saint-Esprit pourra combler le fossé. »

La fête passée, malgré la saison des pluies et les rivières en crue, il repartait en tournée. Pour traverser, il lui avait fallu abattre un arbre. Comme il avait appris qu'il y avait des « Mara » catholiques de l'autre côté de la frontière, il leur rendit visite. Arriva le jour de la Toussaint 1965 ; la communauté catholique célébra cette fête très solennellement selon les directives liturgiques, d'autant plus que la veille, M. André Bareigts avait baptisé vingt adultes et des gens étaient venus de partout. Lors du repas qui suivit, on discuta fort sur l'usage du « zou ». Après de grandes palabres, on se mit d'accord pour permettre le zou, mais il faudrait le boire au verre et non plus à la pipette.

Il fallait donner un successeur à Mgr U Win, décédé quelques mois auparavant. Le 21 novembre 1965, en la cathédrale de Mandalay, Mgr Victor Bazin, archevêque de Rangoon, assisté de NN. SS. Howe, évêque de Mityina et Guarcilena, évêque de Kengtung, conférait la consécration épiscopale à Mgr Moses U Ba Khin, nouvel archevêque de Mandalay. Celui-ci était originaire de Chaung Yo, un village chrétien depuis l'année 1650 environ. Un de ses oncles était prêtre, le P. Tobias, orateur célèbre. Malgré les difficultés de déplacement, M. André Bareigts et le P. Flavian se mirent en route pour participer à cette fête. Ils descendirent à Kalemyo, mais ne trouvèrent pas de place dans un avion. Ils allèrent à Kalewa, prendre le bateau qui les débarqua à Monywa. Ils terminèrent leur voyage en bus et arrivèrent à Mandalay le 18 novembre 1965. Ils assistèrent à la consécration de leur nouvel Archevêque. Au cours du repas qui suivit, et au nom de ses confrères, le P. Alexis, doyen du clergé, curé de Chaung-Yo, dans un latin aisé et limpide, présenta au nouvel archevêque les vœux de tous ! Le lendemain, en compagnie de plusieurs autres confrères, M. André Bareigts descendait à Rangoon suivre la retraite annuelle des prêtres MEP, prêchée par l'un des leurs, M. Fernand Cassan qui n'avait pas revu la capitale birmane depuis 1932.

Sans s'attarder, la fête de Noël étant proche, M. André Bareigts regagna Hnaring. Il fit de son mieux pour être tout à tous. Le 21 et 22 décembre 1965, invité à un tournoi de football à Hnaring, il s'y rendit et accepta d'arbitrer l'un des matches. Cette fête de Noël rassembla autour de leur curé des chrétiens venus de villages éloignés. Les jeunes avaient organisé une veillée avec chants et danses, suivie d'une procession avec gongs et trompettes, quant au catéchiste, il avait préparé les hymnes de la messe. On chanta Kyrie, Sanctus et Agnus à quatre voix. Le lendemain, la fête continua avec célébration de quelques baptêmes suivie d'un repas en commun, dégustation de zou de première classe, vieux de six ans, au dire du généreux le donateur.

Dans son ensemble, au plan apostolique, l'année 1965 avait été bonne. Des progrès dans l'enracinement de la foi étaient sensibles chez les Haka, les Senthang, les Gengaw, les Lautu, les Zophei, les Mara, toutes ces ethnies établies au Chin Hills dont les chants anciens, la littérature orale, les us et coutumes passionnaient le missionnaire André Bareigts. Il fit alors le projet d'en étudier d'une manière suivie, les fêtes traditionnelles.

Comme on avait parlé religion au cours d'une visite que les gens de Cangtak avaient faite à M. Ludovic Fournel, curé de Mindat, ce dernier demanda à M. André Bareigts de faire une tournée dans ce village situé à cinq jours de marche au sud de Matupi. Ce dernier, accompagné de son catéchiste, se mit en route le 29 décembre 1965 et arriva à Cangtak, le 1er janvier 1966. Le lendemain, dimanche une vingtaine de gens vinrent assister à la messe et posèrent des questions. On chanta, on dansa, Bareigts enregistra. Ces gens étaient des Chins vraiment différents, avec leur pipe à eau d'un mètre de long, leurs instruments de musique mais surtout leur langue. Mais ils comprenaient le catéchiste du Père et durant ce court séjour, une dizaine de familles demandèrent la bénédiction de leur maison. Mais que deviendront ces catéchumènes demain se demandait Bareigts. Le leader le rassura et répondit qu'ils feraient des réunions de prière tous les dimanches et enverraient des jeunes étudier à Hnaring.

Continuant sa prospection, M. André Bareigts visita les villages de Lailui, Luivang, Cakheng et Tibing. Il savait que le temps de son séjour au Chin Hills lui était compté. Le catéchiste prêchait et enseignait des chants. Le 12 janvier 1966, tous deux étaient de retour à Hnaring. Le Père continua ses enregistrements de chants Lautu, prépara le mariage de son catéchiste selon les rites coutumiers lautu et suivant le rituel de l’Église. Le dimanche 13 mars 1966, il se rendait à Haka pour rencontrer Mgr Moses U Ba Khin venu pour les confirmations.

Le 17 mars 1966, il était de retour à Hnaring où tout le village était en fête. C'était le temps de la célébration des fêtes de mariages. Il fit une visite dans les villages de Lungcawipi et Fanthem où l'Église démarrait bien. A son retour le 30 mars 1966, il trouva à Hnaring un télégramme de son confrère de Mandalay, M. Clovis Mainier : « Venez immédiatement à Mandalay. » Avant le jour, le 2 avril 1966, il quitta Hnaring, le 4 avril, il était à Haka où M. Claude Roy lui expliqua qu'il fallait quitter la Birmanie avant la fin du mois d'avril. Sur ordre du gouvernement national, les visas de séjour en Birmanie pour les missionnaires arrivés après l'indépendance du pays obtenue le 4 janvier 1948, n'étaient plus renouvelés. Il fallait donc quitter le pays.

Il rentra à Hnaring, rassembla ses notes les plus précieuses ; le cœur gros, il se disposa à quitter les Chin Hills et la Birmanie après la célébration de la fête de Pâques qui tombait le dimanche 10 avril 1966. Ce jour-là, « Bareigts préféra célébrer la messe seul, laissant le P. Flavien chanter la grand-messe : l'émotion troubla un peu son sermon, mais on fit une belle fête et un bon repas. Le lendemain, il partit très tôt, mais un millier de personnes étaient déjà là pour lui dire adieu. A Fanthem puis à Sentung, les chrétiens l'attendaient eux aussi pour le saluer. Roy l'attendait avec Lespade à Haka, et les papiers faits, il quitta Falam, passa dire adieu à Muffat et le 20, il quitta Kalemyo par avion. Il put revoir une fois encore Mgr Moses et le P. Mainier à Mandalay avant d'aller par train à Rangoon. Il put encore parler en lautu à quelques soldats de Hnaring et le 27 il alla avec Loiseau prendre à Bangkok l'avion pour Paris. »

C'était les deux premiers missionnaires expulsés de Birmanie ; ils arrivèrent à Paris le 9 mai 1966, et selon le témoignage de M. Albert Alazard : « Loiseau et Bareigts sont arrivés fatigués, mais ils ont bon moral… Bareigts a chanté à la Vierge le cantique des « voyous » d'une voix qui fit sensation. »

A son retour en France, le conseil central de la Société proposa à M. André Bareigts de faire deux années d'études à Paris. Dans son livre sur les Lautu, il raconte : « Nous pensâmes qu'il fallait mettre à profit le temps de recyclage dont nous disposions alors pour approfondir nos connaissances en ethnologie et combler nos lacunes. Ne sachant quel cours suivre, mais ayant eu en main en 1965, le livre de L. et D. Bernot sur les Khyang des collines de Chittagong, et voyant figurer sur le programme de l’École pratique des hautes études (VIème section), le nom de M. Lucien Bernot, comme professeur, nous allâmes à tout hasard assister à son séminaire un lundi matin de novembre 1966. Très intéressé par ce séminaire, nous décidâmes de continuer à le suivre, ainsi que celui de M. G. Condominas, le mardi matin. Petit à petit, nous commençâmes à nous reconnaître au milieu des arcanes de l'ethnographie théorique et M. L . Bernot nous proposa de mettre nos notes en ordre et de tenter d'obtenir le diplôme de l’École pratique des hautes études, dont nous ignorions l'existence quelques mois auparavant. Nous hésitâmes, puis l'insistance affectueuse de M. L. Bernot aidant, nous nous sommes lancés dans ce travail qui cherche à être une monographie de village… »

D'octobre 1966 à février 1969, M. André Bareigts suivit des cours d'ethnologie à l’École pratique des hautes études à Paris. Il y arrivait avec une riche expérience acquise sur le terrain, avec les documents recueillis et les notes prises au jour le jour et qu'il avait pu sauver. Il prépara donc un mémoire sur les Lautu qu'il présenta en juin 1969 et « Sur l'avis de Monsieur Bernot, et de Messieurs Condominas et Lévi-Strauss, Commissaires Responsables, le mémoire intitulé Les Lautu, contribution à l'étude de l'organisation d'une ethnie chin de Haute Birmanie a valu à Monsieur Bareigts André…le titre d'ÉLÈVE DIPLÔMÉ de l’École pratique des hautes études. »

Ses professeurs de l’École pratique des hautes études l'invitèrent à présenter un second travail comme thèse de Doctorat de IIIème cycle, afin de rentrer au CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Au sujet de la proposition intéressante faite par ses maîtres, il écrira en 1979, à ses supérieurs, depuis Feng pin Hwalien (Taïwan) : « J'ai préféré rester fidèle à la vocation missionnaire et repartir en mission, tout en restant inscrit comme doctorant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le doctorat, je ne le passerai plus sans doute, faute de temps vu la tâche immense du travail apostolique. »

Son diplôme en poche, M. André Bareigts, « éloigné » de la Birmanie des Chin Hills et des Lautu, demanda à continuer ailleurs son activité missionnaire. Ses supérieurs l'envoyèrent à Taïwan (Formose) pour le service du diocèse de Hwalien où il arriva en octobre 1969. Il se mit aussitôt à l'étude du mandarin à Hsin Chu. Le 14 août 1970, il était nommé curé de Tung Feng (Sekko) tout en s'initiant à la langue des Amitsu, l'un des groupes aborigènes important établi sur le territoire de la mission de Hwalien. Puis, le 5 janvier 1972, Mgr André Vérineux, chef du diocèse, lui confia le district de Feng Pin, « situé sur une longue bande de terre à l'aspect sauvage et grandiose ». C'était l'un des postes fort éloignés du centre de la mission, parfois difficile d'accès car les coupures de route étaient assez fréquentes en saison des pluies. Le district de Feng Pin comptait une bonne quinzaine de villages amitsu, et totalisait plus de 3500 chrétiens. Feng-Pin (Fakog) était le village central du district et le lieu de résidence habituelle du Père.

En 1973, le diocèse de Hwalien entrait dans une période nouvelle de son histoire. Son évêque Mgr André Vérineux, après vingt-et-un ans d'intenses activités, avait présenté sa démission au Saint-Siège, le 2 février 1973. Ayant été acceptée à Rome, celle-ci fut rendue publique, le 25 juillet 1973. Le 27 décembre 1974, le Saint-Siège nommait à Hwalien, Mgr Matthieu Kia, évêque de Chia Yi, depuis 1970. Le 28 janvier 1975, celui-ci prenait possession de son nouveau diocèse à la tête duquel il ne restera que quelques années. Durant son épiscopat, il confirma M. André Bareigts dans sa charge de curé de Feng Pin, divisa son diocèse en zones pastorales, mit en application les directives conciliaires. Transféré au siège de Taipei, le 18 novembre 1978, le Saint Père lui donna comme successeur à Hwalien, le 24 janvier 1980, le P. Paul Shan S.J. qui était directeur du service des émissions religieuses.

Établi à Feng Pin, un village amitsu comptant environ 120 familles – une soixantaine de catholiques, une vingtaine de protestantes et une quarantaine d'animistes –, M. André Bareigts commença à parcourir son vaste champ d'apostolat. Il savait passer une partie de son temps avec les pères de famille et les anciens. Parmi ces derniers, quelques-uns étaient les dépositaires des chants, des récits mythiques ancestraux, les connaisseurs de toute une littérature orale, les gardiens des traditions reçues des anciens. Les uns disaient « le Droit ». Certains étaient des conteurs appréciés. Quant au Père, il avait un talent particulier pour les interroger, les écouter, et les enregistrer. Au zèle du missionnaire, il alliait sa formation de fin ethnologue.

Le temps des conversions en masse des aborigènes au cours des années 1950 était bien terminé. De nouveaux problèmes pastoraux se présentaient. Il s'agissait à présent d'instruire, d'éduquer, de rendre plus solide la foi des jeunes communautés chrétiennes, en respectant les structures traditionnelles de la société amitsu. A l'un de ses confrères venu lui rendre visite, M. André Bareigts exposait en 1980, les grandes lignes de son travail missionnaire dans ce monde amitsu où l'on pense village d'abord, et pas encore ethnie ou nation. Chez eux, les « anciens », ceux qui ont atteint environ la quarantaine délibèrent commandent, décident et les jeunes exécutent. Un chef est élu pour deux ou trois ans. On attend tout de son initiative. La population est divisée en classes d'âge. Les femmes sont les chefs de famille. Les communautés chrétiennes avaient adopté ces structures traditionnelles.

Dans l'interview qu'il donnait à son visiteur, il mettait en relief le travail missionnaire assuré par un « groupe de femmes ». « La religion animiste amitsu, disait-il, avait ces sortes de confréries féminines que les chrétiens ont maintenues. Elles sont une dizaine environ et elles assurent une partie du travail pastoral surtout là où je ne réside pas : visite des malades, préparation des adultes au baptême, baptême en cas de danger, etc… Dans certains villages, elles seront appelées, par exemple pour aller prier dans une maison où quelqu'un a eu un mauvais rêve, animer des réunions. Cependant, elles ne sont pas supposées enseigner car c'est là le rôle du catéchiste ou du Père… » Il entretenait aussi son visiteur du rôle primordial du chef élu, et de la christianisation de certaines traditions aborigènes, en particulier des visites solennelles traditionnelles que les villages se font les uns aux autres, et des fêtes de moisson célébrées en juillet ou en août. Et de conclure : « Je participe à tout cela. »

Mais M. André Bareigts savait aussi la fragilité de la foi de ses jeunes églises. Au départ, le chef de village ou de clan avait décidé de se faire chrétien, et tout le groupe avait suivi. Il fallait maintenant les fortifier, les éclairer sur les enseignements et les activités de certaines sectes. Une secte japonaise appelée « Tênrykio » se montrait virulente dans la région de Feng Pin. De plus, certains chrétiens faisaient appel à un « spécialiste » des cultes animistes lors d'une maladie, d'un décès, de difficultés économiques etc.. Quelques familles avaient même quitté l'Église. Le travail des catéchistes bien formés était fondamental, mais ceux-ci étaient peu nombreux.

A cette époque, dans la mission, on parlait d'autofinancement de ces jeunes communautés chrétiennes qui dans le passé, avaient été habitués à recevoir. C'était un idéal à atteindre peu à peu ; sur cette question, M. André Bareigts pensait qu'il fallait se montrer prudent et ne pas brûler les étapes. Il écrivait dans le Compte-Rendu de 1974-76 : « Un district, qui à peine converti, veut passer immédiatement au « self-support », risque la sclérose et le ghetto absolus. En effet, au lieu d'aller « ad gentes » les leaders des districts passeront tout leur temps à trouver des ressources sur place et à menacer les familles qui refusent de donner ou ne donnent pas assez. » Pas assez payés pour faire vivre leur famille, les catéchistes s'en iraient ailleurs chercher un travail plus rémunérateur. Il concluait : « Sans argent, le prêtre en est réduit à employer des filles bénévoles, d'un niveau d'éducation très bas, les plus instruites étant en général à Taipei. »

Dans l'esprit des orientations nouvelles de la mission, M. André Bareigts demanda à ses communautés chrétiennes, de faire un effort concret vers l'autonomie financière sous la forme de participation à la construction et à l'entretien des églises. Dans son district, trois églises furent bâties par les chrétiens et deux autres réparées par eux. En 1994, un violent typhon s'était abattu sur son district causant de gros dégâts. Il écrivait : « Les chrétiens réparent la salle de réunion et remplacent les murs en bois (démolis par le typhon) par des murs en brique…Les 2 églises abîmées dans le district ont été réparées par les chrétiens des deux villages qui n'ont pas fait appel à mon aide. »

L'une des préoccupations principales des confrères portait sur l'avenir de la jeunesse des minorités. En effet, les jeunes aborigènes quittaient leurs villages et s'en allaient travailler à Taipei et autres villes, dans des conditions parfois indignes. Pour les aider, la mission de Hwalien organisa une pastorale des migrants. Pour cette tâche difficile, deux confrères furent détachés au diocèse de Taipei.

En raison des mutations sociales dans l'île, il devenait de plus en plus difficile de trouver des catéchistes. Pour y suppléer, en 1983, M. Michel Maillot était à la recherche d'animateurs paroissiaux ; il eût l'idée de fonder une « École des Ministères » en langue amitsu, pour le district de Hwalien. Il s'agissait d'intensifier la formation chrétienne des laïcs. Ainsi, de mars 1983 à mars 1985, onze sessions de trois jours chacune avaient réuni à la maison régionale des Missions étrangères à Hwalien une cinquantaine de participants. Leur âge moyen était de 50 ans. Mais l'assiduité des participants, leur bonne volonté compensaient leur niveau intellectuel inégal. L'ambiance était excellente. L'évêque fort intéressé par cette expérience, venait souvent présider l'Eucharistie. Ces sessions révélèrent le besoin de formation permanente pour les laïcs appelés à prendre des responsabilités dans les communautés chrétiennes. Une équipe d'enseignants établit un programme dont le contenu était très divers. Les cours étaient donnés en langue amitsu, malgré les difficultés d'emploi et de compréhension du vocabulaire religieux chrétien. Dans cette équipe, M. André Bareigts prit en charge l'enseignement de l'Histoire de l'Église, ce qui l'amena à rédiger et à publier un magistral cours d'Histoire de l'Église en langue amitsu.

En octobre 1983, à son ministère pastoral, M. André Bareigts élu par ses confrères, ajoutait la charge de second conseiller régional. Il mettait aussi ses talents et sa compétence d'ethnologue au service de l'évangélisation et de la mission. Il continuait ses travaux de recherche chez les Amitsu, et achevait de mettre en forme ses notes prises autrefois chez les Lautu, en Birmanie. Dans une lettre du 6 décembre 1979, il s'en ouvrait à ses supérieurs : « J'ai pu faire un travail d'ethnologie sur les Amis Mythes Amis et j'ai d'autres travaux en cours. Pour que mes notes sur les Lautu ne disparaissent pas, j'ai terminé, il y a huit jours un travail sur les fêtes de mérite des Lautu, qui est le complément de la thèse de 1969. Ce travail a 150 pages du format de cette lettre-ci [ A 4 ] –, et je suis en train de corriger les fautes dans les moments libres de ce mois de décembre, assez peu nombreux car jusqu'au 29 décembre, je serai dehors presque tous les jours pour travaux apostoliques. »

Voici quelques-unes de ses publications les plus importantes :

Sur son pays natal :

En 1969 : Guiche Village du Labourd", en six parties : histoire de cette commune, la vie au village, Guiche religieux, Guiche, terres et quartiers, Guiche littérature et langue, et enfin les particularités.

En 1982 : L'Abbé Charbonneau, prêtre gascon, et en 1995, l'Abbé Pehau, deux personnages ayant marqué la paroisse de Guiche, qui reposent sous une dalle à l'intérieur du porche de l'église. En 1987, Le Père Jean-François Darrigo, 1863-1919, et Les Coutumes funéraires en Gascogne.

En 1997,- : Le Sanglier aveugle histoire gasconne.

Et en 2004, son dernier livre : Les quilhès de tres dou bach Adou – Les quilles de trois du Bas Adour.

Sur les Chin Hills de Birmanie :

En 1980 : La Maison Lautu et les fêtes de mérite, 160 pages.

En 1981, "LES LAUTU, Contribution à l'étude de l'organisation sociale d'une ethnie chin de Haute Birmanie." SELAF, 5 rue de Marseille, 75010 Paris. Il fait imprimer son mémoire de 1969, du même titre qui n'avait été que ronéoté à cette époque.

Les dictionnaires Lautu-Français et Français Lautu sont restés manuscrits.

Sur les Amitsu de Hwalien :

A partir de 1976, six livres de mythes et légendes publiés en langue ami avec traduction en Français et lexiques. Ouvrages indispensables à qui veut s'initier à la connaissance de ce groupe ethnique.

En 1983, Histoire de l'Église, en langue amis.

En 1993, Les « Amis » dans l'histoire, 608 pages.

De toutes les activités qui avaient été les siennes durant l'année 2001, M. André Bareigts retenaient deux moments importants. Il en faisait part à ses supérieurs de Paris, dans une lettre du 6 mars 2002, écrite depuis Feng pin. Il raconte : « En 2001, j'ai eu très peu de temps de libre, car j'ai eu cinq journées « épiscopales ». Le 25 janvier 2001, j'ai reçu le cardinal Schotter, secrétaire du synode des évêques, en compagnie du cardinal Shen et de notre évêque. J'ai dû préparer une messe toute en latin pour permettre au cardinal Shotter d'être le concélébrant principal et donc enseigner. La Messe des Anges, Kyrie, Gloria,Credo, Sanctus, Agnus, Ite Missa est en latin. Du coup, comme Mgr Tsi'en est venu ensuite 4 fois donner la confirmation dans l'année, les autres villages ont aussi appris la Messe des Anges et Mgr Tsi'en était ravi, mais deux soirs sur trois j'étais pris par l'enseignement… Je viens de terminer la lecture de L'Esprit de la Liturgie, je me suis régalé. »

Et la fin de cette même année ramenant le temps fort de la retraite spirituelle : « Nous avons eu du 19 novembre au 23 novembre 2001, la retraite prêchée par Mgr Labille, évêque de Créteil. C'était un illustre inconnu pour nous. Mgr Labille n'a aucun don oratoire, mais nous a prêché une excellente retraite qui a fait l'unanimité chez les confrères, soit progressistes, soit conservateurs. Sa longue expérience dans le diocèse de Soissons (20 ans) et la récente expérience au diocèse de Créteil (3 ans) a fait qu'il a rendu très intéressante sa prédication. Ce qui m'a frappé dans ses exposés, cela a été son insistance 1) sur la nécessité de prêtres en nombre suffisant. 2) sur le devoir de prêcher le Christ. 3) sur la vie eucharistique du prêtre. 4) son optimisme malgré le présent plutôt sombre pour l'avenir. »

En 2003, M. André Bareigts prenait un congé en France. Sans tarder, il regagnait le pays natal, et retrouvait sa famille. Une grande fête y était en préparation. En effet, le 6 juillet 2003, sur la place de Guiche, toute la population était rassemblée dans l'allégresse pour célébrer les 100 ans de sa maman Élisabeth. Son temps de congé terminé, il repartait à Hwalien, vers la fin du mois d'août 2003, et reprenait son travail pastoral dans son district de Feng pin.

Nous voici en 2005 ; dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre, un typhon très puissant était annoncé sur toute la région. M. André Bareigts se sentait un peu angoissé chaque fois que la météo diffusait ce genre d'informations car il craignait spécialement les typhons et leur violence. Ce jour-là, comme chacun, en pareil cas, il se barricada solidement dans son presbytère, et s'enferma chez lui, en attendant que le ciel retrouve son calme. On pense qu'il est décédé durant cette nuit-là. Comme il pleuvait et ventait très fort dans la matinée du dimanche, les chrétiens ne se présentèrent pas à l'église. Mais, ils vinrent le lundi matin, forcèrent la porte de sa résidence, et trouvèrent M. André Bareigts étendu sur le dos, dans une grande mare de sang. En attendant l'arrivée de membres de sa famille, sa dépouille mortelle fut déposée dans un cercueil frigorifique provisoire. Les obsèques eurent lieu à Feng pin, le vendredi matin 7 octobre 2005. Il repose à présent, dans le cimetière de Feng pin au milieu des tombes de ses paroissiens.

References

[4010] BAREIGTS André (1930-2005)

------------------------------------------

Bibliographie établie par M. André Bareigts.

-En Birmanie : Pour les chrétiens, j'ai publié :

1962, Prayers in Lautu Thlaachuonapa Caa aw , 8 pages.

1962, Prayers in Zotung Saw Sang Naw, 12 pages.

1962, Zotung law cca uk Hymn book, 20 pages.

1964, Hymns in lautu Khazing hlaa, 24 pages.

1965, Prayer book in Mara language, 8 pages.

Donc, j'ai publié en trois langues

-en Lautu,

-en Zotung,

-en Mara

---------------------------

-Travaux sur les Lautu de Birmanie :

1981, BAREIGTS André, LES LAUTU, Contribution à l'étude de l'organisation sociale d'une ethnie de Haute Birmanie, 313 pages, SELAF PARIS;

1980, BAREIGTS André, La maison Lautu et les fêtes de mérite, 160 pages., Fengpin, Taïwan

Dans ces deux livres d'ethnologie,

j'ai publié toutes les prières animistes Lautu, et donné la traduction. Il y a aussi un reader la langue.

Les dictionnaires Lautu-français et Français-lautu sont restés manuscrits.

----------------------------

-Bareigts André à Taiwan :

Six livres de Mythes et légendes Amis publiés en 'amis avec traduction en Français et lexiques.

1976, Les principaux mythes de l'ethnie Amis, traduction française, 200 pages, Vol. I

1976, O no 'amis a tamdaw a kimad, Volume II (textes uniquement en amis, 210 pages)

1990, Les principaux mythes de l'ethnie Amis, Volume III (texte 'Amis et traduction française).

1990, O no 'amis a tandaw a kimad, Volume IV (texte uniquement en Amis)

1993, Les Amis dans l'histoire, 608 pages

a- données ethnologiques

b-Mythes Amis - Texte Amis et traduction française.

1993, O no 'amis a tandaw a kimad, Volume VI (texte uniquement en Amis).

En langue Kkef.falan

1987, Notes on Kkef.falan , 93 pages

étude linguistique.

--------------------

Sur son pays natal :

Guiche, village du Labourd, 1969

-l'histoire de Guiche (son nom, son château, les bandes gramontoises,…)

-la vie au village (la paroisse, les jurats, les notables…)

-Guiche religieux (naissance de l'église Saint Jean, les curés…)

-Guiche terres et quartiers (nom des maisons…)

-Guiche littérature et langue (le gascon, dictons, proverbes, chants)

-les particularités (les bateaux, l'art, les coutumes..)

-L'Abbé Charbonneau, prêtre gascon, 1962

-L'Abbé Péhau, 1995

-Le Père Jean François Darrigo, 1987

-Les coutumes funéraires en Gascogne, 1987

-Le sanglier aveugle, histoire gasconne, 1997

-Les quilhès de tres dou bach Adou –

Les quilles de trois du Bas Adour, 2004

Download

Download