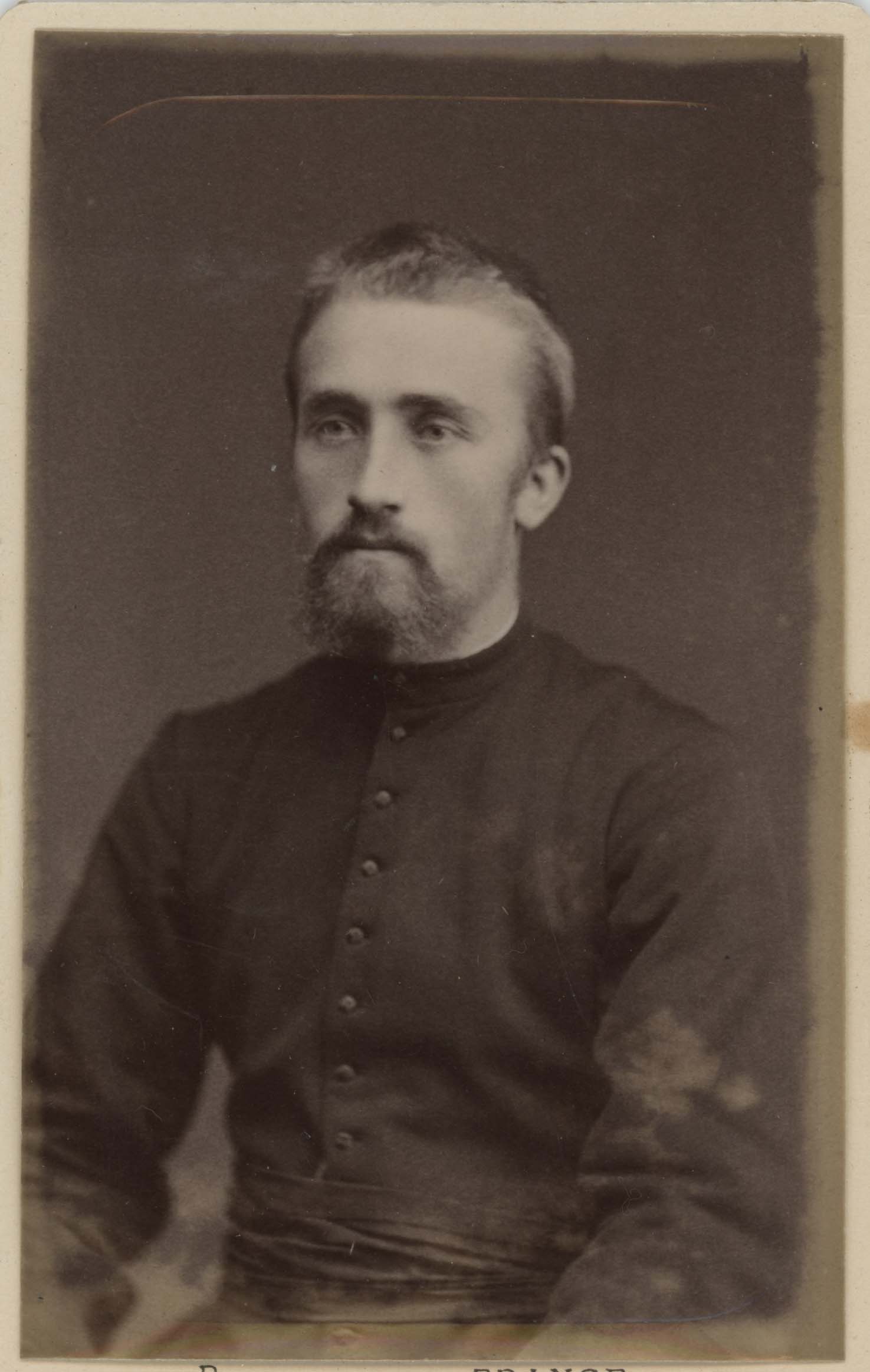

Pierre BACHELARD1860 - 1921

- Status : Prêtre

- Identifier : 1709

Identity

Birth

Death

Other informations

Missions

- Country :

- India

- Mission area :

- 1887 - 1921 (Coimbatore)

Biography

[1709] BACHELARD Etienne naît à Coheix dans le diocèse de Clermont dans le Puy de Dôme. C’est l'une de ces familles nombreuses et des plus religieuses de ce pays montagneux d'Auvergne. A onze ans, on l'envoie chez les Frères des Écoles chrétiennes à Pontgibaud. Élève brillant, il va prendre des leçons de latin au presbytère de la paroisse avec l'abbé Gagnevin. A treize ans, il part pour le Petit séminaire de Cellule dirigé par les Pères du Saint-Esprit. Sous la direction du P. Le Roy, il pense aux missions lointaines et songe à devenir missionnaire. Il serait sans doute parti pour le Séminaire des Missions Étrangères s'il avait eu l'assentiment de ses parents. Cependant, il hésite encore entre les Missions Étrangères et les Pères spiritains. Alors, il entre au Grand séminaire de Montferrand à dix-sept ans pour choisir finalement les Missions Étrangères.

Missionnaire contre la volonté de son père

Il part donc pour Paris, mais sans le consentement de son père qui va même jusqu'à demander au chef de gare de ne pas délivrer de billet de train à son fils. Etienne quitte sa famille, faisant ainsi un gros sacrifice. Entré au Séminaire de la rue du Bac le 15 septembre 1885, il est ordonné prêtre le 26 septembre 1886 et reçoit ce même jour sa destination pour la Mission de Coimbatore.

Apostolat en zones difficiles

Il reste quelque temps à Coimbatore pour étudier le tamoul. Puis, on l'envoie à Dharapuram (1). En 1888, en milieu d’année, il est affecté à Attikodu où il remplace le P. Briand malade. Bientôt établi responsable du district, il restaure l'église, l'école et de presbytère, tous des bâtiments en très mauvais état. Il a comme paroissiens des Indiens de la caste des "Vanniers", gens turbulents et querelleurs, parfois agressifs. L'attitude du P. Bachelard, pleine de dignité, désarme souvent les mécontents, surtout quand il se promène tranquillement sous sa véranda, gardant tout son sang-froid.

Bâtisseur d’églises, veillant à la bonne marche des écoles et des dispensaires

En 1903, Mgr Peyramalle le nomme curé du Sacré-Cœur à Ootacamund au sommet des Montagnes bleues (2). Toutefois, en raison des pluies torrentielles, il ne peut s'y rendre. Entre temps, Mgr Peyramalle meurt et le P. Rondy, nommé administrateur de la Mission, change l’affectation et envoie le P. Bachelard à Palghat (3). La paroisse comprend une école de garçons et une école de filles que dirigent les Sœurs indiennes de la Présentation de Coimbatore. Elle compte aussi une école anglo-indienne ouverte en 1894 par les Franciscaines Missionnaires de Marie ainsi qu’un dispensaire, un hôpital, etc. Le P. Bachelard s'occupe de toutes ces œuvres avec beaucoup de zèle. Quand, quelques années plus tard, les Franciscaines doivent quitter Palghat, le Père dédie l'école anglo-indienne à l'élément purement indien. Les familles catholiques et non-chrétiennes de Palghat et des environs y envoient leurs enfants, tant l’école jouit d'une excellente réputation. Dans ce poste, le P. Bachelard doit affronter bien des soucis, bien des ennuis, s'imposer bien des sacrifices et bien des privations.

Depuis quelques années, il souffre d’artériosclérose. Mais, il ne veut pas quitter Palghat malgré le conseil de son médecin et de son évêque qui lui propose de venir se soigner à Coimbatore. Il veut célébrer la fête patronale de son église le mercredi 20 janvier 1926. Quelques confrères viennent pour l'aider dans son ministère, mais ils le trouvent étendu sur son lit, assoupi, très fatigué. Le lendemain et les jours suivants, il se sent mieux. Cependant, le mardi suivant, il doit se remettre au lit. Il respire très difficilement et meurt vers 3h30 du matin.

Ses funérailles ont lieu le jeudi 27 janvier 1926. Ses paroissiens et même de nombreux protestants, hindous et musulmans y assistent, rendant ainsi un dernier hommage au missionnaire zélé qui, durant les dix-huit ans passés dans ce district, s'est montré dévoué à tous, affectueux et toujours disponible.

1 – Au sud-est de Coimbatore.

2 - Les Nilgiri, au nord-ouest du Tamil Nadu.

3 – Aujourd’hui Palakkad, au Kérala.

Obituary

[1709] BACHELARD Etienne (1860-1921)

Notice nécrologique

M. Pierre-Etienne Bachelard naquit à Coheix, village de soixante maisons environ, groupées autour d’une église récente, où la population rurale accourait aux offices au son de la cloche, comme une communauté religieuse.

Sa famille est des plus anciennes, des plus nombreuses et des plus religieuses de ce pays montagneux d’Auvergne où, grâce à Dieu, la foi s’est bien conservée. Un de ses neveux, prêtre d’une grande piété est ¬mort, pendant la grande guerre, des fatigues qu’il s’était imposées pour transporter et soigner les blessés.

Une note, trouvée dans son bréviaire, nous apprend que Pierre-Etienne Bachelard fut baptisé le 16 février 1860, qu’il fit sa première communion le 27 mars 1870, qu’il reçut la confirmation le 5 mars 1872, le sous-diaconat le 7 juin 1884, le diaconat le 20 décembre 1884 et la prêtrise le 26 septembre 1886. Ceci nous prouve qu’il fêtait régulièrement l’anniversaire de ces grands jours.

Un de ses meilleurs amis, son condisciple à Cellule et son confrère au grand séminaire de Montferrand, a bien voulu nous communiquer les renseignements suivants sur sa jeunesse.

À onze ans, Etienne est placé chez les Frères des Ecoles Chrétiennes à Pontgibaud, et dès le commencement il se fait remarquer par son application au travail et par sa piété. L’année suivante il est d’emblée le premier de la grande classe.

Il va prendre des leçons de latin chez le vicaire, l’abbé Gagnevin. Au moment de la récréation, il se dirige vers le presbytère, ses livres sous le bras. En route il essuie quelques plaisanteries. « Voilà le petit curé », dit-on sur son passage. Le petit curé ne se laisse pas troubler pour si peu, il suit son chemin.

À treize ans, il part pour le Petit Séminaire de Cellule, dirigé par les Pères du Saint-Esprit et il entre en sixième. Après quelques oscillations, il obtient les premières places, et à la fin de l’année, il a le premier prix d’excellence et beaucoup d’autres, et ainsi jusqu’en rhétorique.

La piété va de front avec l’étude, il devient dignitaire dans la congrégation des Saints-Anges, et plus tard, il est premier assistant dans la Congrégation des Enfants de Marie. A ce titre, il porte une médaille suspendue à large ruban bleu : il n’a pas de respect humain et le Supérieur le conduit dans un autre établissement des Pères du Saint-Esprit pour le proposer comme modèle aux élèves qui ne voulaient pas prendre le ruban bleu, porté dans leur pays par les jeunes filles.

En rhétorique, Etienne est directeur de l’Académie instituée selon la méthode d’enseigne-ment Dupanloup. Il fait bien un discours où on ne trouvera pas de phraséologie, mais des idées. Il manque peut-être d’imagination, car il n’a pas lu de romans, c’est un classique.

Sous la direction du P. Le Roy, il pense aux Missions lointaines, aux voyages dans la brousse, à la conquête des âmes. Il sait que les ouvriers évangéliques manquent en Afrique, en Asie ; il entend les élèves du Père Le Roy dire et répéter comme des mots de passe : « Au Gabon, au Congo ! » À son tour M. Bachelard sent germer en son âme la vocation apostolique : lui aussi sera missionnaire.

En quittant Cellule, Etienne emportait l’estime de ses maîtres, la sympathie de ses camarades, le prix d’honneur et peut-être plus de dix autres.

Il serait sans doute parti pour le Séminaire des Missions-Etrangères, s’il avait eu l’assen-timent de ses parents. Peut-être aussi, cherchait-iI encore sa voie et hésitait-il entre la rue du Bac et Chevilly.

Il entra au Grand Séminaire de Montferrand où il eut moins de succès qu’à Cellule, la première place lui fut enlevée. Il y conquit néanmoins l’estime et l’affection de ses maîtres par sa piété, sa régularité et son amour du travail ; les termes élogieux dont se servit, il y a dix-sept ans, le bon et vénéré M. Cornet en parlant de lui à l’auteur de ces lignes ne permettent pas d’en douter.

Admis au Séminaire des Missions-Étrangères, il ne put obtenir le consentement de son père. Ce bon paysan, attaché au sol, à son pays, ne pouvait comprendre l’apostolat catholique ; il crut faire une opposition ferme en recommandant au chef de gare de la Miouze-Rochefort de ne pas donner à son fils de billet pour Paris. Etienne en était navré, il partit quand même. Dieu sait la valeur de son sacrifice !

Entré à la rue du Bac le 15 septembre 1885, il s’y prépara de son mieux à sa grande et belle vocation. Ordonné prêtre le 26 septembre 1886, il reçut ce même jour sa destination pour le Coïmbatour. Il y arriva à la fin de l’année quelques jours après son chapeau et ses ¬paquets. À Jalarpet, en compagnie de ses confrères de Bangalore, il avait manqué le train de Coïmbatour. On l’emmena à Bangalore où on lui procura un chapeau. A Coïmbatour, les confrères venus à la gare pour l’attendre, ne trouvant dans le train que son chapeau et ses paquets, furent bien ennuyés. On télégraphia à Bangalore d’où on répondit : « Soyez sans inquiétude, il est ici. »

Il resta quelque temps à Coïmbatour pour étudier le tamoul, puis il fut envoyé à Dharapuram pour tenir compagnie à M. Berton, qui commençait à sentir les atteintes du soleil brûlant de l’Inde et se croyait persécuté. Il y resta peu et revint à Coïmbatour continuer ses études de langues.

Au milieu de 1888, il fut envoyé à Athikodoo remplacer M. Briand, qui était malade. M. Potier, déjà avancé en âge, laissa à son vicaire la plus grosse part du travail. M. Bachelard intelligent, actif, sachant se tirer d’embarras, s’en acquitta très bien. Aussi en 1889, quand M. Pottier donna sa démission, il continua à diriger le district en attendant un curé. Deux mois plus tard, ce fut non pas un curé mais un vicaire qu’il reçut. Il était nommé chef du district.

L’expérience, dit-on, se paye. M. Bachelard l’acquit très vite et la paya fort cher. Eglise, écoles, presbytère étaient en très mauvais état. Comptant sur les généreuses promesses de ses chrétiens, dont quelques-uns étaient assez riches, il fit les réparations qui s’imposaient. Mais les réparations achevées, les chrétiens oublièrent complètement leurs promesses réitérées, et pour payer les dettes qu’il avait contractées, notre confrère dut vendre à son frère les quelques arpents de terre qu’il possédait en Auvergne.

Quelques années plus tard, le district fut divisé. On lui continua encore quelque temps l’assistance d’un vicaire, puis, sur sa demande, il resta seul.

Personne, mieux que lui, ne connaissait le caractère de ses paroissiens, à peu près tous de caste « Vannière ». Gens turbulents et querelleurs, ils s’oublièrent plus d’une fois jusqu’à insulter leur pasteur, qui, malgré toute sa bonne volonté, ne pouvait pas toujours leur accorder ce qu’ils désiraient. M. Bachelard se promenait alors sous sa vérandah en souriant et en gardant le silence. Cette attitude pleine de dignité et de charité désarmait les mécontents et tôt ou tard ils finissaient par venir lui demander pardon. Sa bonté native fut cause qu’il se laissa quelquefois duper, mais il ne se décourageait jamais.

En 1903, Mgr Peyramalle le nomma au Sacré-Cœur à Ootacamund pour remplacer M. Roy, devenu procureur de la Mission. A cause des pluies il ne put s’y rendre ; le fleuve Valayar était infranchissable. Sur ces entrefaites, Mgr Peyramalle mourut avant d’avoir reçu la consécration épiscopale et M. Rondy, administrateur de la Mission, le nomma à Palghat. Il préférait ce poste à celui du Nilgiris ; les gens ressemblaient davantage à ceux qu’il quittait. Il y resta jusqu’à sa mort.

Il y avait dans cette grande ville moins de catholiques qu’à Athikodoo, mais plus d’œuvres : écoles de garçons et de filles, religieuses indiennes de la Présentation. En 1894, sous M. Roy, les Franciscaines Missionnaires de Marie y avaient également établi une école anglo-indienne, un dispensaire, un hôpital, etc., M. Bachelard s’occupa de toutes ces œuvres avec beaucoup de zèle. Lorsque, quelques années plus tard, les Franciscaines Missionnaires de Marie durent quitter Palghat, il voulut, aidé de maîtresses laïques, garder au moins l’école anglo-indienne ; il l’ouvrit même à l’élément purement indien. Dès lors les filles des meilleures familles catholiques et païennes de Palghat et des environs affluèrent à cet établissement. Si cette œuvre ne lui donna pas la joie de faire des conversions parmi les païens, il put, grâce à elle, empêcher les enfants de son troupeau de fréquenter les écoles protestantes et même faire tomber plus d’une prévention contre la religion catholique. Pour la maintenir, M. Bachelard eut à affronter bien des soucis, bien des ennuis, à s’imposer bien des sacrifices, bien des privations.

Personnellement il se soignait assez mal ; les questions de cuisine étaient le moindre de ses soucis, et peu de confrères auraient pu supporter son régime.

En compagnie, il était très intéressant, racontait avec forces gestes nombreuses histoires. Il faisait tant parler ! Très observateur, il tirait de ce qu’il voyait et entendait des conclusions très justes. Avec lui la conversation ne languissait jamais et n’était jamais triste.

Depuis quelques années, il souffrait de l’artériosclérose. Sur le conseil du médecin de Palghat, il alla passer quelques jours à l’hôpital Sainte-Marthe, à Bangalore, mais il en revint bien vite. Mgr Roy le gronda d’être revenu si tôt. « Ne vous fâchez pas, lui répondit-il, je n’y suis pas resté parce que je ne suis pas assez malade pour rester dans un hôpital, je ne veux pas devenir neurasthénique. »

Monseigneur voulut l’amener à Coïmbatour et lui offrit le poste du Séminaire. Il le supplia de le laisser à Palghat disant qu’il était vieux et que ce changement le tuerait.

M Bachelard, à cause de sa forte intelligence, de son jugement droit, de sa grande franchise, était membre du Conseil épiscopal et le resta jusqu à sa mort. Il n’hésitait jamais à dire son opinion, toute son opinion et la soutenait avec chaleur. Il était pieux, dévoué, bon pour tous et prêt à rendre tous les services. Pour les nouveaux chrétiens sa bonté était extrême. C’était un bon missionnaire.

Avant de partir pour Hongkong, Mgr Roy lui renouvela sa proposition de le placer à Coïmbatour, afin qu’il fut mieux soigné. Mais il tenait à Palghat où il promettait de prendre désormais plus de soin de sa santé : « Quitter Palghat me tuerait, » disait-il. Il était persuadé qu’il guérirait et vivrait longtemps encore, » mais Dieu en avait décidé autrement.

La fête patronale de Palghat se célébrant le 20 janvier, le 19, quelques confrères vinrent pour rehausser la cérémonie de leur présence et aussi pour permettre à un plus grand nombre de chrétiens de s’approcher des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Le premier missionnaire arrivé trouva M. Bachelard étendu sur son lit et comme assoupi. Lui prenant la main, il la sentit brûlante, le pouls battait très fort. Un cordial et surtout la présence des confrères semblèrent ranimer le malade. Le lendemain et les jours suivants M. Bachelard se trouvait très bien ; rassurés sur son état, ses amis le quittèrent la fête terminée.

Dès le lundi 24, le coma reparut. Le médecin lui administra quelques remèdes qui ne produisirent aucun effet ; il affirmait néanmoins que la vie du malade n’était pas en danger. Le mardi, dans la nuit, M. Bachelard était très agité ; il put se rendre sous la véranda qui entourait sa chambre et s’asseoir un moment sur une chaise longue, puis il se remit au lit ; il respirait difficilement. Alors ceux qui l’assistaient envoyèrent une automobile chercher le prêtre le plus proche, celui d’Athikodoo, mais lorsque vers 3 h. 30 du matin le prêtre arriva, M. Bachelard était déjà allé recevoir la récompense des bons et fidèles serviteurs.

Ses funérailles eurent lieu le jeudi 27. Non seulement ses chrétiens qu’il avait tant aimés, mais même de nombreux protestants, païens et musulmans y assistèrent et rendirent ainsi un dernier hommage au missionnaire zélé, qui, durant 18 ans passés dans ce district, s’était montré envers tous bon, dévoué et affectueux. Requiescat in pace !

References

[1709] BACHELARD Etienne (1860-1921)

Références biographiques

AME 1921 p. 80.

CR 1886 p. 153. 1890 p. 203. 204. 1891 p. 231. 1894 p. 291. 1895 p. 317. 318. 323. 1896 p. 317. 1898 p. 257. 1899 p. 282 p. 1900 p. 236. 1901 p. 257. 312. 1902 p. 277. 1903 p. 289. 1905 p. 267. 1906 p. 254. 1908 p. 261. 1909 p. 240. 1910 p. 279. 1911 p. 252. 1920 p. 78. 1921 p. 164. 1938 p. 238. 312.

Download

Download